Gerhard Fischer

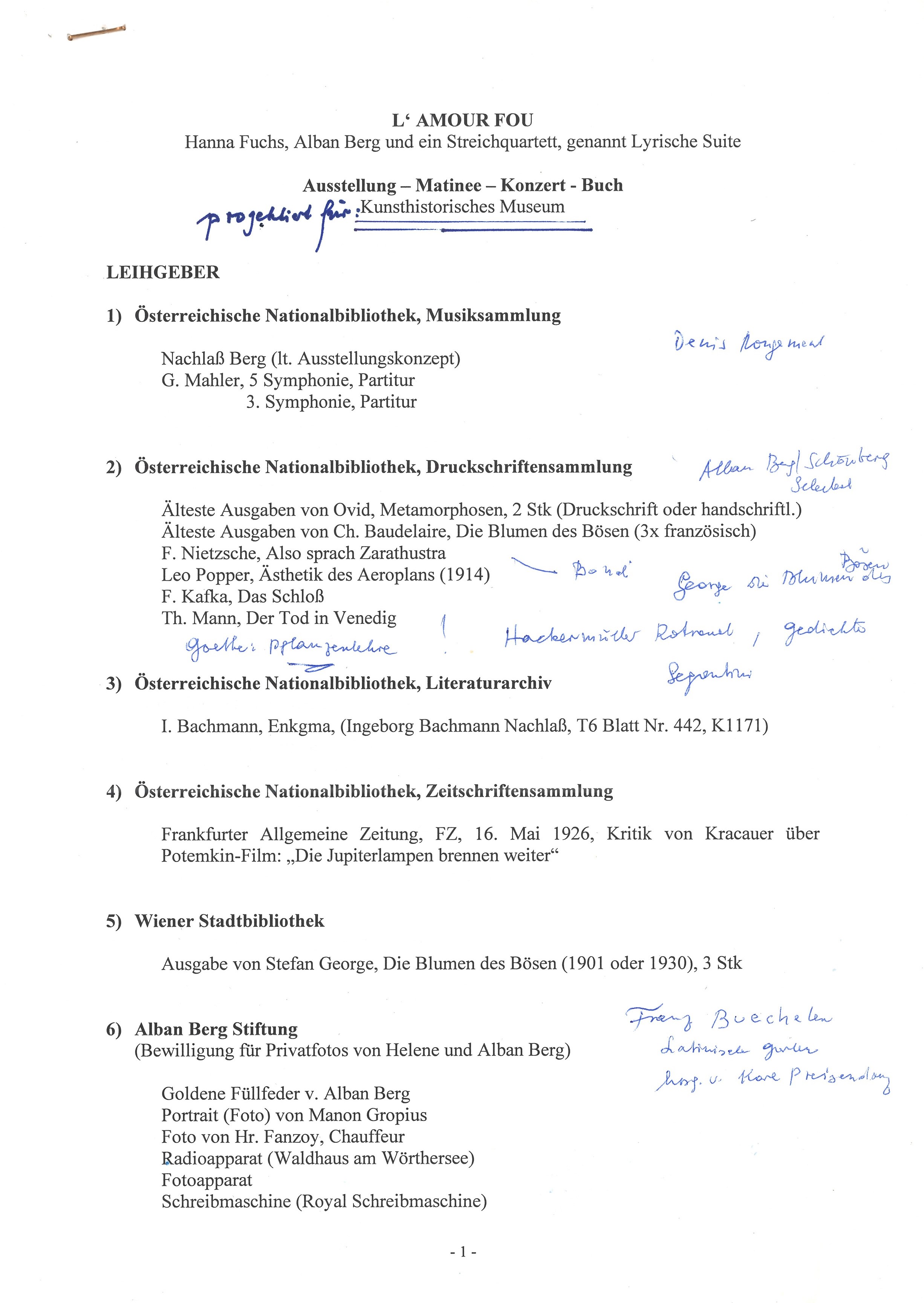

AMOUR FOU

HANNA FUCHS, ALBAN BERG UND EIN STREICHQUARTETT, GENANNT LYRISCHE SUITE

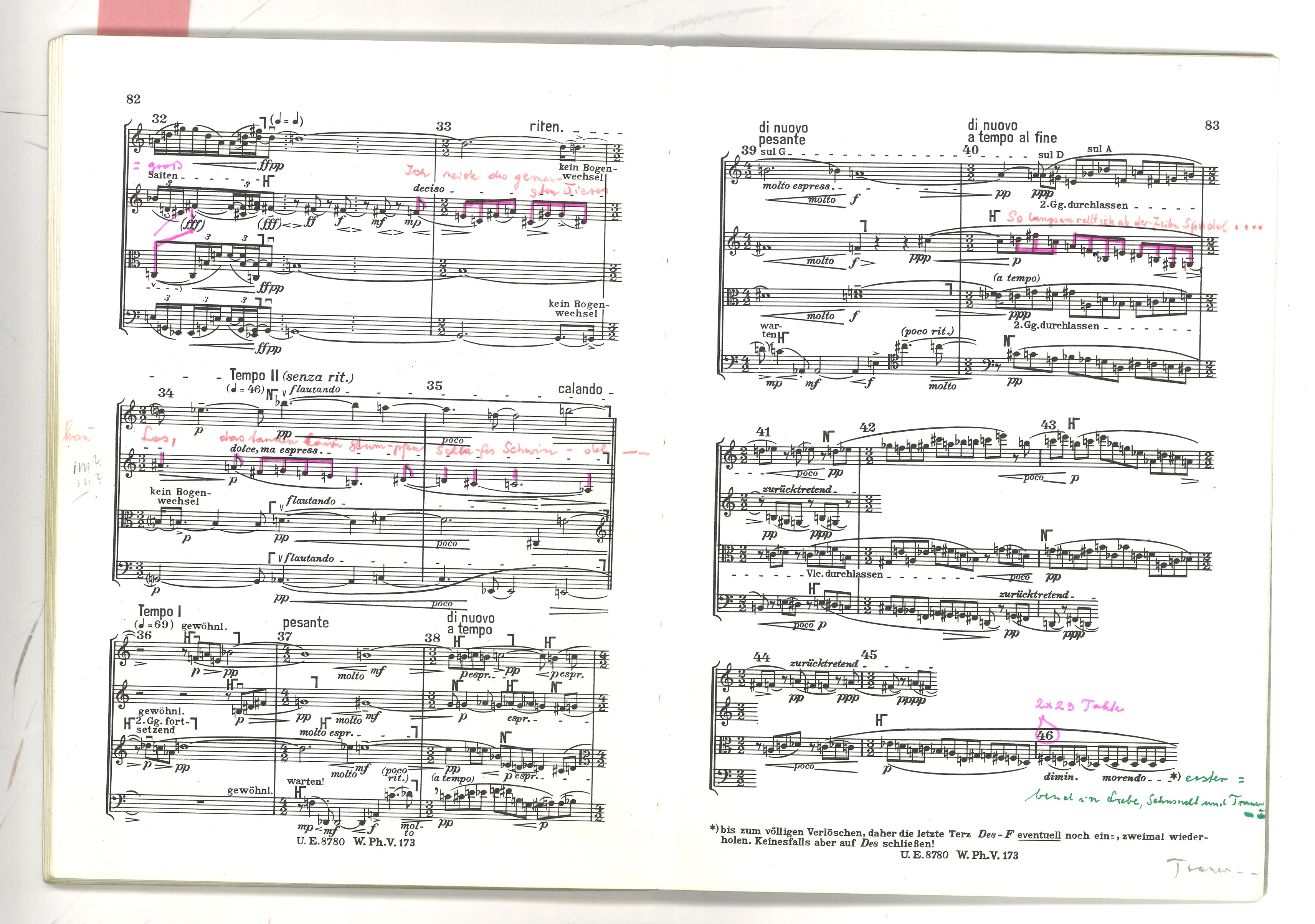

Man sagt, Liebe macht blind;[1] sie macht mehr als das, sie macht taub, sie macht lahm; der, der daran leidet, der ist die Pflanze Mimosa, die sich schließt, und kein Dietrich öffnet sie, je mehr man Gewalt braucht, desto mehr schließt sie sich.

Søren Kierkegaard. Erstes Berliner Tagebuch 1841/42 [2]

Typoskript Herbst 2001, Winter 2008

Folgt man den Verlaufspuren der Liebesbeziehung Alban Bergs[3] zu Hanna Werfel Fuchs-Robettin,[4] die im Jahre 1925 beginnen und 10 Jahre bis zu seinem Tod andauern sollte, stößt man auf ein verbliebenes Briefkonvolut,[5] 14 Schriftstücke umfassend. Berg liebt Hanna Fuchs wegen dem, was sie in ihm auslösen wird, an Echos eines Anderswo, an Faszinationskräften, an Gefahren, die eine solche Leidenschaft mit sich bringen kann. Die Briefe stellen kleine brüchige Liebesutopien dar, dabei steht das Aufbrechen der Ich-Grenzen nach und nach im Zeichen der Katastrophe. In diesem Verlust seines Selbst verharrt Berg auf der Schwelle zur Sprache, der Körper begibt sich in den Zustand der Sprache. Die Melodie, der Sog dieser durch scheinbar nichts aus dem Fluss zu bringenden Sprache beeindruckt. Komponieren,[6] Schreiben.[7] Berg begehrt un ablässig bald das eine, bald das andere, eben deshalb verdient die schriftstellerische[8] Dimension eine höhere Beachtung als ihr bislang zuteil geworden ist. Der Schreib prozess ist immens, es wimmelt von Briefen an Arnold Schönberg,[9] Anton Webern,[10] Soma Morgenstern[11] und an Helene,[12] die Ehefrau Bergs.

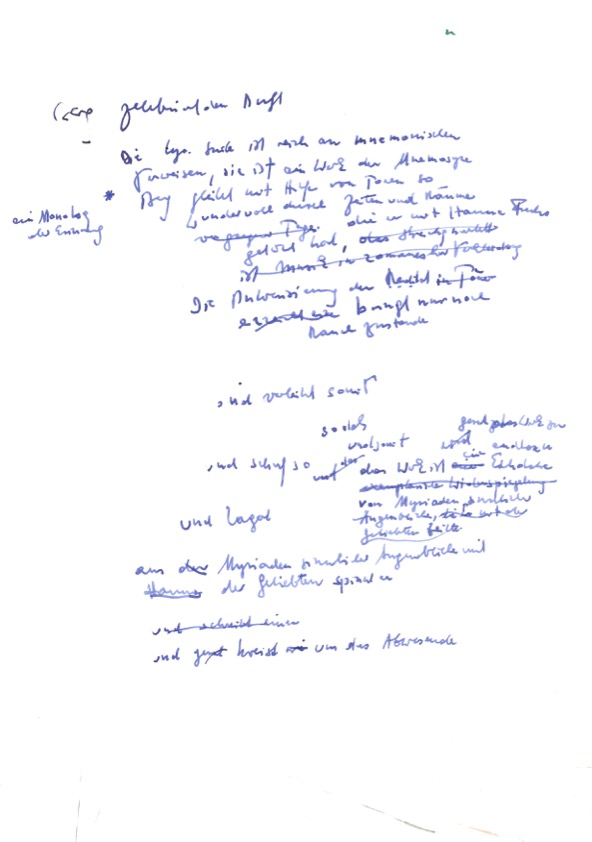

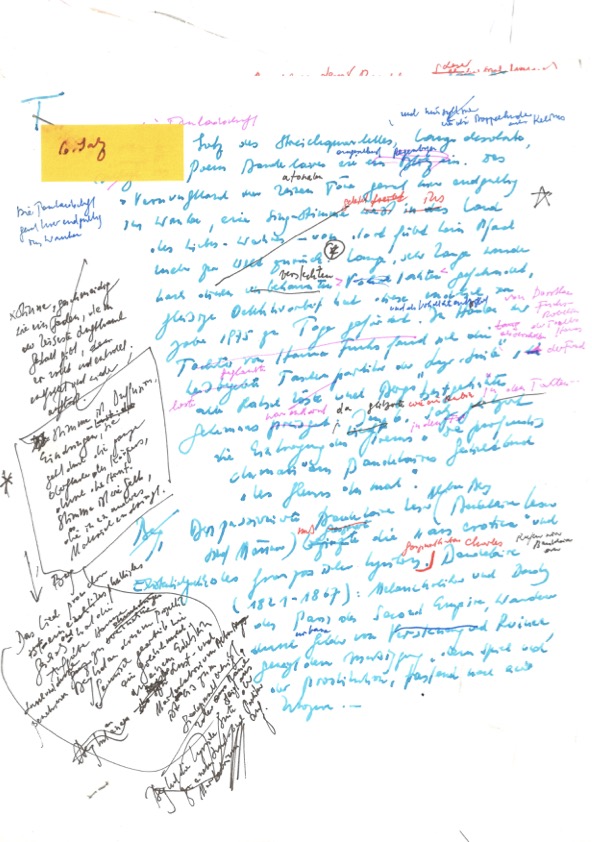

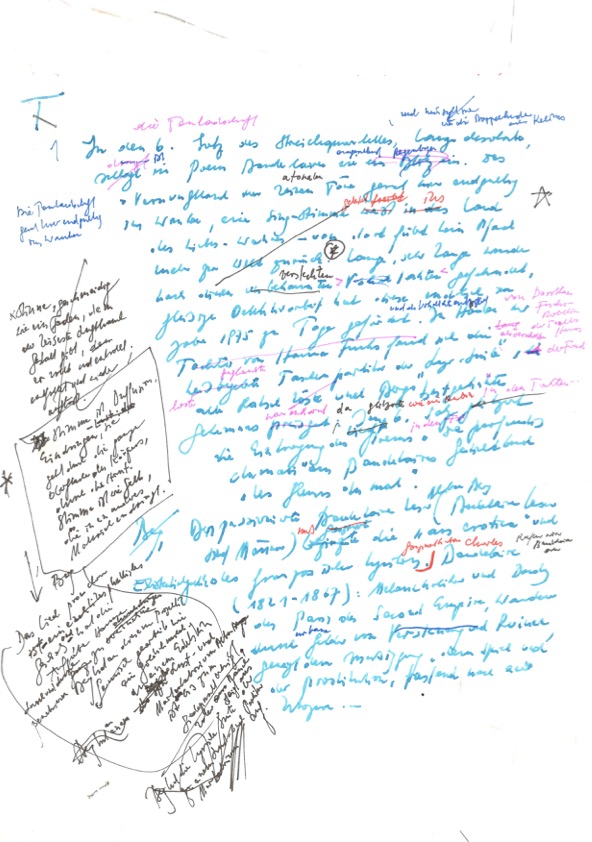

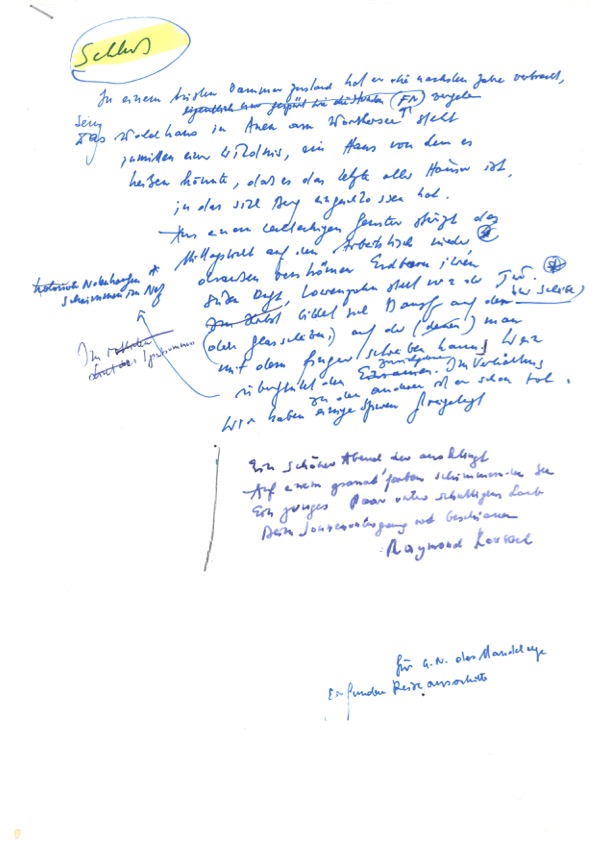

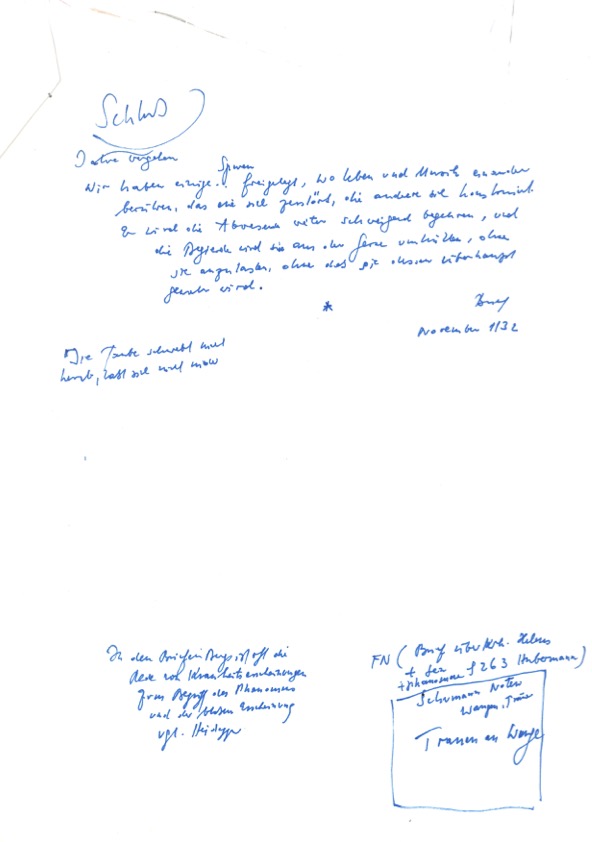

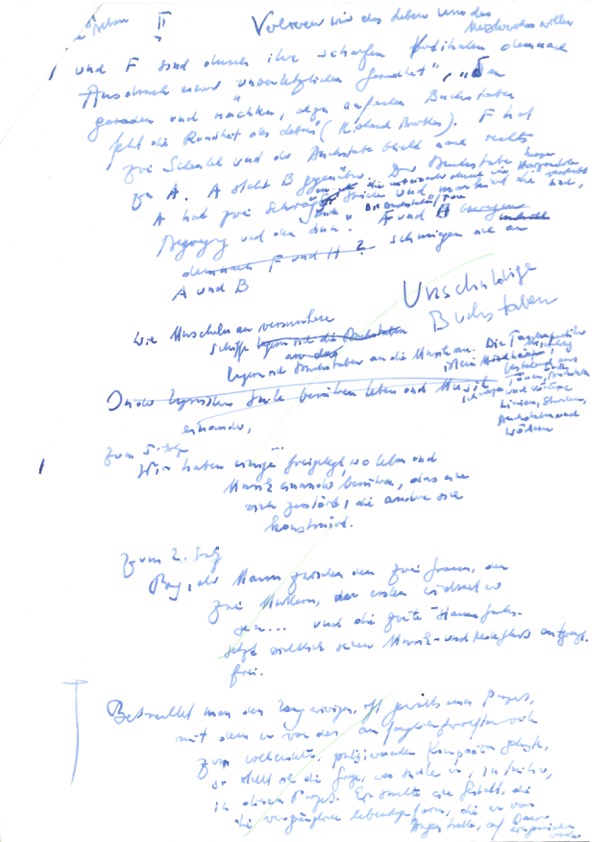

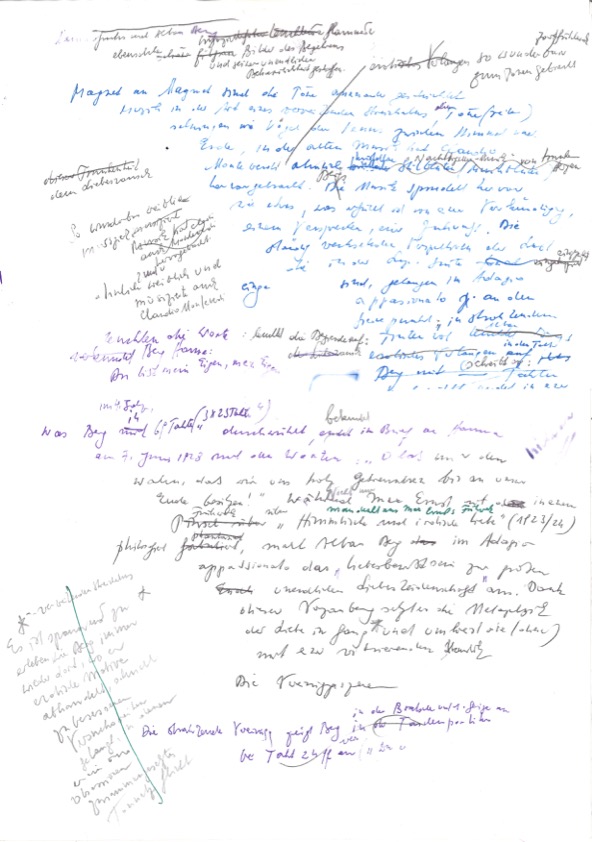

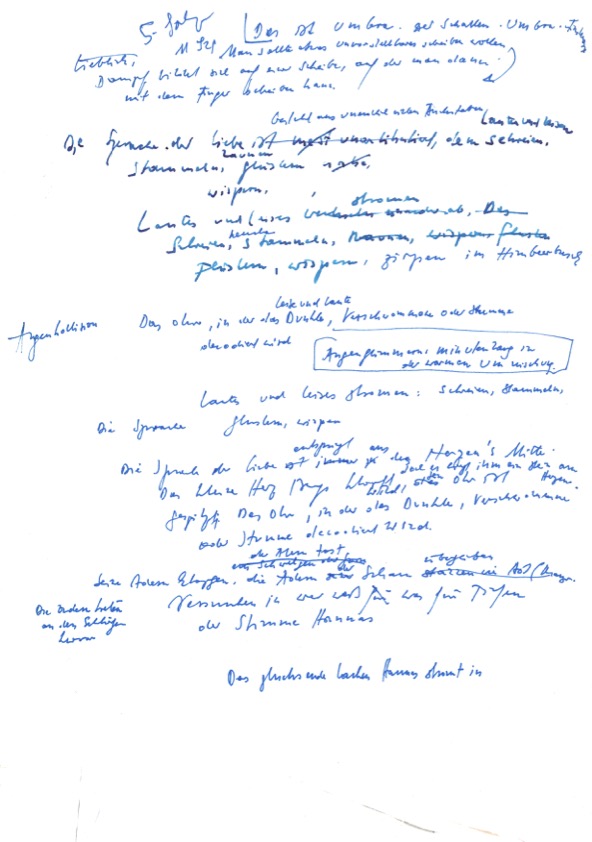

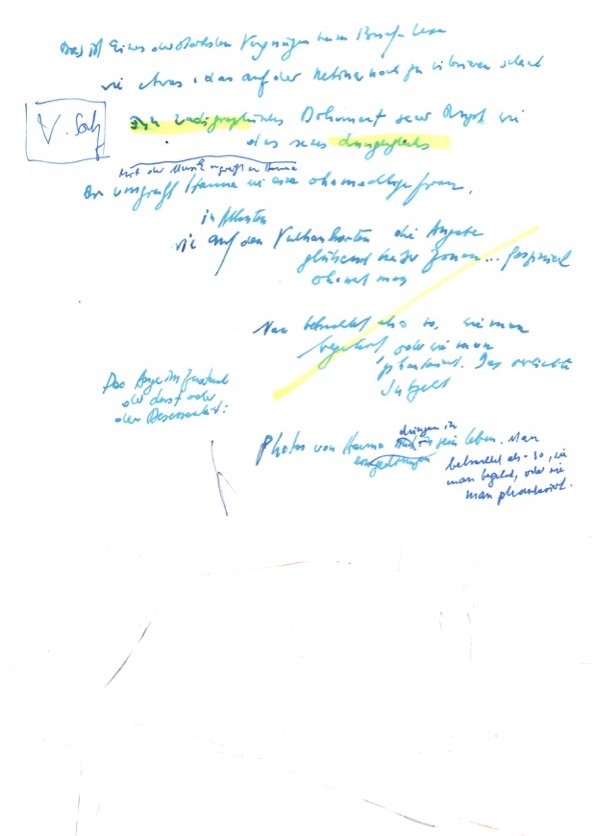

Die künstlerische Praxis ist immer an den Körper, an dessen erotische Dimension, also von der Hand hervorgebrachte Musik, Graphie oder Schrift gebunden. Das Hin und Her der Hand bedarf der Blei- und Buntstifte, des Radiergummis und immer wieder des Bleistiftspitzers.[13] Die flattrigen Zeilen, die der Betrachter vor Augen hat, entfalten sich wie japanische Wasserblumen aus Papier. Die gelb-weißen Papierstücke - verfaßt im Zeitraum 1925-1934 - sind durchgehend mit Bleistift, einmal ein Notenblatt und einmal ein Papierbogen mit Tinte beschrieben: Einfügungen, Durchgestrichenes, Unterstriche nes, an den Rand Geschriebenes, Hervorgehobenes, Gedankenstriche skandieren die kleinformatigen Papiere. Die Berg'sche Zwiegesichtigkeit - manische Emphase und melancholische Entrückung - durchzieht wechselweise das Briefkonvolut. Die Schreiben an Hanna Fuchs sind fast ganz in diesem wie verhalten pathetisch schwingenden Stil geschrieben, noch im Kleinsten mit dieser wunderbar großen Gebärde eines Fiebernden. Stakkatohaft blitzt Liebessehnen auf, vibriert allein wie der aus einer Melodie herausgelöste Ton - oder wiederholt sich bis zum Überdruß wie das Motiv einer in sich kreisenden Musik. (Keine Logik hält das Begehren zusammen, die Stimmen ereifern sich, sie prallen aufeinander, beruhigen sich, kehren wieder, entfernen sich ohne größere Ordnung als die eines Mückenschwarms.)

Das dauernde Hinübergezogenwerden zu diesem bewunderten Geschöpf Hanna, die zu besitzen Berg mit dem unmöglichen Glück des einsamen Kindes begehrte, hatte weder einen Halt, noch gab es in jahrelanger Ausbreitung der Verführung einen beglückenden Fortschritt. In seiner Suche nach dem immer sich Entziehenden, Entfliehenden, ist Berg nach und nach einem Taumel nahe gekommen, und nur folgerichtig liegen auf dem Weg dorthin überall die Splitter der Begierde verstreut. Der Schreibakt an Hanna konstituiert dieses konstante Netz der Leidenschaft, in der Schreibzeit tauchen die Tumulte des Körpers auf und unter. Bergs Liebes-Leiden ist ausufernd wie der Nil, und die innere Unruhe ließ ihn nicht lange am Leben. Nicht ganz zu Unrecht fürchtete er, ohne ein Leben mit Hanna lebendig begraben zu sein.[14]

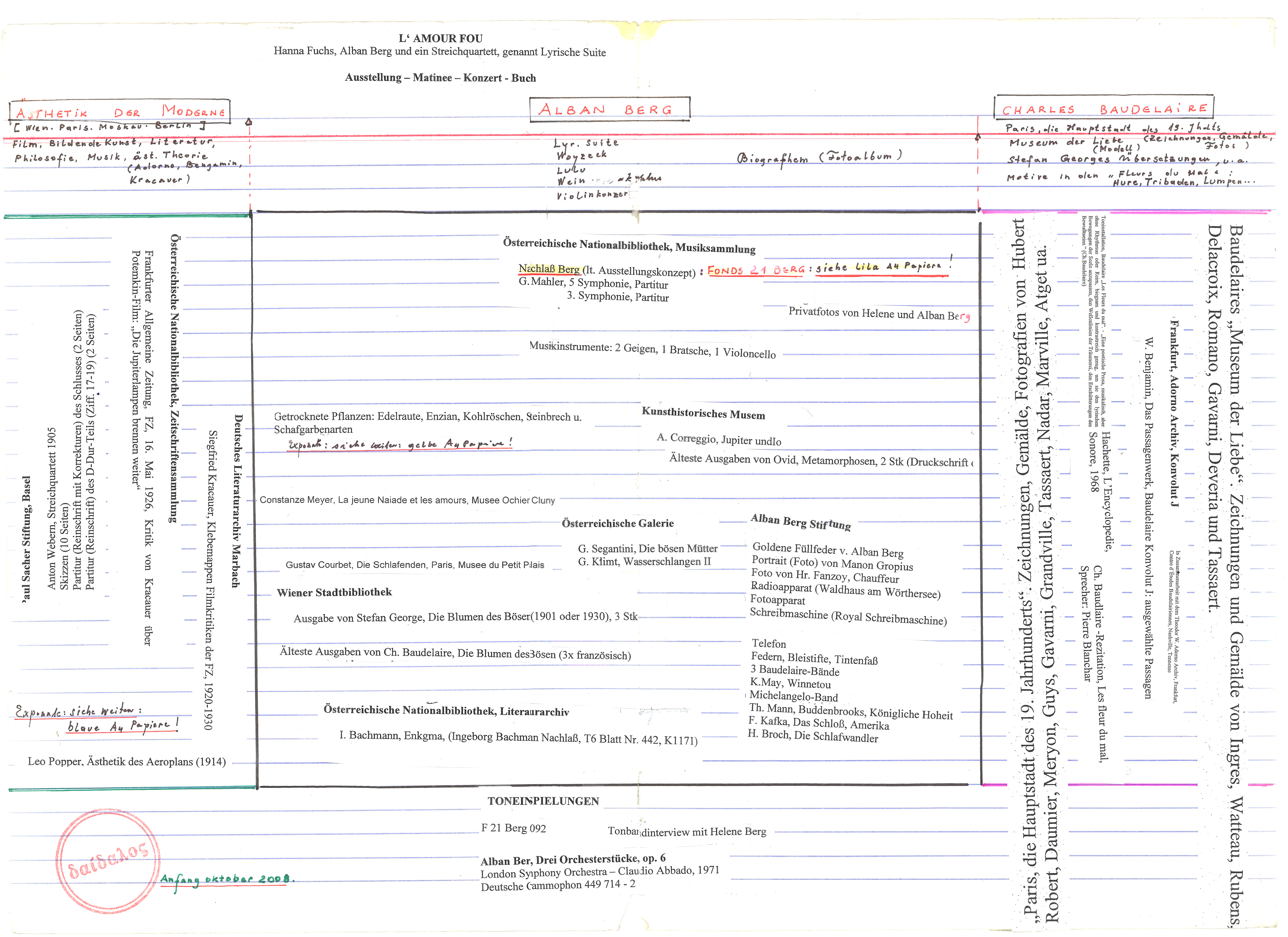

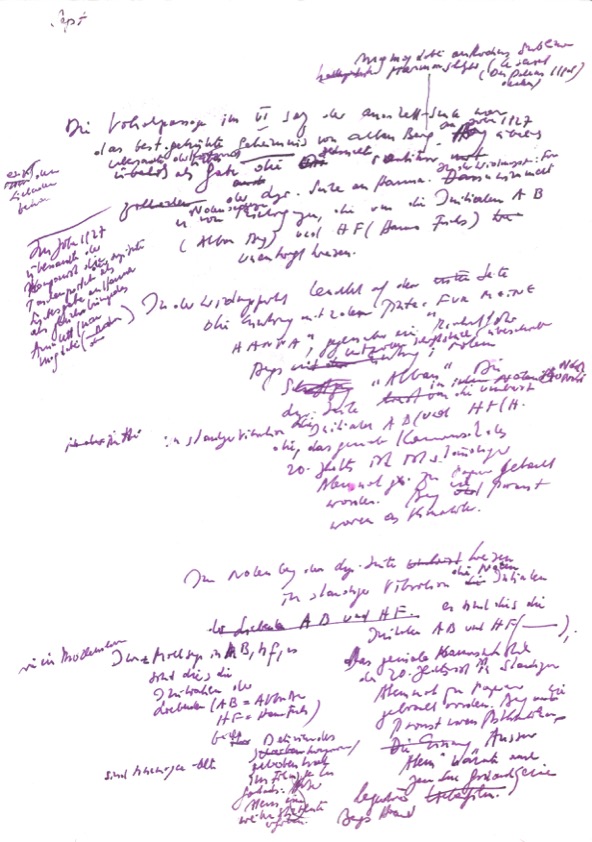

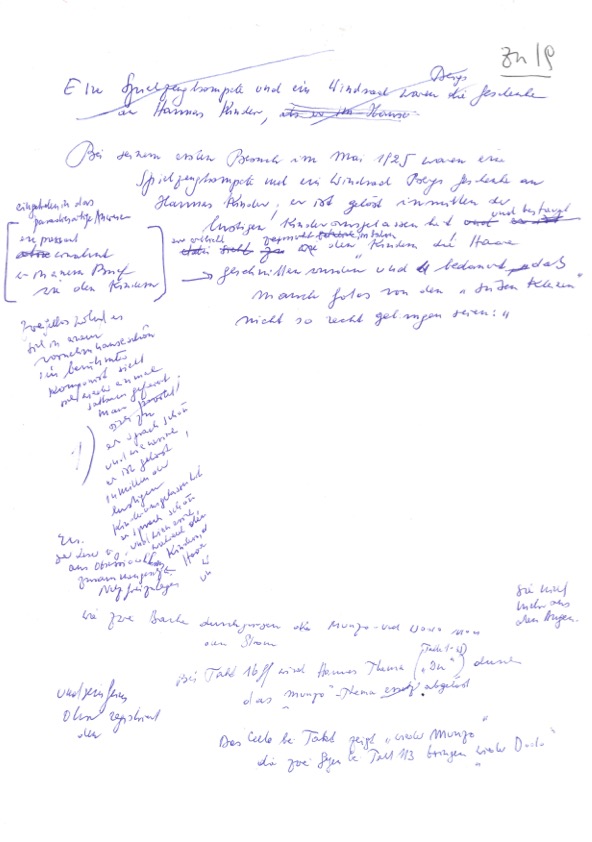

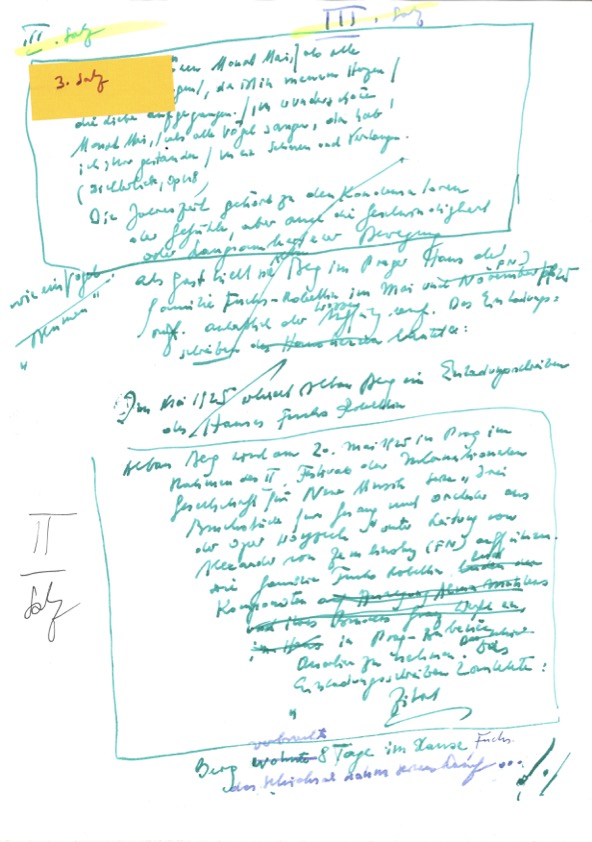

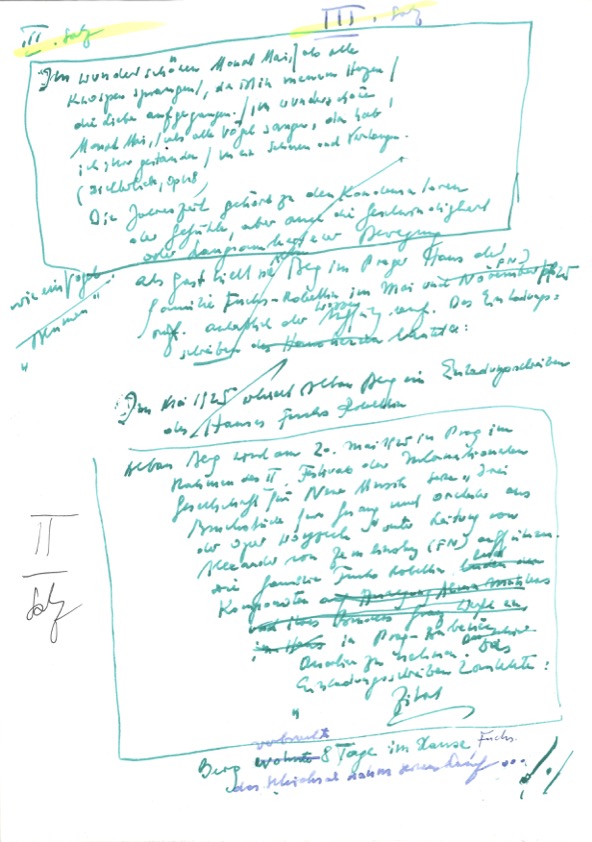

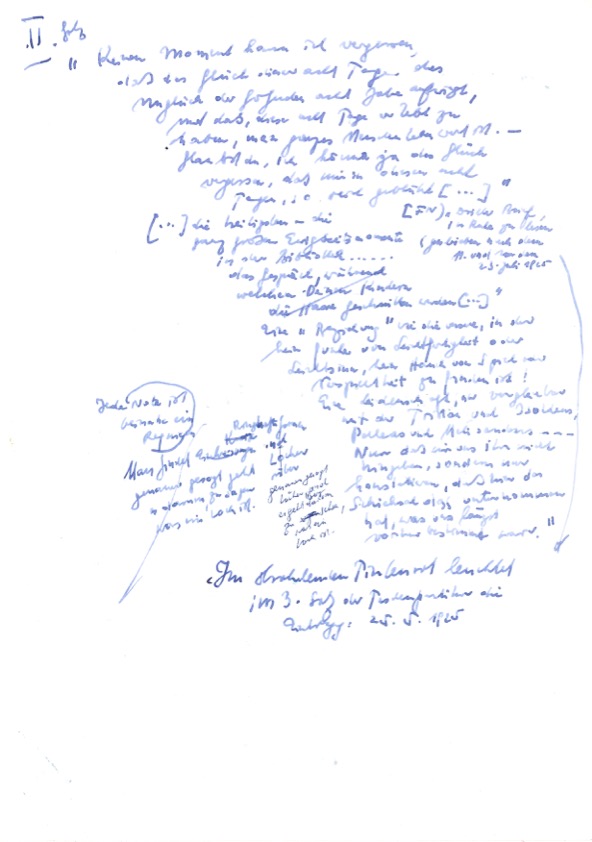

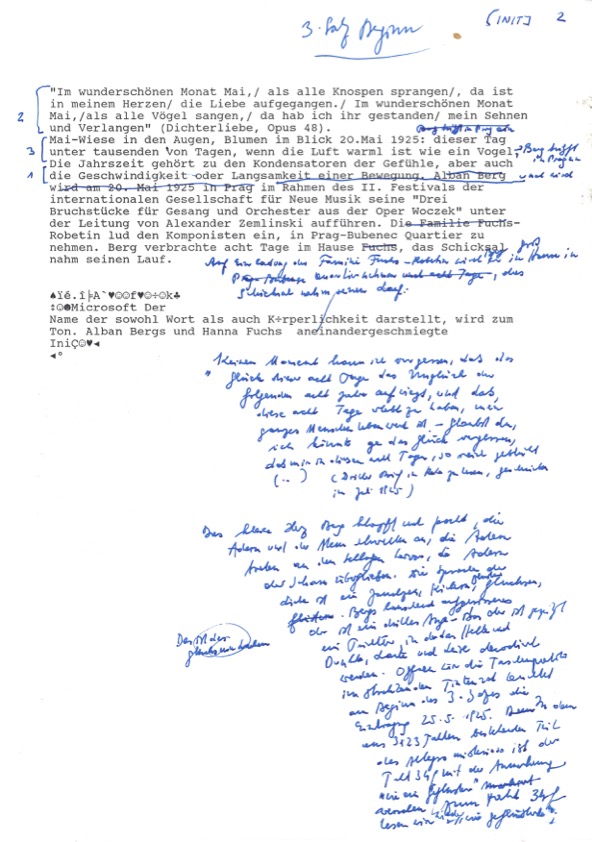

Im Mai des Jahres 1925[15] sind Alban Berg und Hanna Fuchs einander in Prag begeg net. Im Rahmen des Festivals der internationalen Gesellschaft für neue Musik wird der Komponist in der Stadt an der Moldau „Drei Bruchstücke für Gesang und Orchester aus der Oper Wozzeck"[16] unter der Leitung von Alexander Zemlinsky[17] zur Aufführung brin gen. Einer Einladung [18] folgend, nimmt Alban Berg in der noblen Villa der Familie Fuchs Robettin Quartier. Hell und warm ist der Lichteinfall im Haus Prag Bubenec No. 593, als es Alban Berg am 14. Mai betreten und am 21 Mai wieder verlassen[19] wird. Alles Sehen, Hören, Fühlen ist verwandelt. Die Ereignisse überfielen ihn und er stand unter dem Zauber der gleichzeitig unschuldigen und wollüstigen Halluzination. In acht Tagen lebte er ein ganzes Leben: ,,Keinen Moment kann ich vergessen, daß das Glück dieser acht Tage das Unglück der folgenden acht Jahre aufwiegt, und daß diese acht Tage erlebt zu haben mein ganzes Menschenleben wert ist."[20] Mit nachtwandlerischer Benommenheit wird Alban Berg im Juli 1925 den ersten 23 Seiten[21] langen Liebesbrief an Hanna Fuchs übermitteln, in dem die Erinnerungsschatten an den Prager Besuch herumgeistern; über einen Zeitraum von neun Jahren werden weitere Briefe als „Lebens- und Liebeszeichen"[22] an Hanna folgen - die letzten Passagen im Winter 1934, sind der zu Papier sublimierte Schrei.

Während die Eisenbahn oder die Elektrische mit bestimmten wackeligen Schriftzeilen in Beziehung gebracht werden kann, verfaßt Berg in aller Eile an Hanna Briefe in seiner Wiener Wohnung, im Cafehaus oder im Hotelzimmer in Prag: [6. 7. Nov. 1926]:[23] „Jetzt gegen 3 Uhr selbst heimgekehrt sitz' ich im Elend des einsamen Hotelzimmers, trinke den Cognac (... ) und wandere weiter - weiter durch diese Nacht - - - - welche Nacht - welche Nacht des Wahnsinns". [Nach dem 11. und vor dem 23 Juli 1925]. ,,ich schreibe diese Zeilen in einem Eisenbahnzug (daher die wacklige Schrift!) und sehe draußen wogende Felder im Sonnenglast vorbeifliegen, die eingerahmt sind von breiten Streifen wilden Mohnes - - aber wie verblaßt dieses liebliche Bild, wenn ich an Deinen himmlischen Mund denke." ,,[7].6. [1928] im Zug, wo ich Dir, Hanna, wie nirgends sonst, ungestört schreiben kann". ,,Natürlich:[23].1O." [1926]: ,,Zwei Stunden hab' ich Zeit für diesen Brief, den ich Dir, meine Hanna, durch einen Glücksfall übermitteln kann. Durch den Glücksfall: Alma, der ja immer einer ist und für alle, die mit ihr zu tun haben, wie erst für uns beide (... ) Gestern hörte ich von ihr, dass sie nach Prag fährt (... ), es ist also gerade noch Zeit ein wenig zu schreiben und hoffentlich Gelegenheit Alma [Mahler Werfel] oder Franz [Wertei] den Brief zuzustecken."[24] „11.5. [1928]: Freitag abends, ich sitze in einem Ringstraßenkaffee und blicke auf die Fenster Deines Hotels. Sie sind finster. Ihr seid also schon abgereist. Um meine letzte Hoffnung, einen von niemand gesehenem Blick mit Dir zu wechseln, wenn Ihr ins Auto steigt, mißlang. Mißlang wie der letzte Versuch, telefonisch ein von niemand gehörtes Wort Dir zu sagen." Er liebte mit solcher Kraft und solcher Naivität, dass er all die unschuldigen Zweifel erlitt, die uns bestürmen, wenn wir zum erstenmal lieben. ,,Wie dank' ich Dir, daß Du es doch immer wieder ermöglichst, daß wir uns sehen, und wie bitte ich Dich darum, es immer wieder zu ermöglichen, indem Du nach Wien kommst."[25]

Alban Berg bezeichnete die Schreiben an Hanna einmal als „lose, hingeworfene Blätter",[26] ohne Zusammenhang, wie es gerade die Stunde der Verzweiflung ergab: ,,Ich bin ein in stetem Herzklopfen dahintorkelnder Wahnsinniger geworden, dem alles, alles, was ihn früher bewegte (Freude oder Schmerz bereitete): von den materiellsten Dingen bis zu den Geistigen vollständig gleichgültig, unerklärlich, ja verhasst geworden ist. Der Gedanke an meine Musik ist mir eben so lästig und lächerlich, als jeder Bissen Nah rung, den ich gezwungen bin hinunterzuwürgen. Nur ein Gedanke, nur ein Trieb, nur eine Sehnsucht beseelt mich: das bist Du!"[27] Man spürt das Blut hämmern, das Herz schwimmt auf und ab. Das Zusammenprallen zweier Körper, die nicht hätten ange nähert werden dürfen, jeder ist durch den Anderen wie umgewendet.

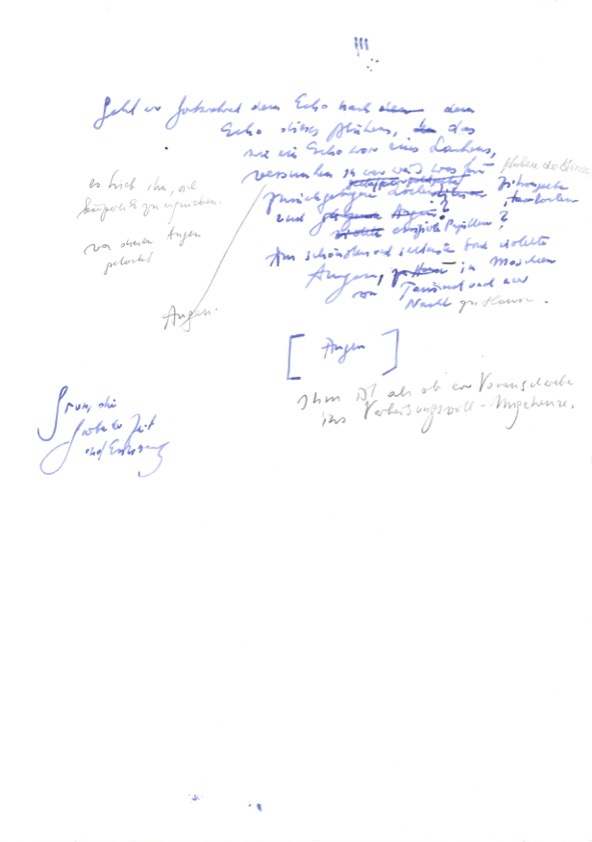

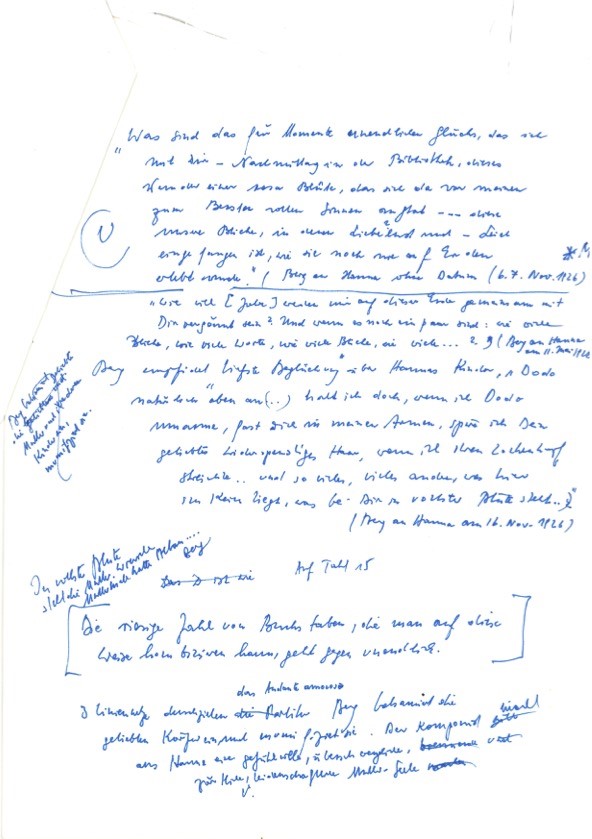

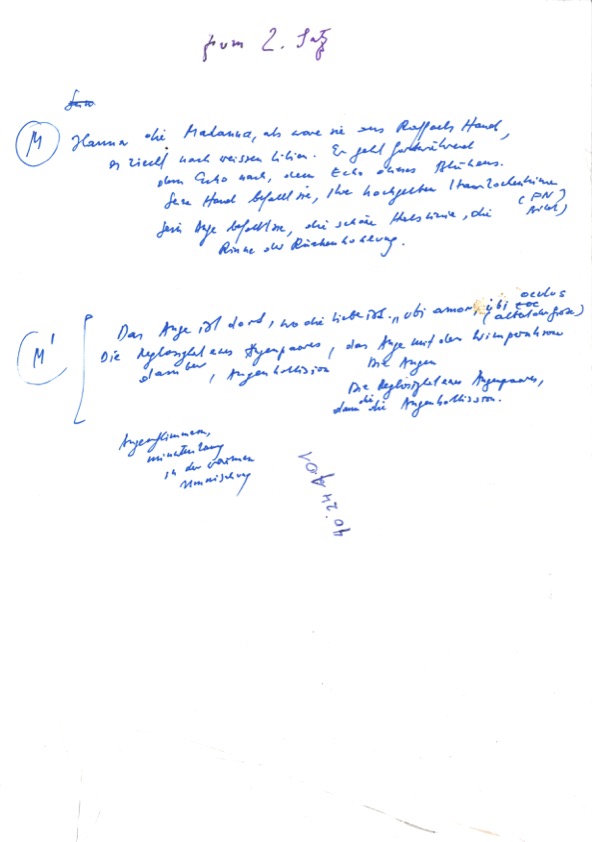

Da ist im Mai 1925 das Verschmelzen der beiden am „Wald-Weg im Stern-Park"[28] „die Fahrten im Auto"[29] in der Prager Umgebung, ,,das Konzert im Smetana-Saal",[30] „dieWozzeck -Generalprobe im verdunkelten Theater"[31], „die heiligsten - die ganz ganz großen Ewigkeitsmomente in der Bibliothek"[32] im Hause Fuchs-Robettin: ,,die Seligkeit, in die Du mich versetztest als Du Deine Hände - diese, diese Hände - - an meine Wangen legtest - - - Oder, als Du sagtest: ,Nun kann ich Dich wenigstens ruhig anschauen."'[33] langsame Gebärdenspiele, die kurzen, ungreifbaren Augenblicke. Da ist der lange Abschiedsblick im Schatten des Haustores in Prag-Bubenec No. 593: ,,diese Augen, dieser Blick - - wer könnte Worte dafür finden: dieser Dichter ist noch nicht geboren - - Ja, können Töne dies ausdrücken??"[34] Die Reglosigkeit eines Augenpaares. Augenkollision, Augenflimmern. Minutenlang mit angehaltenem Atem sieht er Hannas Augen mit Wimpernkrone: ,,Blicke, in denen Liebeslust und -Leid eingefangen ist, wie sie noch nie auf Erden erlebt wurde."[35]

Berg begehrt Hannas „himmlischen Mund",[36] Hannas Gang, ,,in dem neben den geruhigen Rhythmus des Schreitens, ein zweiter, ein himmlischer mitschwingt."[37] Berg verlangt nach Hannas „plötzlich wie eine kleine Welle aufspritzenden Lachens (in ganz kurzen Tönen eines aufsteigenden Vierklangs)."[38] Berg beschwört das „Plissee"[39] eines „zuletzt angehabten Kleides"[40] und das unvollkommen Bedeckte, Hannas Achselhöhlen: „der Gedanke an die Möglichkeit, daß Dir andere Männer den ,Hof machen' könnten (... ), versetzt mich in wildeste Raserei. Und gar erst - - daß Du mit anderen tanzen könntest (... ) Und - wenn Du in Abendkleidern bist - -, gebe nie die Arme und gönne niemandem anderen den wahnsinnig berauschenden Blick in die schwüle und süße Heimlichkeit Deiner Achselhöhlen."[41] Berg bejubelt Hannas bourgeoise Stofflichkeit und der Schock einer solchen Erfüllung wirft ihn nach vor: ,,Wie sehr ich an Dir die Art liebe Deiner Lebensführung: die Leichtigkeit darin, ohne alle Pedanterie, die Beweglichkeit in der Lebensweise des Alltags, die natürliche Eleganz und Anmuth in Deiner Kleidung, die ohne jede Ziererei die höchste Stufe der Vornehmheit erreicht; die Art, wie Du diese erotische, laszive Mode in dezente Noblesse umsetzt - ohne dabei auch nur etwas von ihren Schönheitsmöglichkeiten zu opfern."[42] Hanna zu lieben und sich über ihre Natur in die Ausschweifung führen zu lassen: Bergs Hartnäckigkeit ist nichts anderes, als die Verteidigung des lmaginariums: ,,(... ) (o, laß mir den Wahn, daß wir uns trotz Getrennt sein bis an unser Ende, ,besitzen'!) (... ) Wie es auch sei und was noch Scheußliches kommen möge - - : eins steht unverrückbar fest für alle Ewigkeit: die Treue, die mehr noch ist als alles Liebesglück und alles Liebesleid, so doch nicht ohne Glück verlaufen wäre: ohne das Glück nämlich, das ich bis gestern noch mit mir herumtrug: von Dir rückhaltlos geliebt zu werden, wenn dieses Glück auch nie in Erscheinung träte, sondern nur unsichtbar zwischen uns schwebte - - -"[43]

Bergs sprachlich inszenierte Erotik streift immer wieder den Blick: es ist das Auge, das triumphiert. Das Auge ist dort, wo die Liebe ist. ,,Ubi amor, ibi oculus" (Albert der Große): ,,(... ) daß wir uns immer wieder einmal sehen, und uns auch physisch vergewissern dürfen, von unserem untrennbaren Verbundensein - - und sei es auch nur durch einen um einen Grad stärkeren Händedruck - - durch ein Berühren - - des Randes - - unserer -- - Schuh - - - Sohlen. Denn auf den einen Blick der Augen, der mehr sagen könnte als alle Berührungen, mußten wir ja diesmal verzichten."[44]

(Am schönsten und seltensten sind violette Augen in Moscheen, weiß die arabische Literatur). ,,L'oeil ecoute" (,,das Auge lauscht") hatte schon Paul Claudel[45] seine Aufsätze zur Kunst überschrieben. Marcel Proust sprach von „einem Blick, der Leib und Seele dessen, was er anschaut, berühren, einfangen, mit sich forttragen möchte"[46] und im Paris der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gerät der Akt des Sehens zu besessenen Versuchsreihen in den Künsten.[47] Halten wir einen Moment inne um dem Akt des Sehens einige Ausführungen zu widmen. Schriftsteller wie Michel Leiris,[48] Georges Bataille,[49] Robert Desnos, Ethnologen und Analytiker wie Marcel Griaule und Jacques Lacan[50] und Maler wie Max Ernst,[51] Pablo Picasso,[52] Victor Brauner,[53] Andre Masson und Alberto Giacometti[54] erkundeten in den Dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahr hunderts den in der „Augenhöhle des Schädels eingefassten Edelstein."[55] Im Jahre 1929 erschien jene legendäre Nummer von „Documents",[56] die um den Mythos des Auges kreist. Stiche von Jean lsidore Grandville stehen neben der Bilderwelt des Kinos und zeitgenössischen Dreigroschenromanen; Desnos, Griaule und Bataille stellen erhellende Aufsätze vor. Batailles[57] Text führt das Auge als „kannibalischen Lecker bissen" an. ,,Das Auge", schrieb er, ist eines der Dinge, ,,deren extreme Verlockung vermutlich an der Grenze zum Schrecken liegt". In dieser Hinsicht könnte das Auge in die Nähe von „scharfe Klinge" gerückt werden, deren Anblick ebenfalls heftige und widersprüchliche Reaktionen hervorruft. Zur Illustration dieser Ausführungen führt er die berühmte Szene des Films von Louis Bunuel „Un chien andalou"[58] (1929) vor, in der ein Rasiermesser in das strahlende Auge einer jungen und bezaubernden Frau schneidet. Bataille erläutert einerseits eine mögliche, drohende Organverletzung,[59] andererseits beschreibt er das Auge als Lanze, die sobald sie gezückt, zum Blick geworden ist, den durchbohrt, der einen seinerseits anblickt. In der Erzählung „Geschichte des Auges" wird Bataille das Bild des Auges und das Bild eines weiblichen Geschlechtsteiles vermengen. Hans Bellmer[60] illustrierte diese als lange anstößig geltende Schrift und zeichnete die Vulva als nach innen gestülpte und gefaltete Form eines Phallus, der sich jederseits nach außen wenden und sich aufrichten kann und darin der Struktur des umgekehrten Handschuhfingers gleicht, den Merleau-Ponty im Zusammenhang mit dem Blick erwähnt. Als passiver, weiblicher Behälter des Sichtbaren, als hohle Form, in der sich das Reale abbildet, ist das Sehen auch phallusartig und kann sich aus seinem Hohlraum nach außen entfalten, erheben und auf das Sichtbare[61] hinweisen. Der Blick ist die Erektion des Auges.

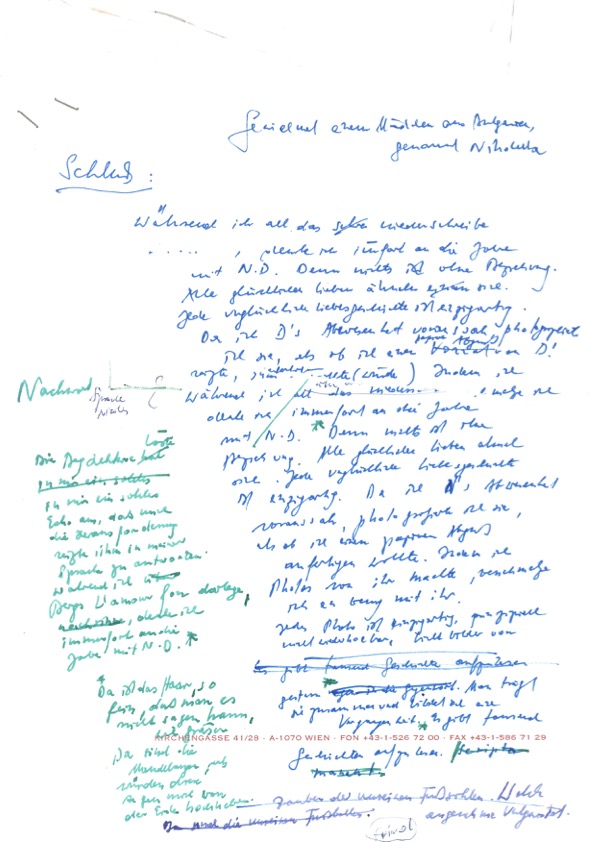

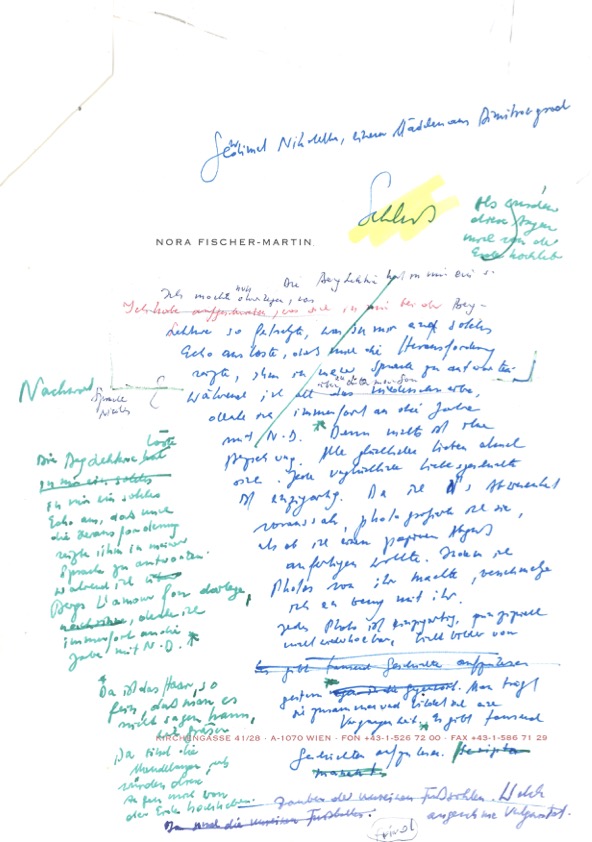

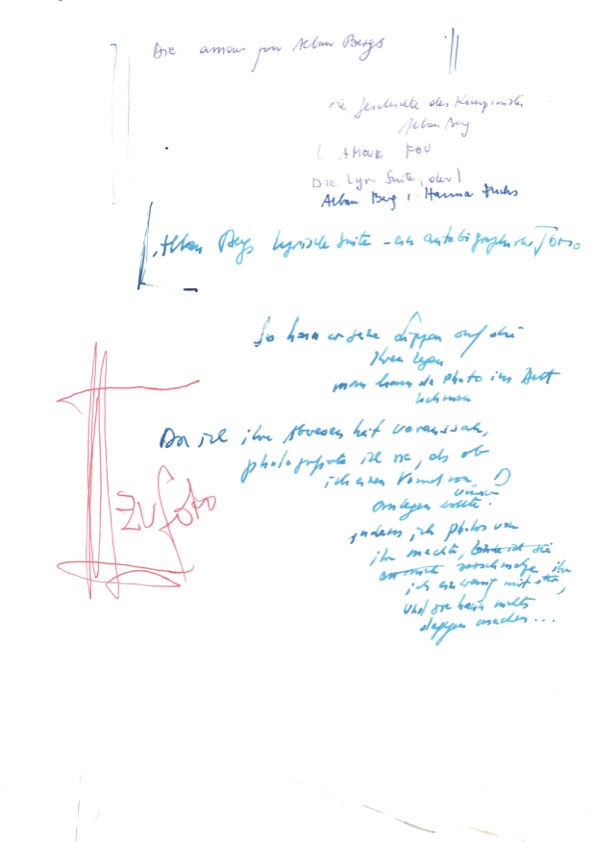

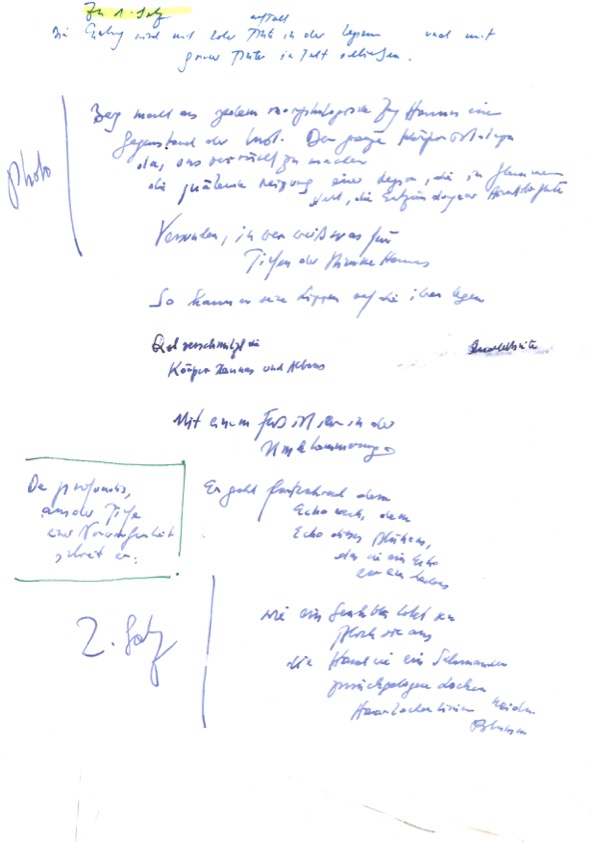

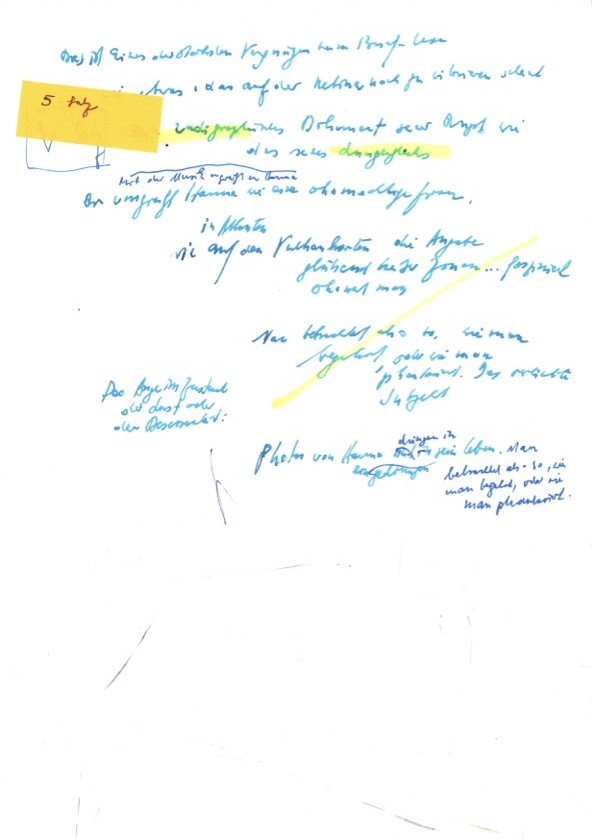

Berg macht aus jedem morphologischen Zug Hannas einen Gegenstand der Lust. Auf dem langen Weg der Annäherung an Hanna Fuchs spielt die Photographie in jedem Abschnitt eine bedeutende Rolle. Man betrachtet also so, wie man begehrt oder wie man phantasiert. Bergs Augen waren so empfindlich wie photographische Platten, und er wünscht sich Augen im Zustand der Lust, er möchte mit den Augen in Photographien von Hanna spazieren gehen, so kann er ungesehen seine Lippen auf die ihren legen:

,,Dann versprachst Du mir ja ganz offizielle Amateurphotographien von Euch Vieren ... Die muß ich kriegen. Ach ich bin ja so wahnsinnig gewesen, daß ich mir keine von Dir mitnahm. Jetzt erst sehe ich, was das für mich bedeutete!!! Und wie ich unsagbar leide, dass ich keine (und sei es die schlechteste!) von Dir habe!!".[62]

Hanna Fuchs drängt Alban Berg ins Maßlose, in ein maßloses Begehren, in eine maßlose Musik- und Spracharbeit: ,,Könnte ich Dir wenigstens alle Tage schreiben! Wie viel leichter wäre es, diese unbeschreiblich harte Trennung zu ertragen, wenn wir voneinander durch eine Art Tagebuch wüßten, das jeder von uns führte und das wir uns alle Wochen oder wenigstens alle Monate einmal zukommenlassen könnten. Denn was bedeutet schließlich das, was wir durch die offizielle Korrespondenz zwischen Dir und Helene (und wofür ich ja gewiss nicht undankbar bin) voneinander erfahren, im Vergleich zu dem, was wir wirklich erleben - im Vergleich (laß mich nur von mir schreiben:) zu der bis zum Wahnsinn erhitzten Phantasie, auf die ich in meinem Liebesleben - und das ist ja das einzige Leben, das ich noch lebe - angewiesen bin. Ja die Qual dieses auf allen Linien Entsagen-Müssens ist manchmal so fürchterlich, daß ich mich fast ängstige, Dich mir auch körperlich vorzustellen oder gar das einzige Bildchen, das ich von Dir geraubt habe, anzusehen. Und wenn ich mir vorstelle, daß ich Dich in ein paar Wochen vielleicht sehen werde, Dich schauen darf, Deine Hand küssen und drücken werde dürfen - - - so kann ich eigentlich nichts anderes glauben, als daß ich in diesem Augenblick vom Schlag gerührt umsinke."[63]

Doch wie begrenzt und doch unbegrenzt sind die Möglichkeiten, einander zu begegnen. Berg schmiedet „alle möglichen und unmöglichen Pläne[64]", um mit Hanna in Verbindung zu treten. Beim Telefonieren mit der Geliebten gerät Bergs „Herz, das zum Zerspringen Unruhige"[65] in Zuckungen. Was ist er anders als ein Klangsüchtiger, völlig berauscht von der Überwindung des Raumes und der Übermittlung von Hannas Stimme. Stimme ist wie Fett, das alles durchdringt, Stimme vermag den lauschenden in eine Verzückung oder wie Guillaume Apollinaire sagt, in eine akustische Halluzination[66] zu versetzen. Konstantin Kavafis (1863-1933) aus Alexandria verdanken wir ein meisterhaftes Poem über die Verzauberung, die Stimmen auszulösen vermögen.

Stimmen (1904)

Ideale und geliebte Stimmen derer

Die gestorben sind, oder derer

Die für uns verloren sind wie die Toten.

Oft sprechen sie in unseren Träumen,

Oft, im Gedanken versunken, hört sie der Geist.

Und mit ihrem Echo kehren für einen

Augenblick

Die Geräusche der Urdichtung

Unseres Lebens zurück

Wie Musik in der Nacht, die in der Ferne

Verklingt.[67]

Die Schreiben an Hanna werden der Raum des Triebs[68] und es sieht ganz so aus, als würde die silberne Bleistiftmine[69] Bergs jedesmal zwischen dem wunderbaren Leben und dem schrecklichen Tod zaudern. Die ganze Schreibfläche des einen bedeckt die ganze Körperfläche des anderen. Hanna genießt Bergs Gebärde des Verstreuens. Die Wonne läßt ihr Gesicht aufleuchten. Wie sollte man nicht Dankbarkeit empfinden, wenn man dergleichen Gaben erhält. Aber die Gabe darf den gierigen Augen der Welt nicht dargeboten werden. Annehmen bedeutet, dass die Begierde nicht enden wird. Um diese entfesseln zu können, schenkt Hanna Alban einen goldenen Füllhalter.[70] Berg hält bei seiner Arbeit das Instrument, das Linien und Farben setzt, das vom Raum und Material Besitz ergreift, so fest und so zart wie möglich in der Hand. Die königliche Eleganz des Füllhalters beschwört die Gefahr, sich im Nichts zu verlieren. ,,(... ) Daß ich in dem Moment, wo ich arbeitend Deine Füllfeder ergreife, bei mir, also bei Dir bin, ebenso wie ich, wenn ich im Gedanken bei Dir bin, bei mir bin."[71] Hat sich also Hanna Fuchs, indem sie Alban Berg verwandelte, selbst einen Gegenstand des Erstaunens schaffen wollen?

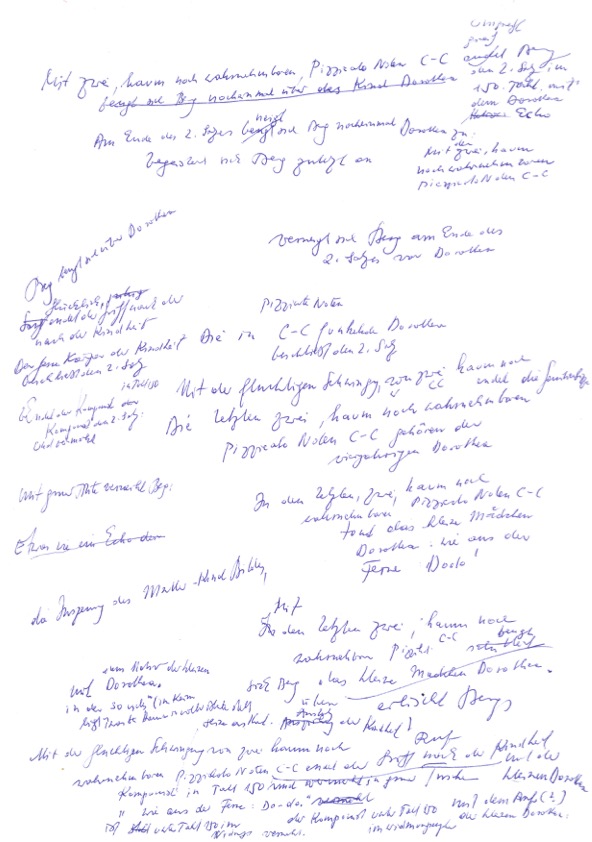

Bergs Ausweitung der Korrespondenz bis ins Jahr 1934 verknüpft sich früh mit der Demonstration einer musikalischen Textur für Hanna, gedacht als ein Bekenntnis eines „Liebe-Erlebens".[72] Die melancholische Selbstversunkenheit des Liebenden erschließt sich in einem Brief an Hanna vom Juli 1925, in dem Berg musikalische lntensitätsfiguren eines obsessiven lnneseins mit der Geliebten zu artikulieren beginnt, denn zu überleben hat das Werk, ein anderes Mittel hat er nicht.

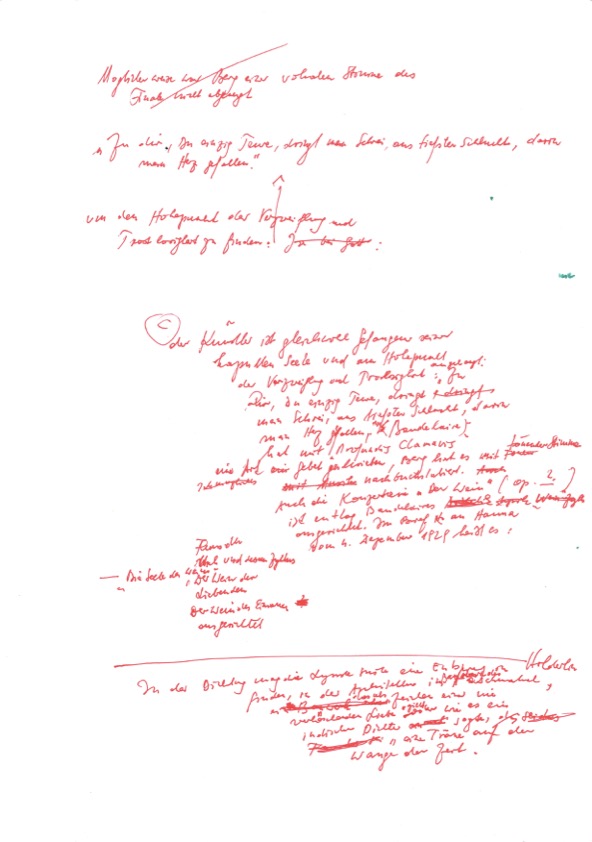

„Wird es mir vergönnt sein, die Ruhe zu finden, in Tönen das auszudrücken, was ich in und seit diesen Tagen in P.B. [Prag Bubenec] erlebt habe? Heute könnte ich's noch nicht: ich kann keine Taste berühren, keine Notenzeile aufschreiben - so blutet ununterbrochen diese schwerste Wunde, die ich mit mir wohl zeitlebens herumtragen werde. Am liebsten schriebe ich Lieder. Aber wie könnte ich!: die Worte der Texte verrieten mich. So müssen es Lieder ohne Worte sein, in denen nur der Wissende - - nur du wirst lesen können. Vielleicht wird's ein Streichquartett.

Im Rahmen dieser vier Sätze soll sich alles abspielen, was ich seit dem Moment, wo ich euer Haus betrat, durchmachte. Von den, 1.- im matten, edlen Glanz der Beschau lichkeit in Eurer Mitte verlebten ersten Stunden und Tage und Abende, 2.- über die still und immer süßer keimende Liebe zu Dir 3.- über die beseligendste halbe Stunde und ganze Ewigkeit jenes Vormittags 4.- bis zu der dumpfen eisigen Nacht der Trennung des Alleinseins, der völligen Hoffnungslosigkeit, Entsagung und Öde. - Das wären vier Sätze! Wenn mir Gott die Kraft gibt, sie zu schreiben, so ist das ja auch nichts anderes, als ein Mittel, mich mit Dir in Verbindung zu setzen. Dann hätte meine Musik wenigstens einen Sinn.

Ich fand heute im Baudelaire[73] ein Gedicht, das so recht den Inhalt des letzten Satzes wiedergebe:

Zu Dir, Du einzig Teure, dringt mein SchreiAus tiefster Schlucht, darin mein Herz gefallen

Dort ist die Gegend tot, die Luft wie Blei

Und in dem Finstern Fluch und Schrecken wallen.

Sechs Monde steht die Sonne ohne Warm.

Im sechsten lagert Dunkel auf der Erde,

Sogar nicht das Polarland ist so arm

Nicht einmal Bach und Baum, noch Feld und Herde

Erreicht doch keine Schreckgeburt des Hirnes

Das kalte Grausen dieses Eis - - Gestirnes

Und dieser Nacht, ein Chaos riesengroß!

Ich neide des gemeinsten Tieres Los

Das tauchen kann in stumpfes Schlafes Schwindel! - -

So langsam rollt sich ab der Zeiten Spindel! -

(... ) Wenn Du diesen Brief (womöglich mehrmals) gelesen hast, verbrenne ihn und vernichte die Asche! Aber denke immer so an ihn, als stünden seine Worte vor Dir u. alles, was ich hineinlegen wollte, als schwaches Symbol meiner ewigen, unsterblichen Liebe. -"[74]

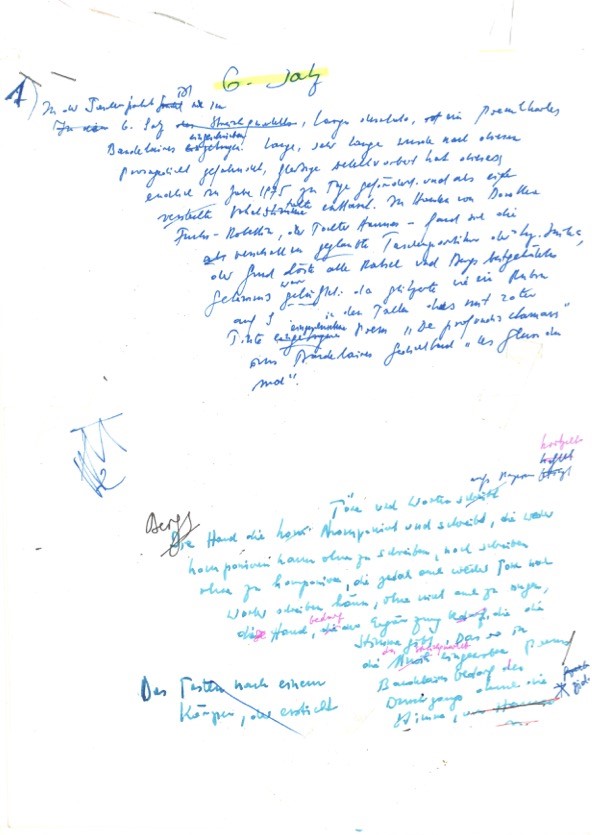

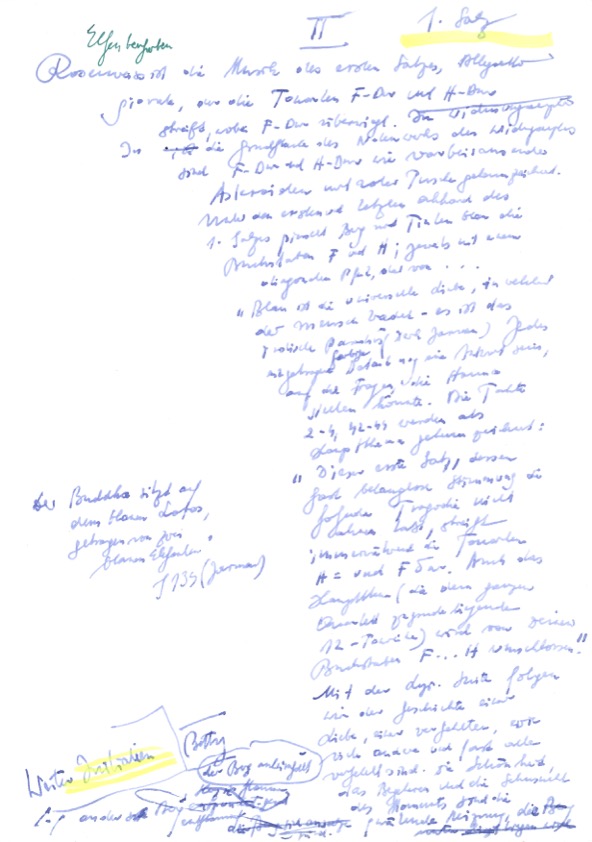

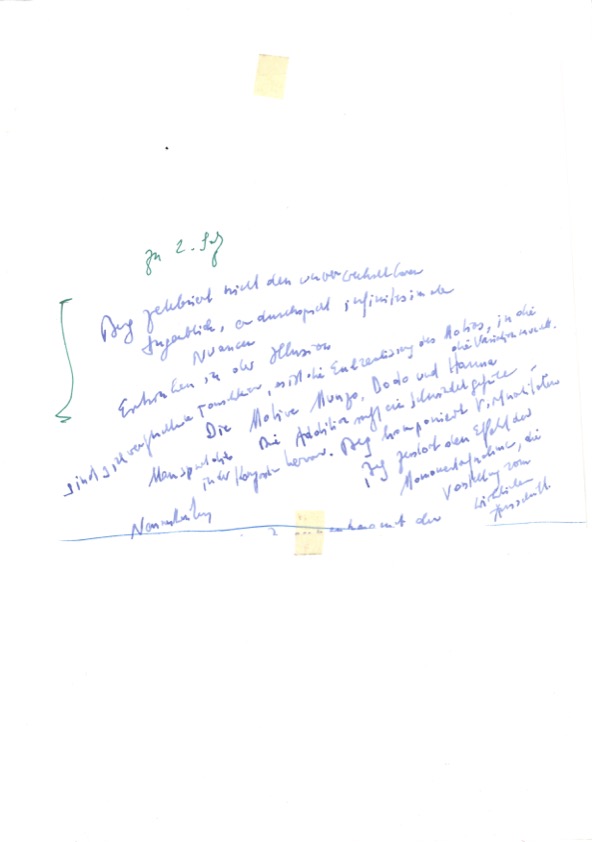

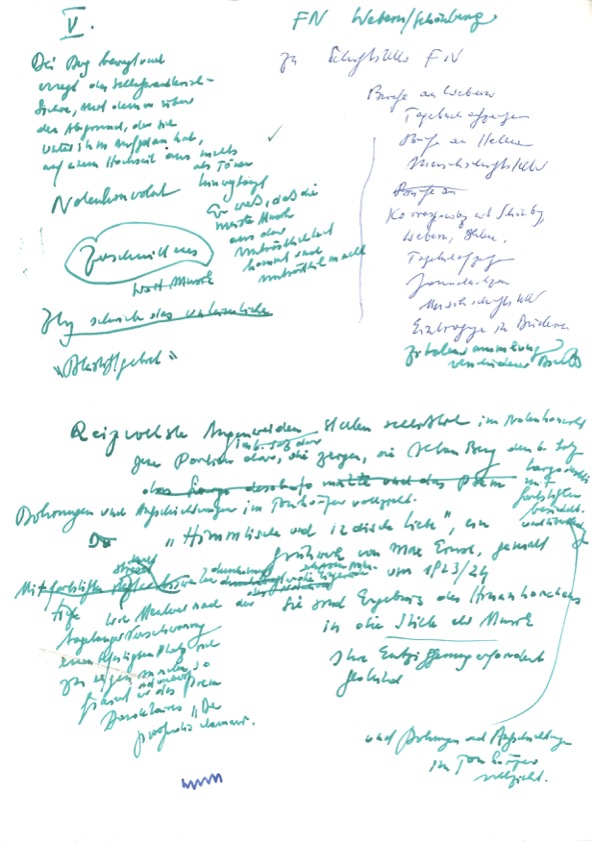

Am 13. Juli 1926 berichtet Berg schließlich seinem Lehrer Arnold Schönberg, daß er „mit großer Hast, ja

Nervosität, an einem Streichquartett arbeite, an mehreren Sätzen zugleich."[75] Wer in den Briefen Bergs weiterblättert, findet im Brief an Hanna

Fuchs vom 23. Oktober 1926 die Darlegung des Konstruktionsprinzips des Streichquartetts; in dem

magnetischen, streng organisierten Zwölfton-Stück, das nur unter geheim zu haltenden Qualen zustande kam,

konnte Berg Hanna sein Eigentliches enthüllen:

„Eine andere vague [sic] Hoffnung für die Zukunft: die 10.

Aufführung des Wozzeckin Prag, wenn es zu der überhaupt kommt!

Noch eine andere: die Aufführung des

Quartetts in Prag, das ich (noch darf es niemand wissen!) Zemlinsky ,widme'. (Obwohl es Dir gehört!). Aber

die Aussicht, daß ich zu so einer Kleinigkeit nach Prag reise, ist eigentlich gleich Null. Und so bliebe

davon nur meine geistige Gegenwart, wenn es zum ersten Mal Deinen Ohren erklingt. Wird die Musik, trotz

aller Modernität so stark sein, daß sie zu Dir dennoch spricht und so stark und eindeutig spricht als sie

gedacht ist. Gedacht als ein Bekenntnis (das aber niemand was angeht, als Dich!) unseren Liebe-Erlebens! Vom

Beginn meines im Mai 1925 nach Prag Kommens: dem ersten Satz, einem Allegretto gioviale mit seinem fast

unverbindlichen, freundlichen Einleitungscharakter. Freilich ist dieser Satz schon, wie das ganze Werk (ich

nenne es Lyrische suite, da von all dem noch niemand etwas weiß, darfst Du das natürlich offiziell

auch nicht wissen. Um Gottes willen ,versprich' Dich daher diesbezüglich nicht! Nicht einmal der Titel ist

bekannt!) voll von geheimen Beziehungen unserer Zahlen 10 und 23 und unserer Anfangsbuchstaben H F A B (die

ja, verschlungen, auch die Anfangs- und Endtöne des Tristan[76]-Themas sind.)

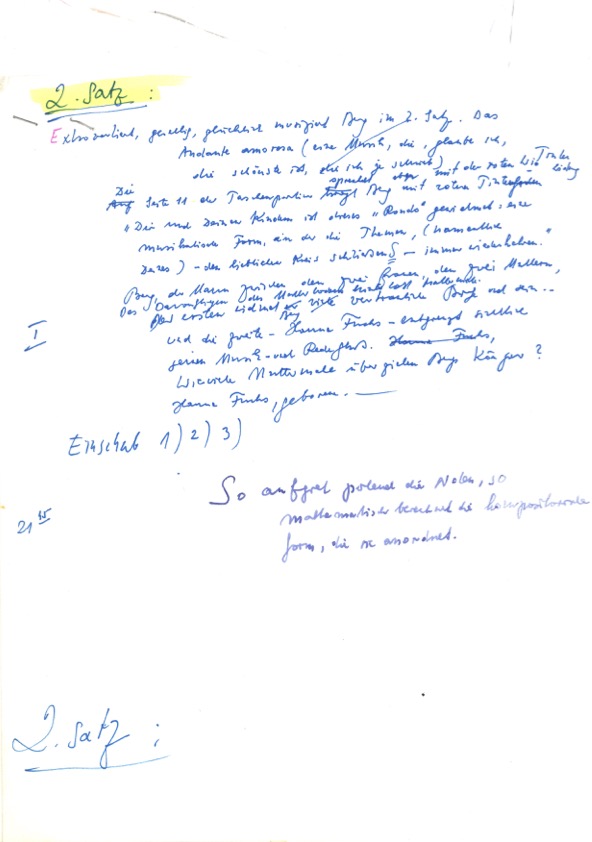

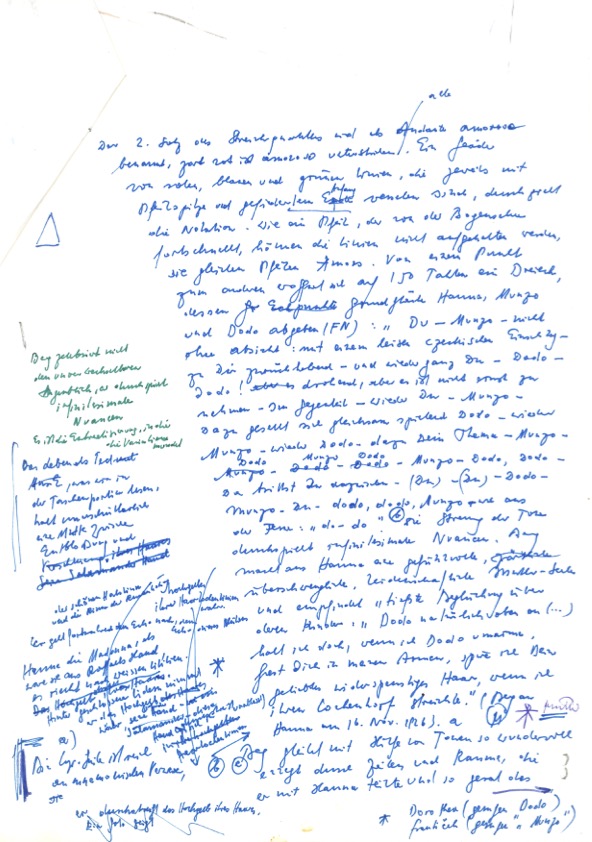

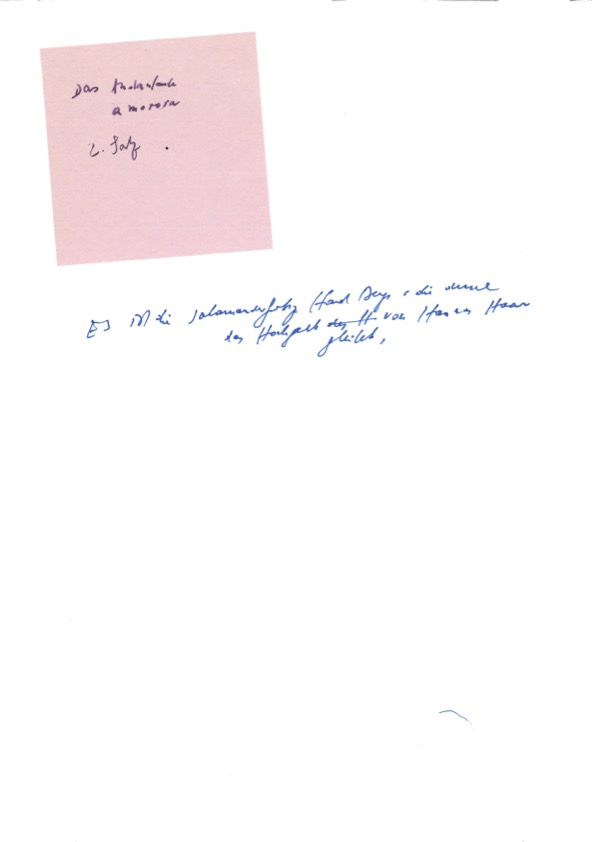

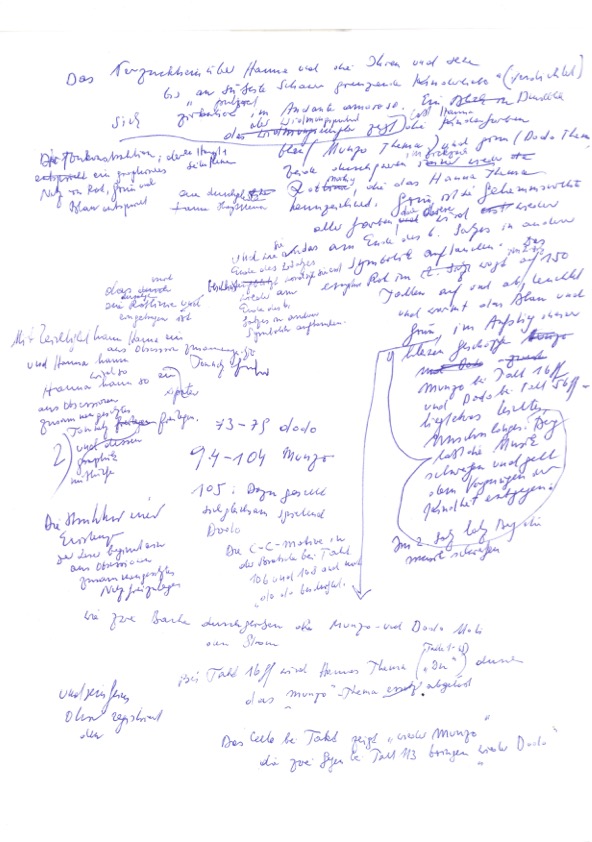

Aber schon der II. Satz spricht eine andere Sprache, das Andante amoroso (eine Musik, die, glaube ich, die schönste ist, die ich je schrieb) zeigt Dich und Deine süßen Kinder in drei Themen, die rondoartig immer wiederkehren. Wenn gegen Schluß das Deine, das Schönste, Wärmste und Innigste, über den zwei andern, dem etwas slawisch angehauchten Munzos und dem ostinaten zum letzten Mal erstrahlt, muß, glaub' ich, auch ein ahnungsloser Hörer etwas von der Lieblichkeit verspüren, die mir vorschwebte und mir immer vorschwebt, wenn ich an Dich, Lieblichste, denke.

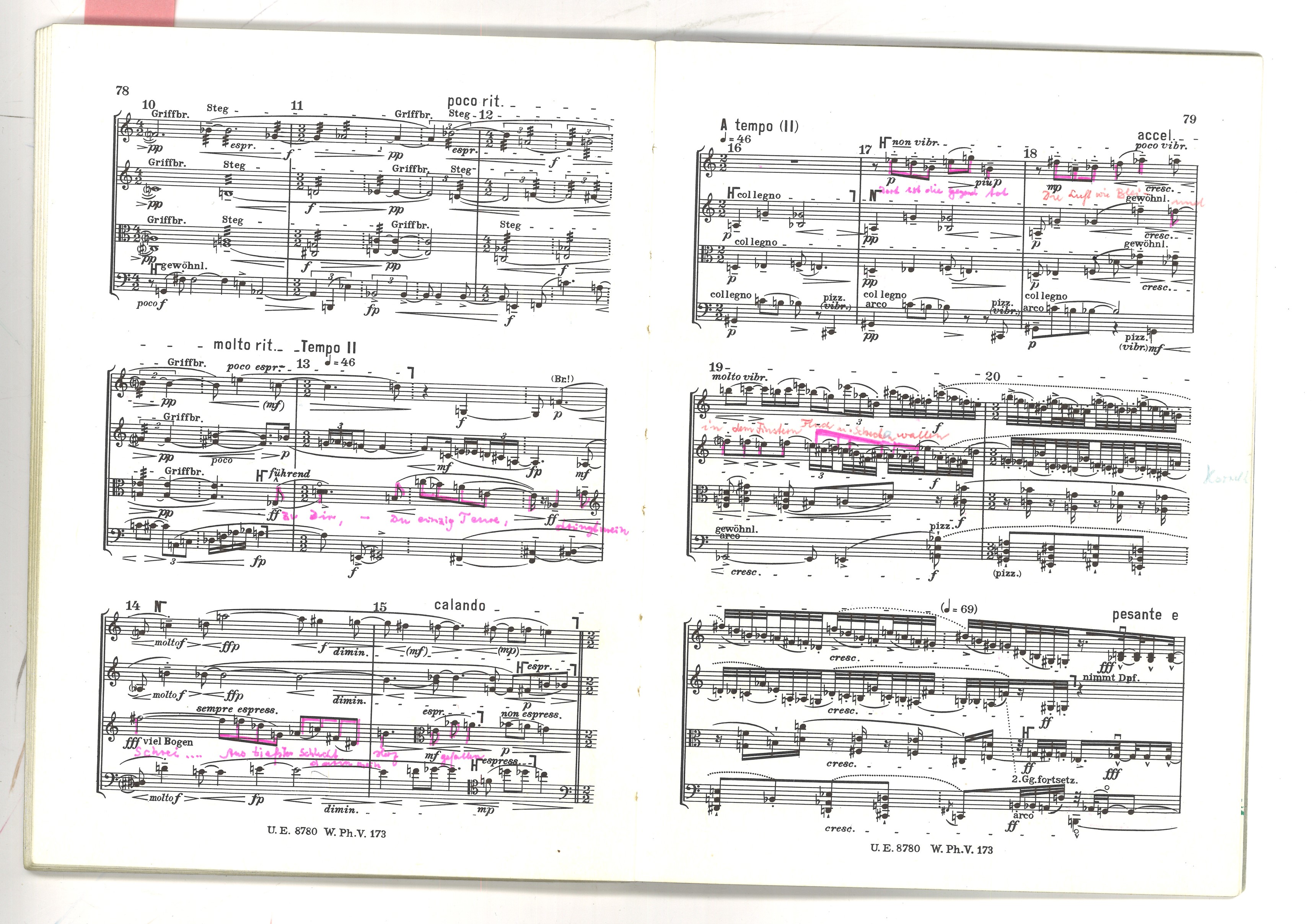

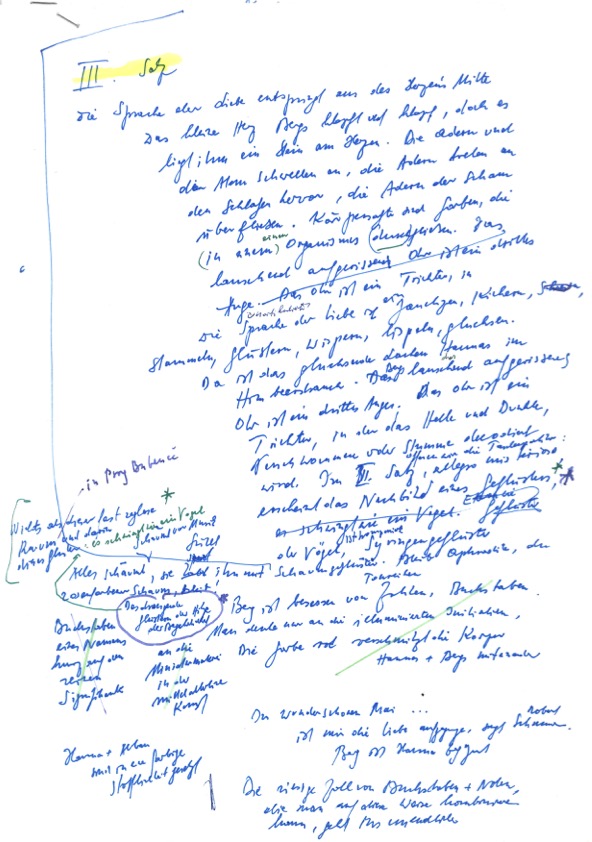

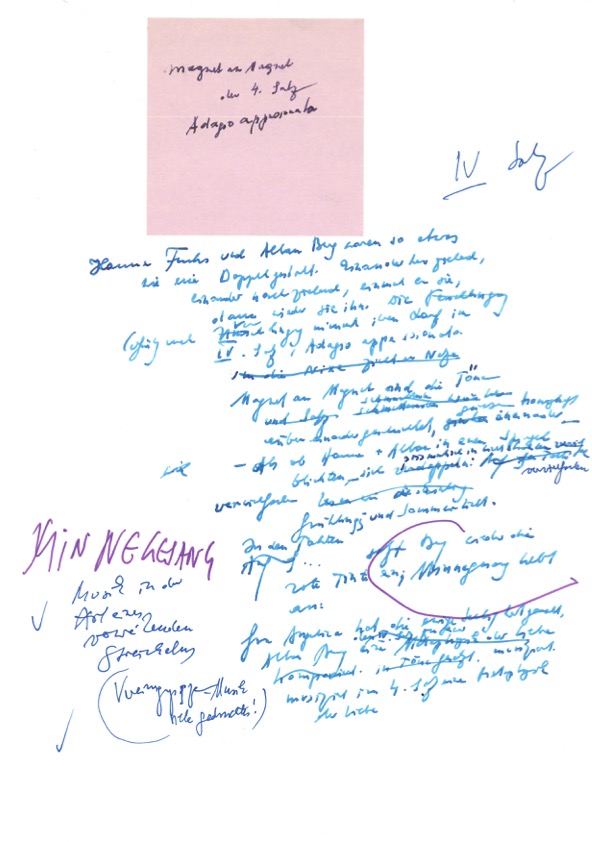

Der III. Satz, Allegro misterioso, schildert das anfangs Ahnungslose, Geheimnisvolle, das Flüsternde unseres Beisammenseins, in das, als Trio extatico der erste kurze Liebesausbruch eingebettet ist, das dann auch im IV. Satz, dem Adagio affettuoso, zugrundeliegt. Hier erst entfaltet sich das dort und wie ein Blitz einschlagende Liebesbewußtsein zur großen unendlichen Liebesleidenschaft. Die zuerst von mir überschwänglich gesprochenen Worte, Du bist mein Eigen, mein Eigen!' (aus Zemlinskys ,Lyrischer Symphonie'[77] notengetreu zitiert) wiederholst Du in süßer, ganz verhaltener Verträumtheit.

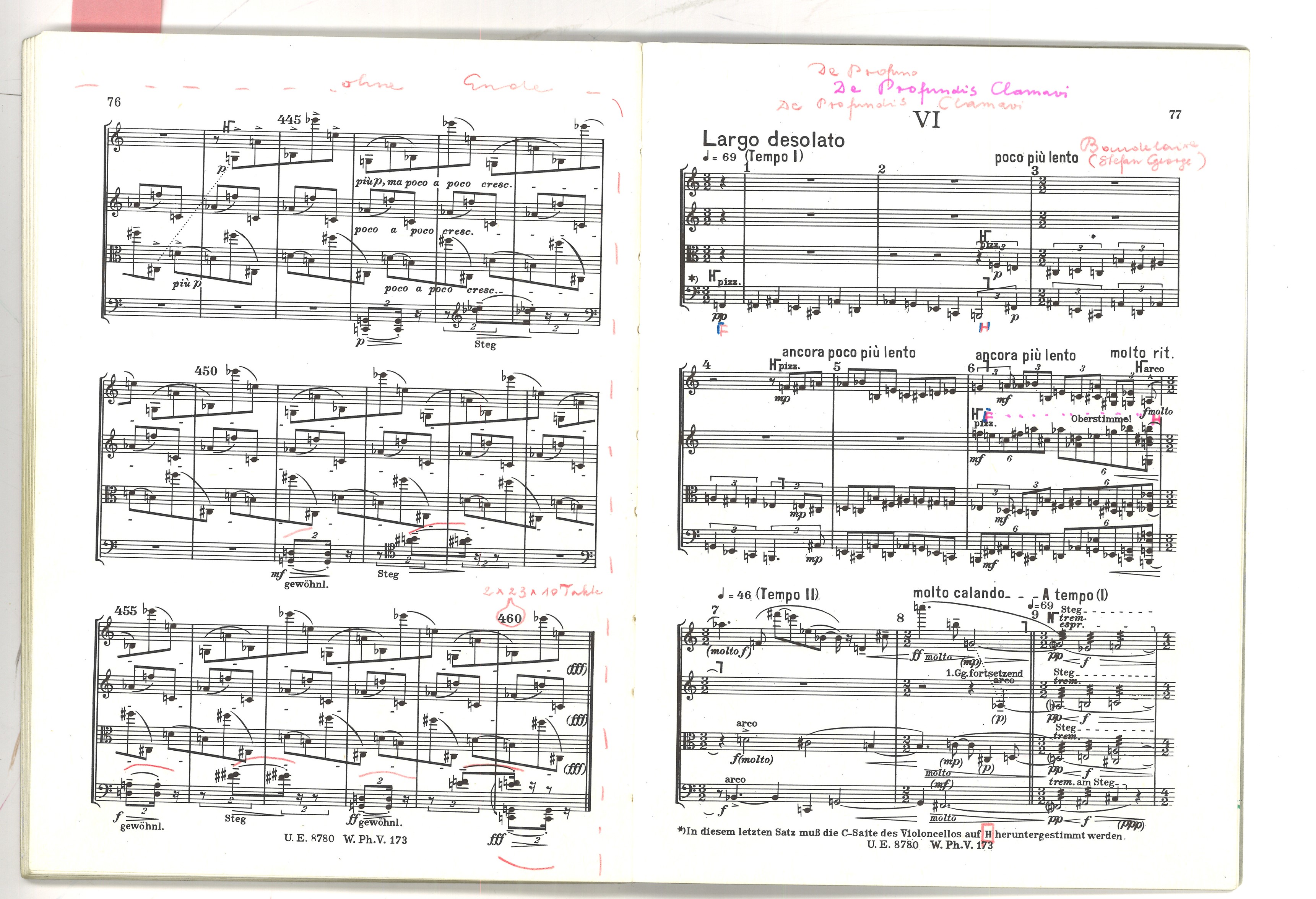

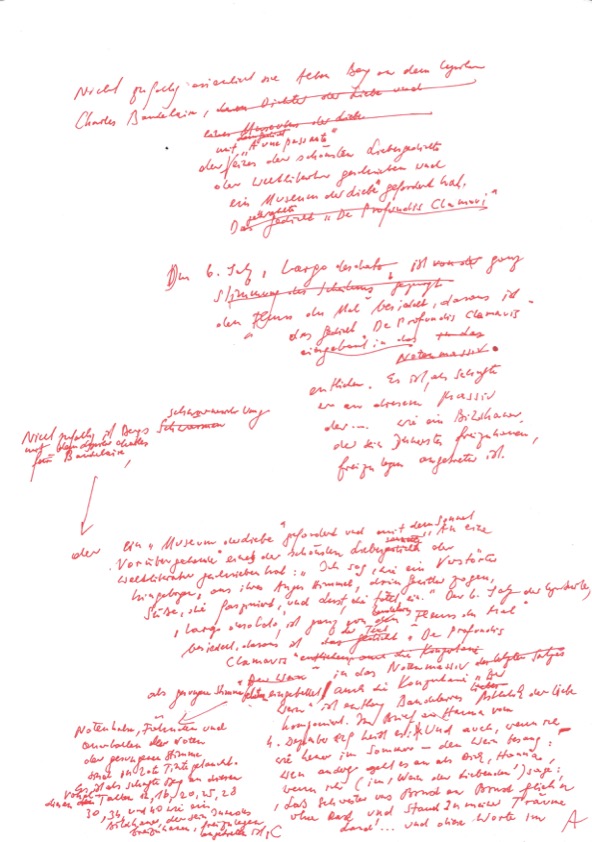

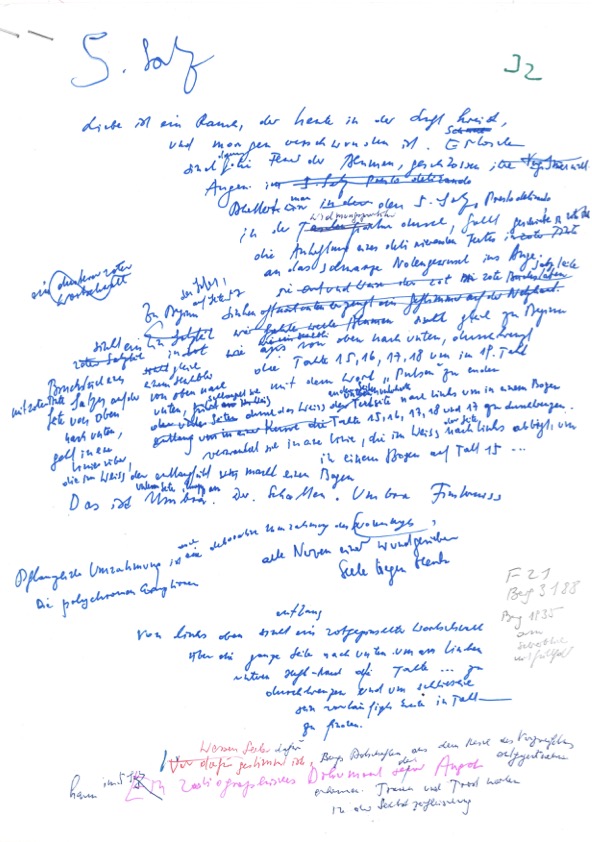

Aus diesem, kurzen, Glück reißt Einen das Presto delirando des folgenden Satzes (V.) mit seinen jagenden Pulsen, seinem in die schale Dumpfheit der Nächte immer wieder hineinplatzenden Delirium, um schließlich im letzten Satz, Largo desolato (VI.), den Höhepunkt der Verzweiflung und Trostlosigkeit zu finden.

Ja bei Gott:

,Erreicht doch keine Schreckgeburt des Hirnes

das kalte Grauen dieses

Eis-Gestirns

und diese(r) Nacht - ein Chaos riesengroß !'

Wird jemand außer Dir ahnen, was diese Töne, welche vier einfache Instrumente so vor sich hin spielen, zu sagen haben? Wird man, wenn sie am Schluß nacheinander aussetzen und ganz verlöschen, die unendliche Traurigkeit verspüren, die jenem kurzen Glück gefolgt ist, das , - - - so Iangsam rollt sich ab der Zeiten Spindel ' ? Wenn Du es, meine Hanna, nur spürst! Dann ist es nicht umsonst geschrieben. Wenn Du nur, meine Hanna, spürst wie ich Dich liebe; dann hat nicht umsonst geliebt Dein Alban."

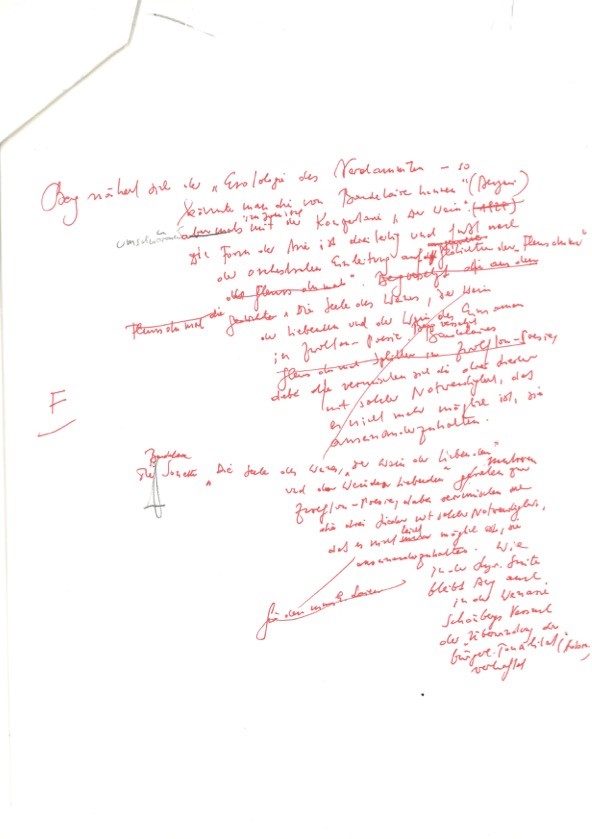

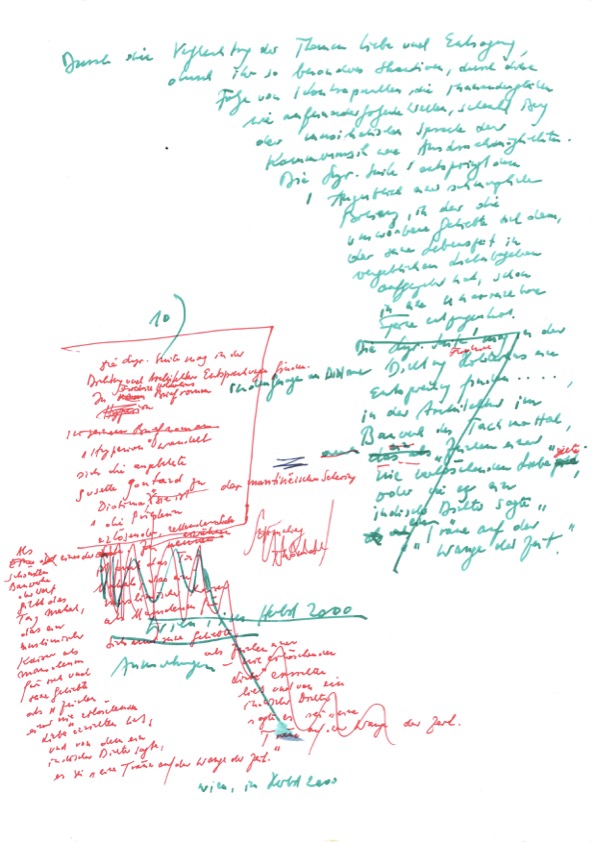

Nach der im Januar des Jahres 1927 erfolgten Uraufführung[78] der „Lyrischen Suite"[79] durch das Wiener Streichquartett Rudolf Kolisch,[80] folgt ein Reigen von weiteren Aufführungen[81] in europäischen Städten in den Jahren 1927 bis 1931. Der rapide Erfolg erregt den Komponisten, ein narzisstischer Wunsch nach Ruhm ist unverkennbar. Beglückt empfängt Alban Berg am 13. Dezember 1927 aus der Feder Soma Morgen sterns einen Bericht über die Aufführung der „Lyrischen Suite" in Berlin durch das Kolisch Quartett.[82] Blicken wir in das Jahr 1928. Um ein „paar Stunden im Jahr"[83] mit Alban zusammen zu kommen trifft Hanna Fuchs im Wonnemonat Mai in Wien ein, um in Gegenwart des Geliebten einer Aufführung der „Lyrischen Suite" beizuwohnen. Wie beglückend können Konzertabende im Dunkel sein! Berg dankt in einem Brief für das Beisammensein, wo er sich mit Hanna „eins wähnte wie nur Menschen eins sein können (... )Man sagt, man könne sich Liebe und Leid von der Seele wegschreiben. Mir scheint: mit der Lyrischen Suite (die Du nun gottlob, gottlob! gehört hast und in meiner Gegenwart!) hab' ich diese Gefühle Dir von der Seele weggeschrieben."[84]

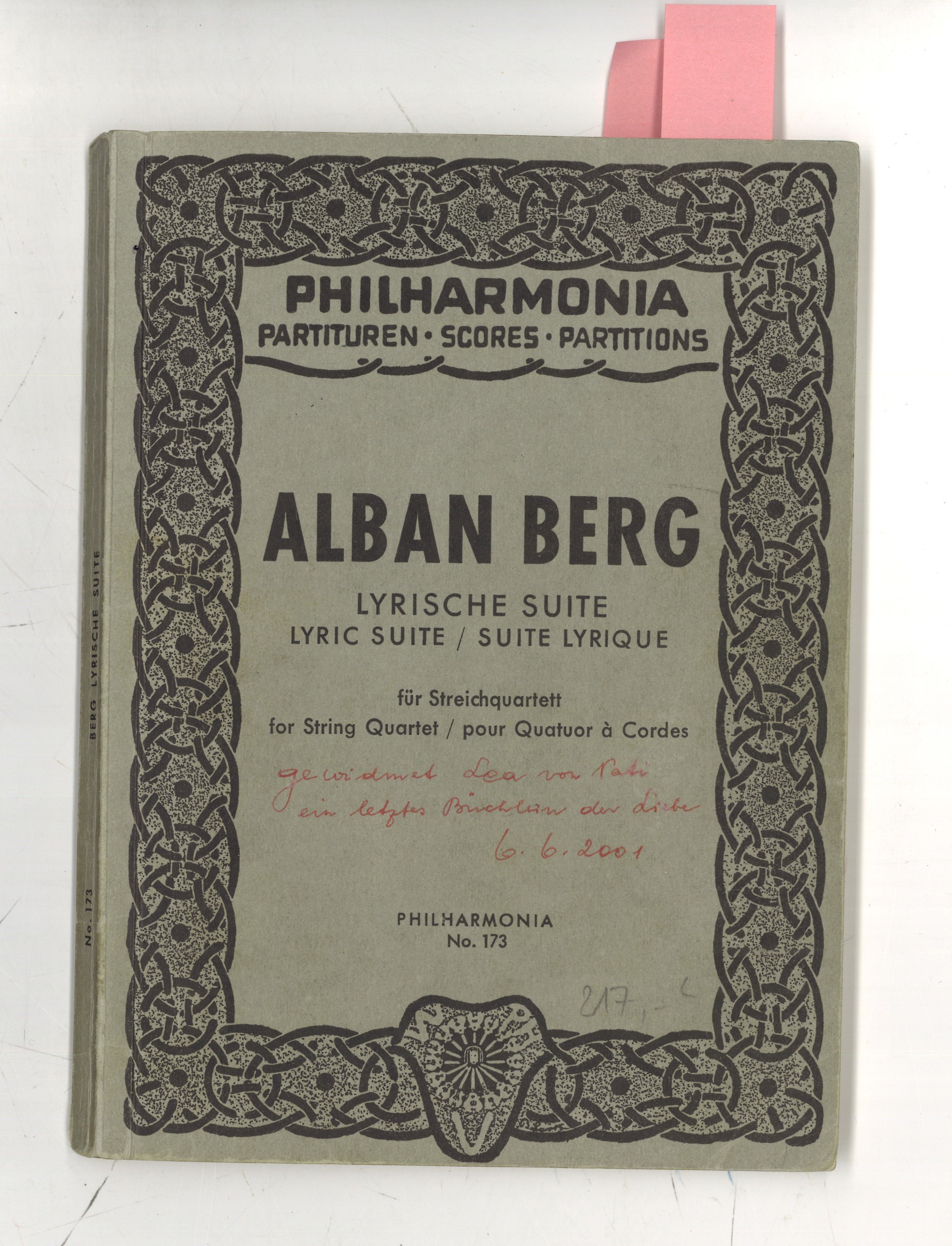

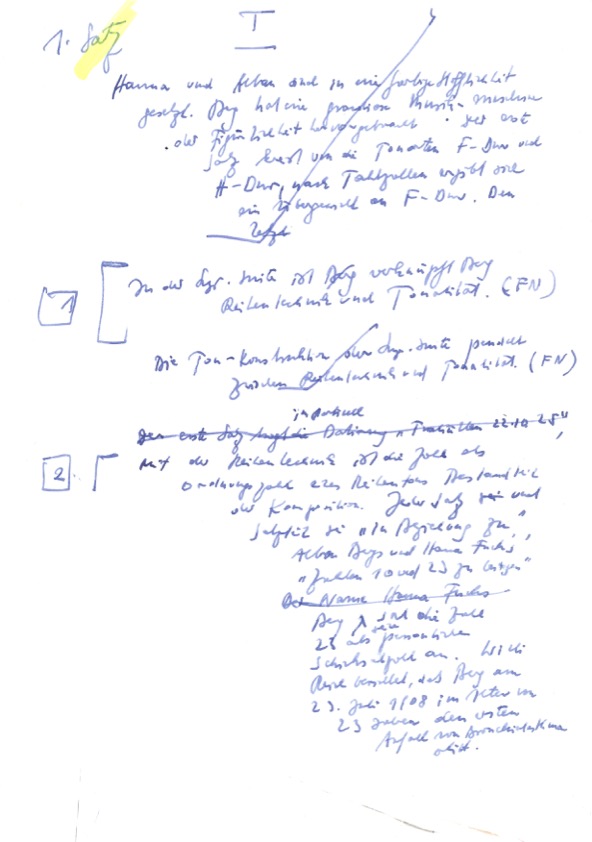

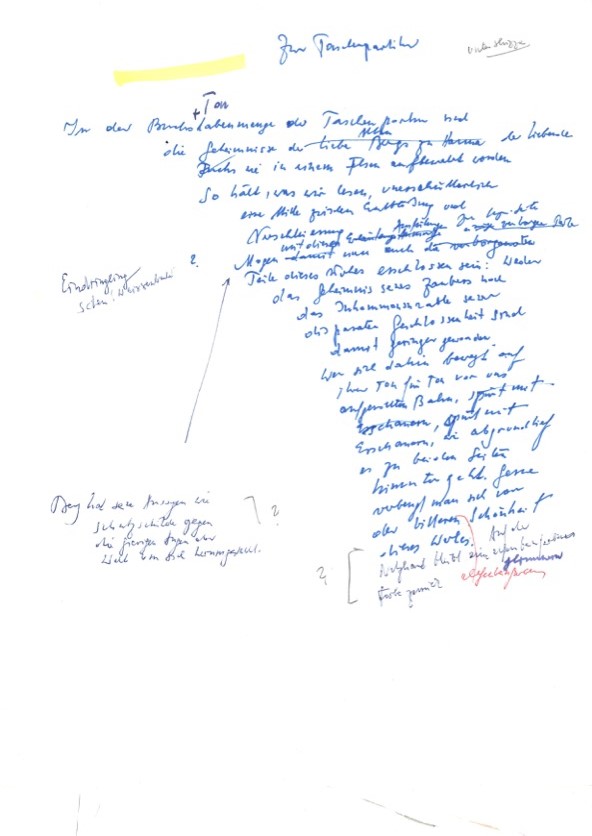

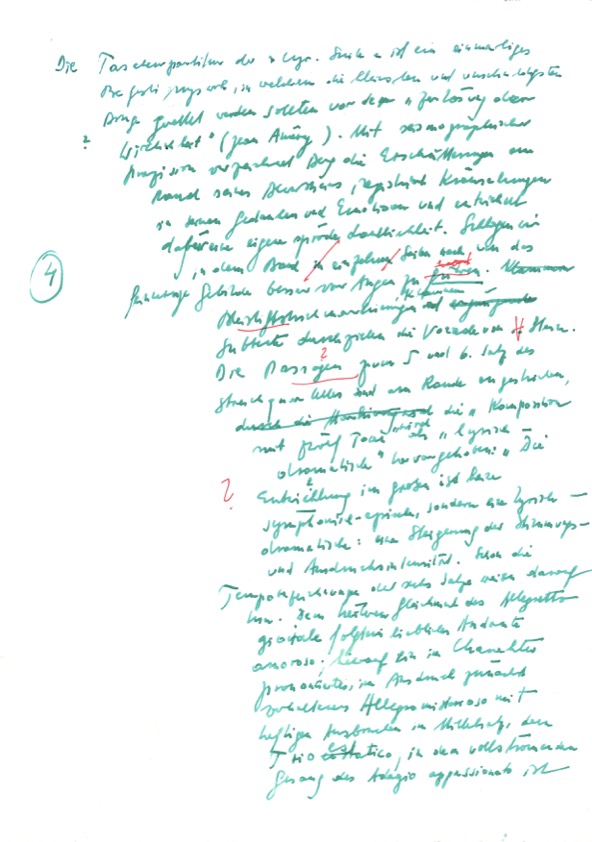

Als gelte es, dieser Musik den schmerzlich widerständigen Puls zu fühlen, lässt Alban Berg Hanna im Juni 1928 den „einzigen Brief, der Sinn hat"[85] übermitteln, denn er weiß, dass ein Brief „nur ein Tropfen im Meer"[86] der „Liebe ist." Dem Brief vom 7. Juni 1928 ist eine kostbareGabebeigefügt: die mit Eintragungen Bergs versehene Taschen partitur der „Lyrischen Suite": ,,Der Glücksfall, dass ich Dir durch A [Alma] oder Franz [Werfel] schreibe, tritt ja immer seltener ein. Ja du bist noch nicht einmal im Besitz des einzigen Briefs, der Sinn hat, des dir geweihten Exemplars der Lyrischen Suite. Aber jetzt wird es Dir Franz wohl mitbringen, zugleich mit diesem Brief und einem Dir in der Stunde Deiner Abreise von Wien geschriebenen."[87] In der Qual und der Freude seiner Arbeit an dem Ton- und Buchstabenkunstwerk hielt er immer wieder inne, am liebsten hätte er vielleicht auf Gazellenleder geschrieben und die Gabe in einer Bambusrolle übersandt. Von einer Art Rausch erfasst, wird Hanna Fuchs das Liebes objekt bis an ihr Ende hüten, allein darum besorgt, die Gabe wachsen zu lassen.

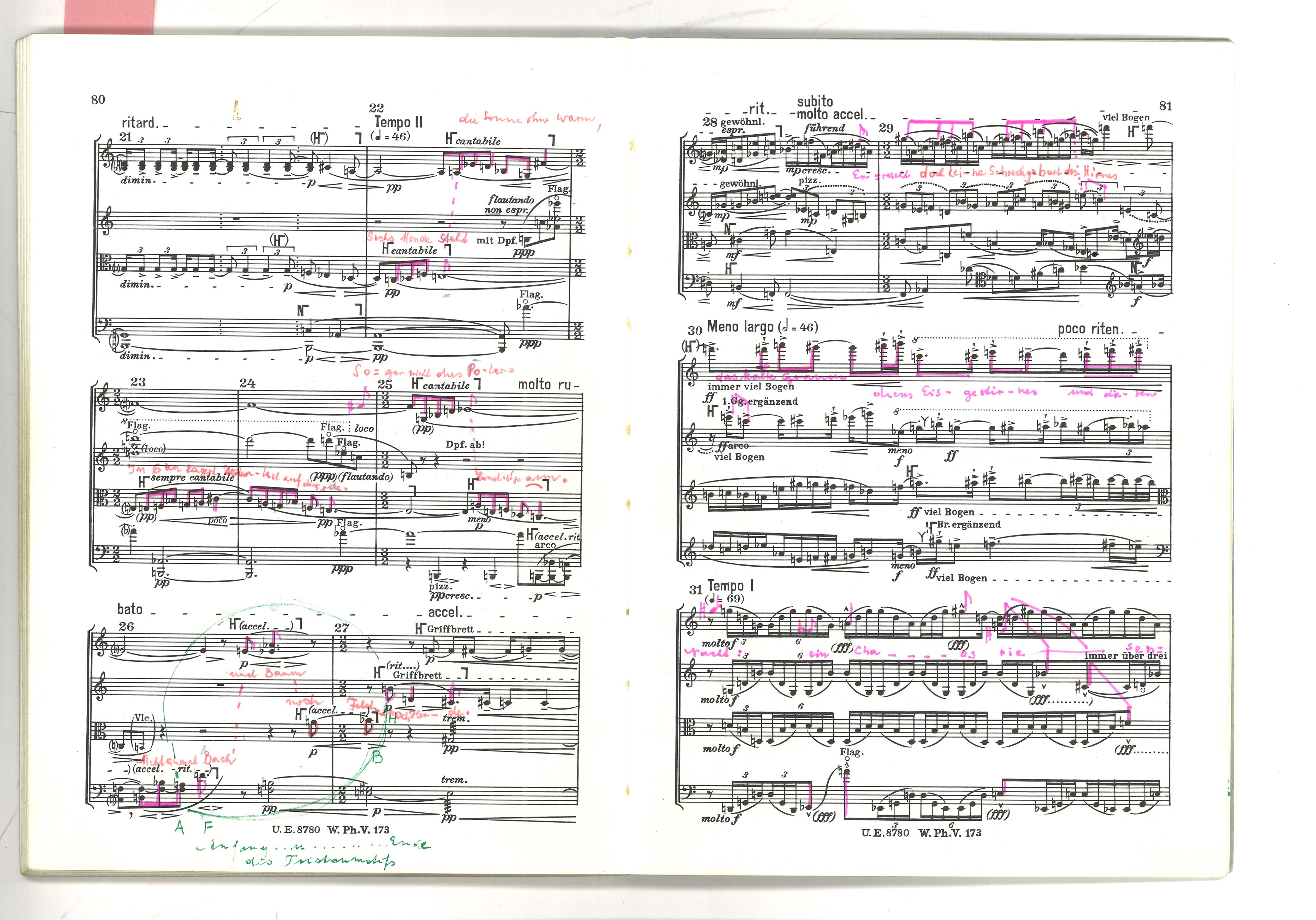

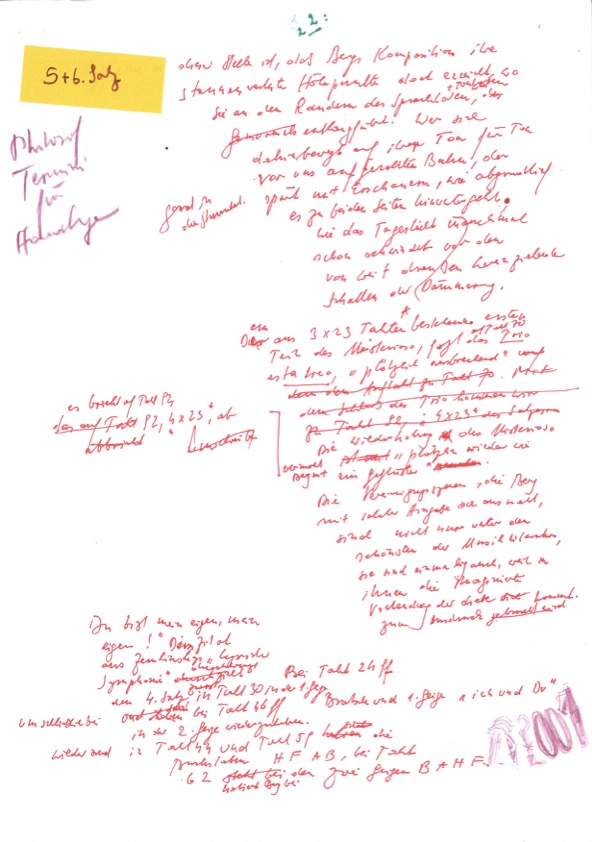

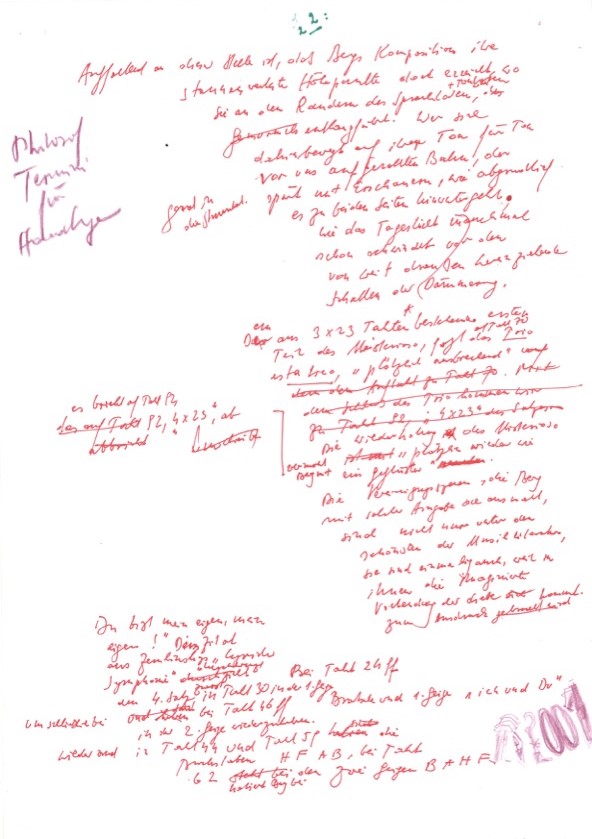

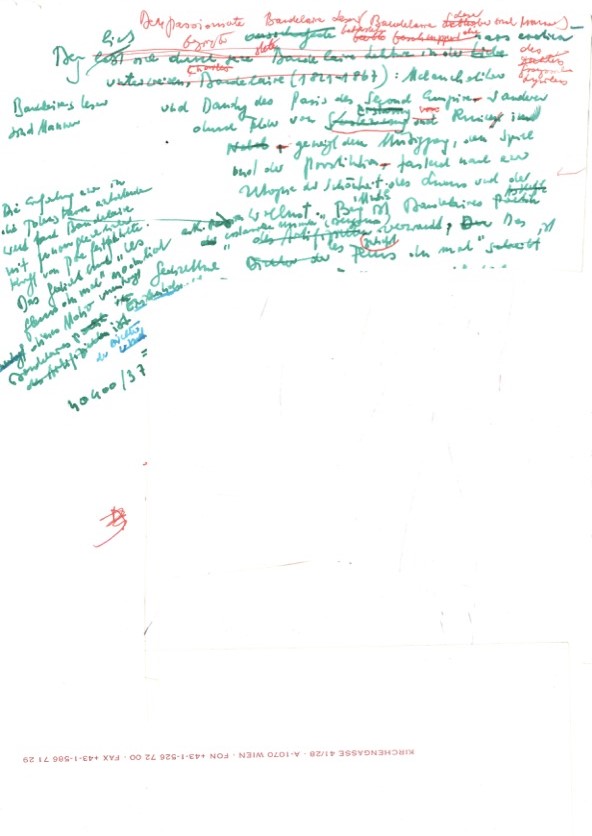

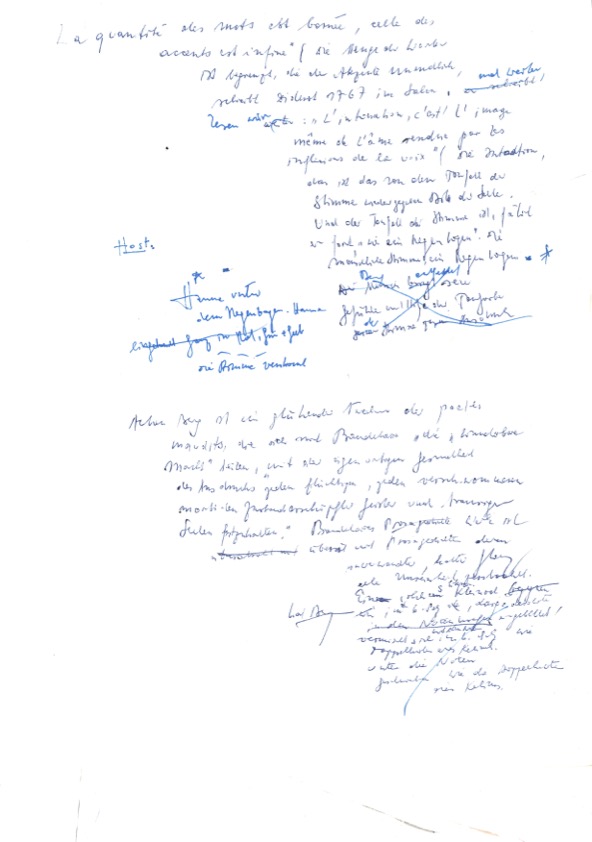

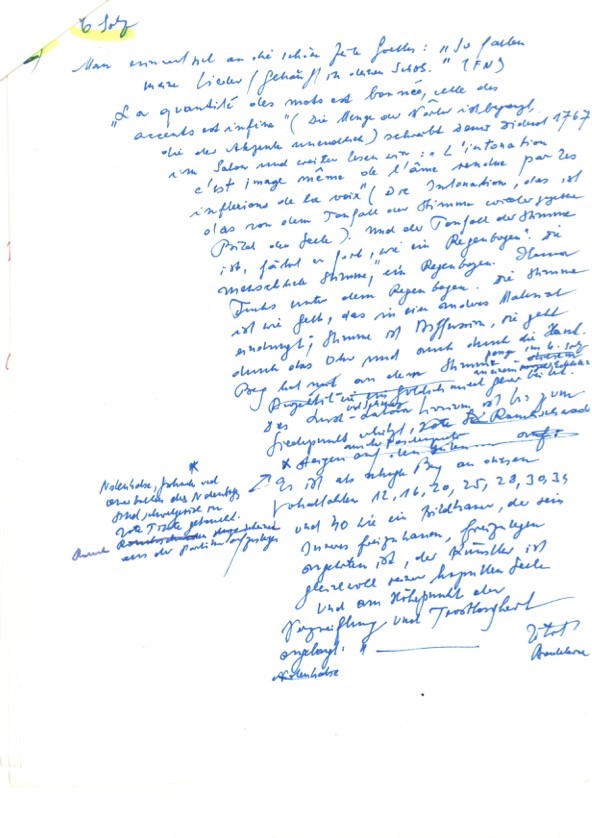

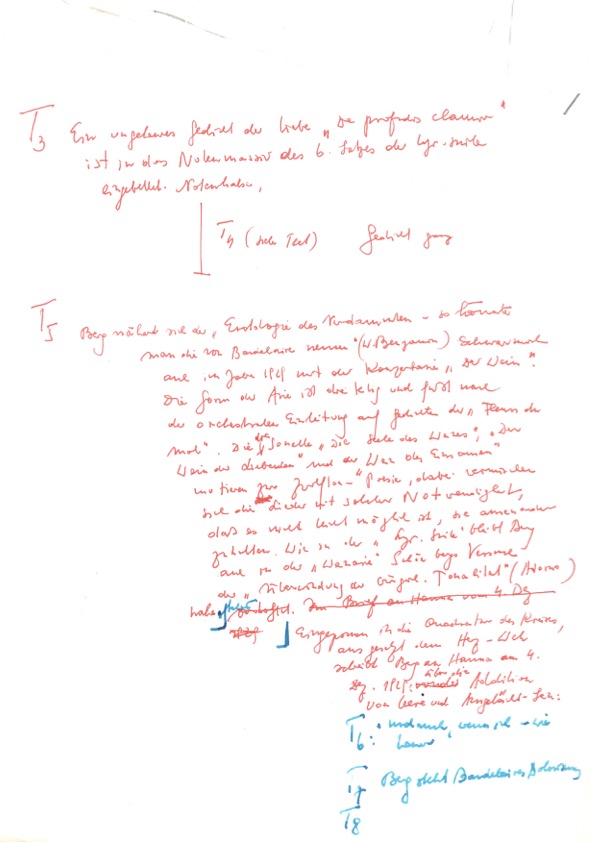

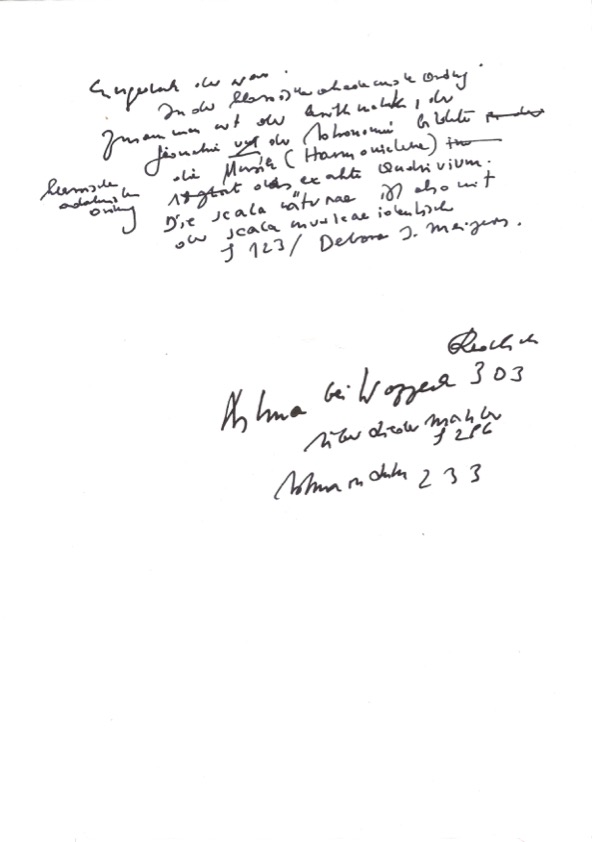

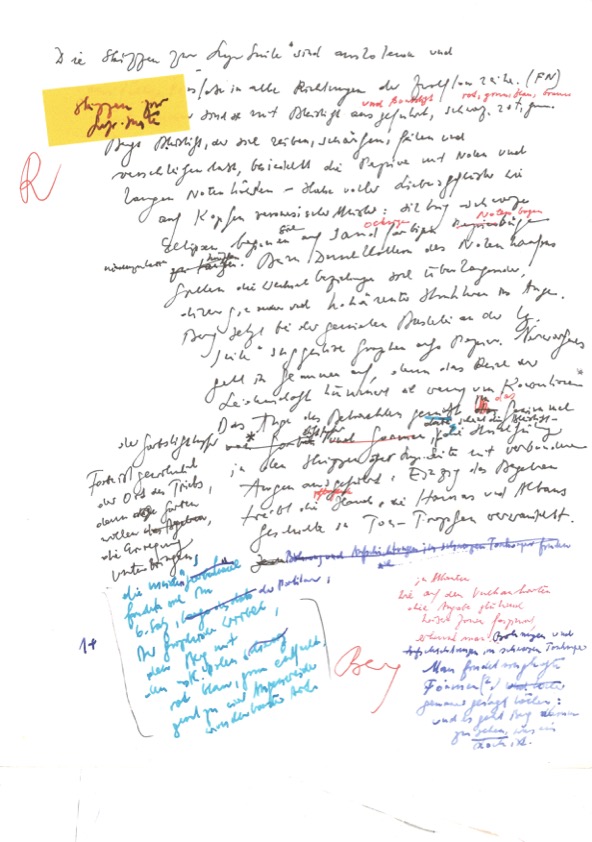

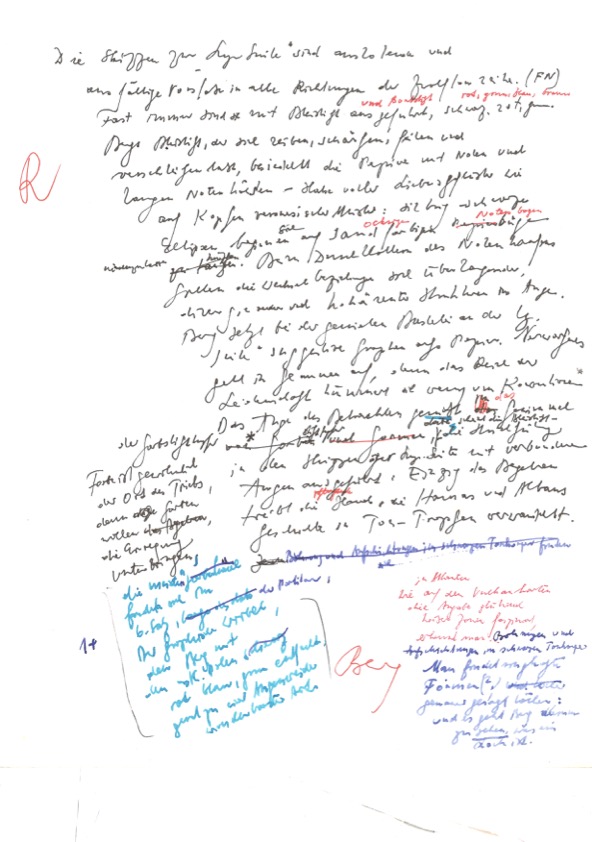

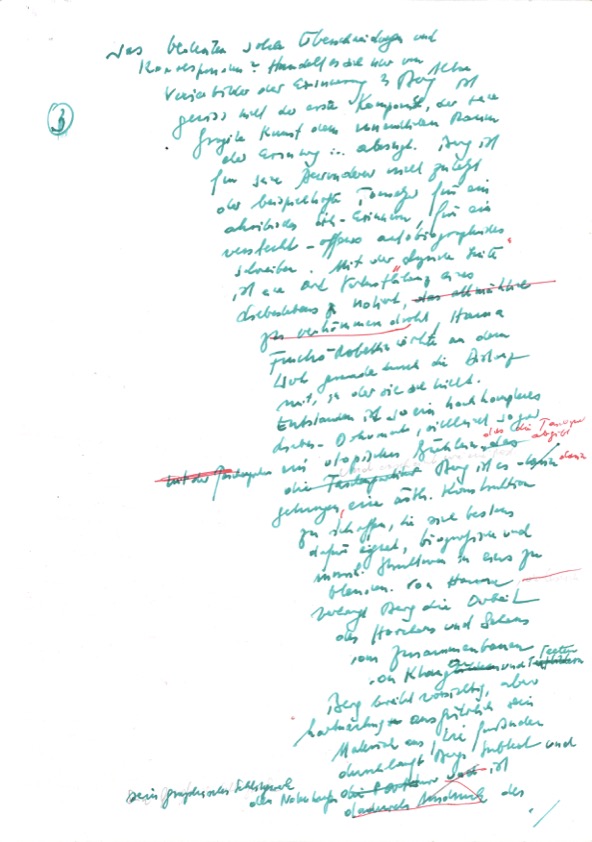

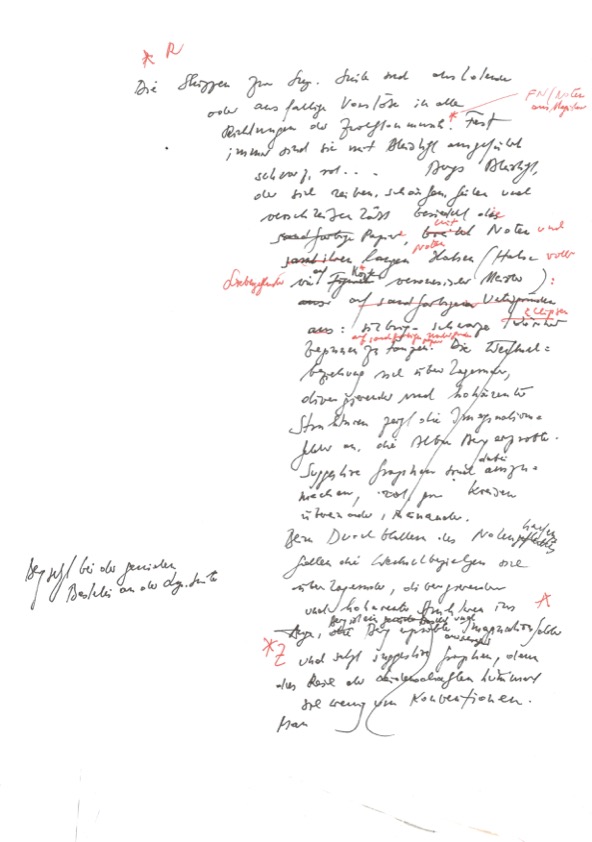

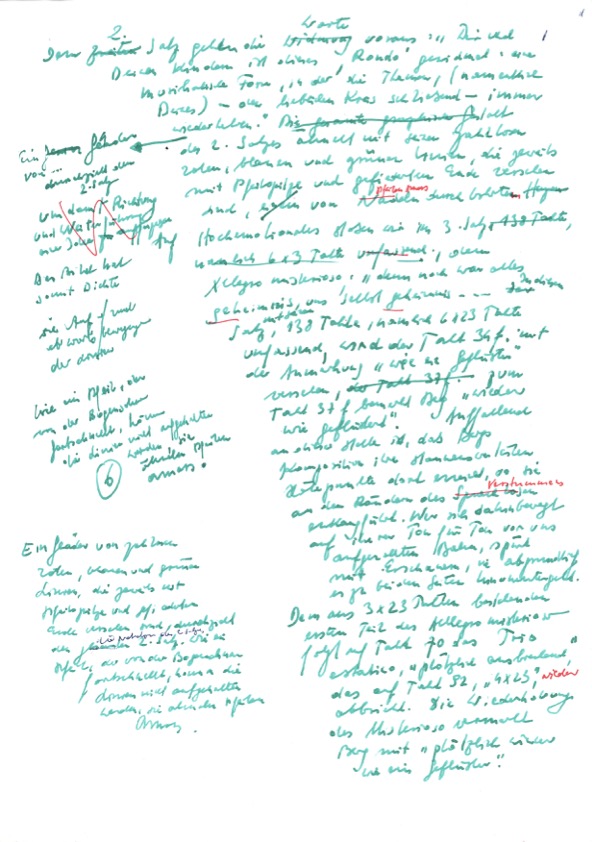

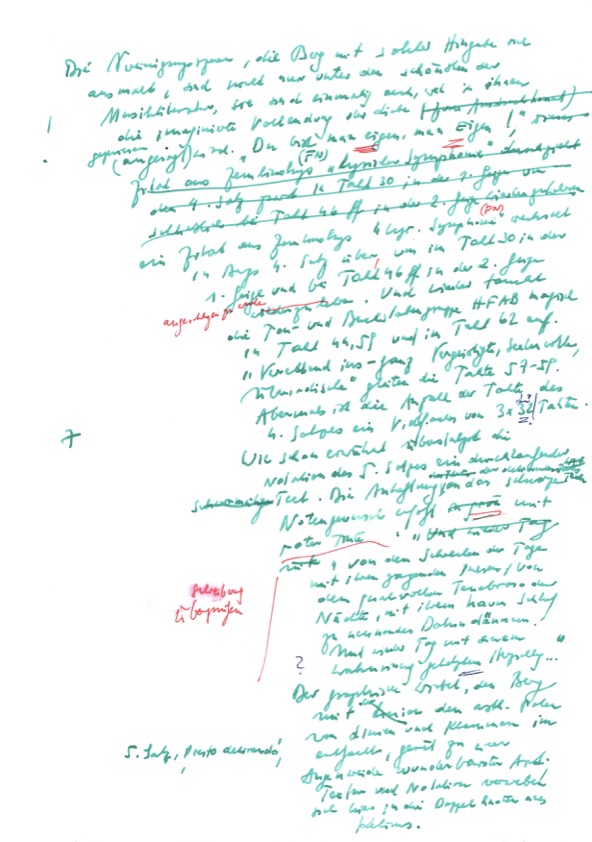

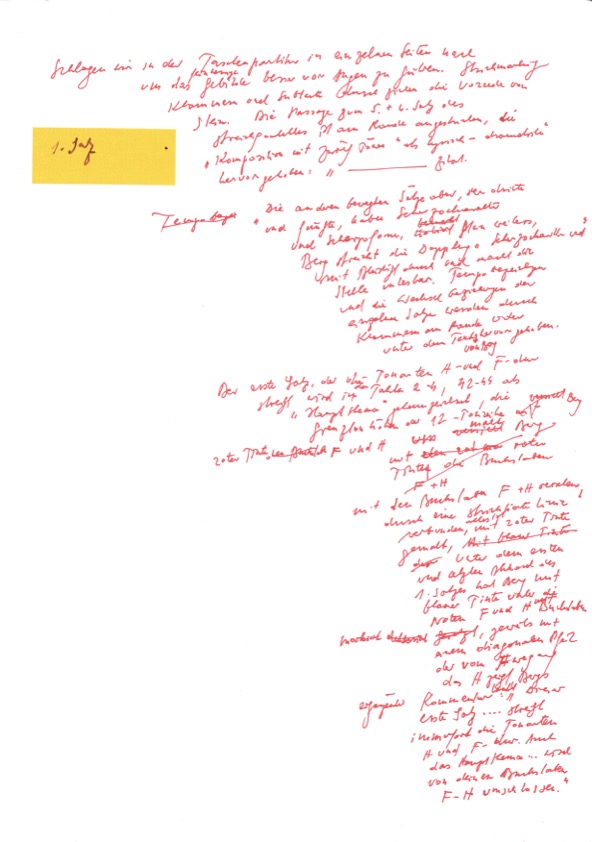

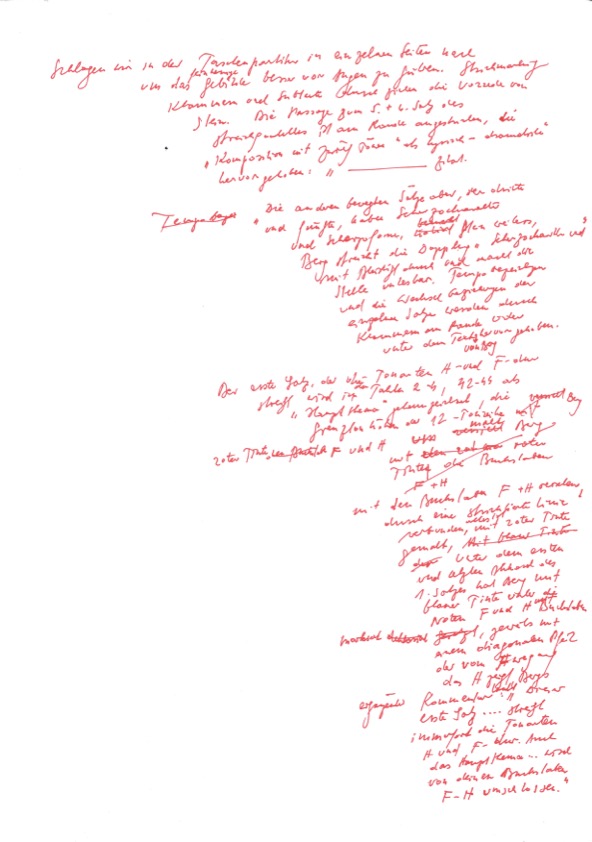

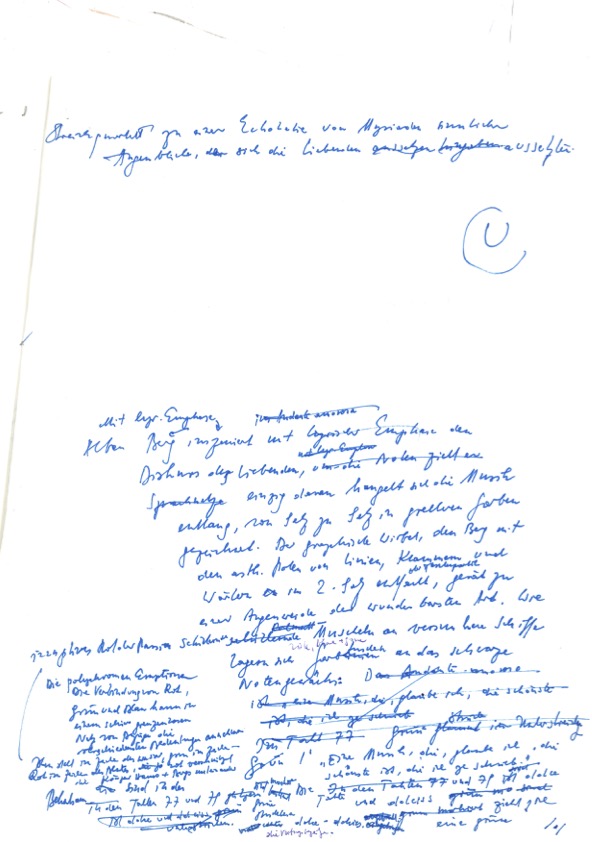

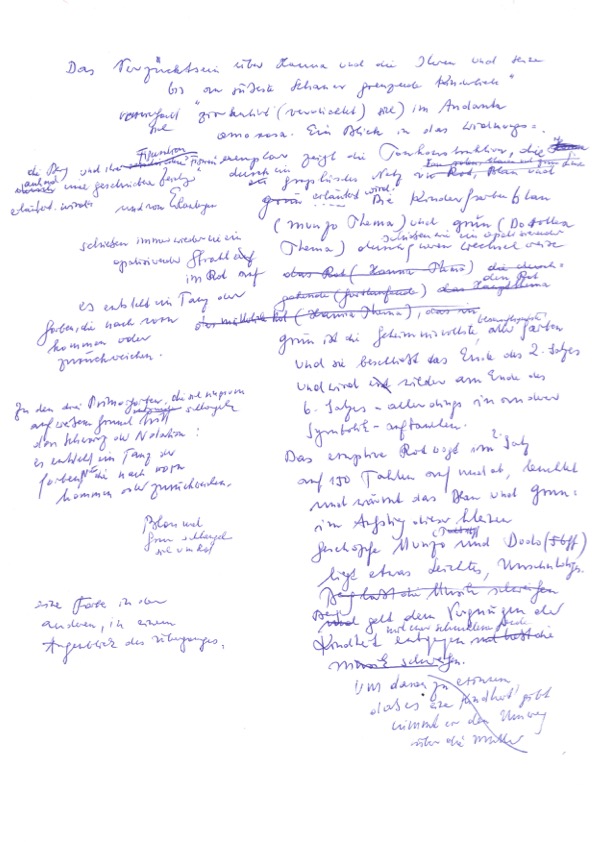

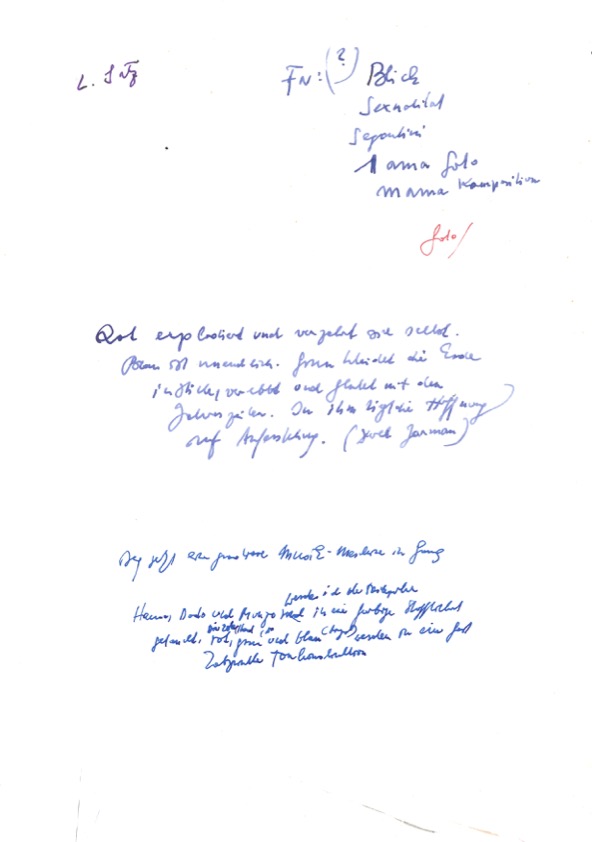

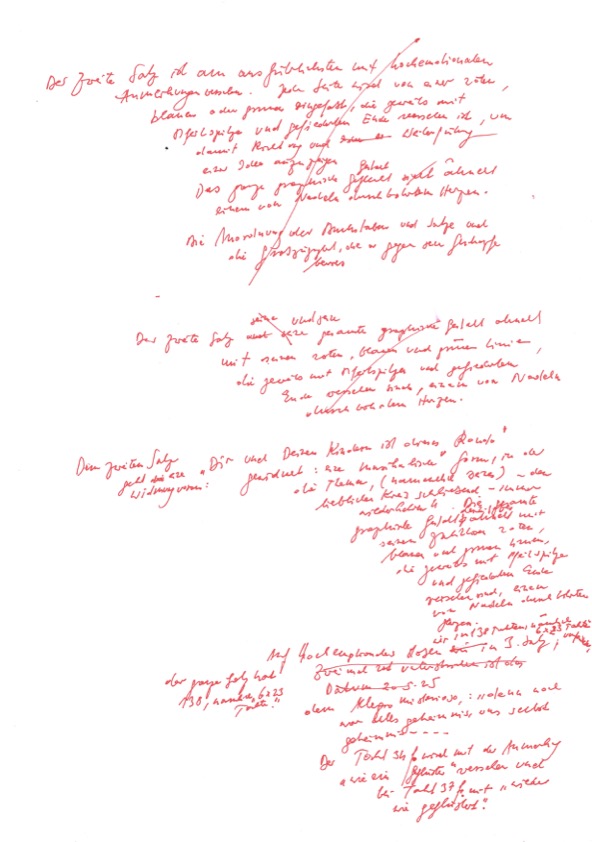

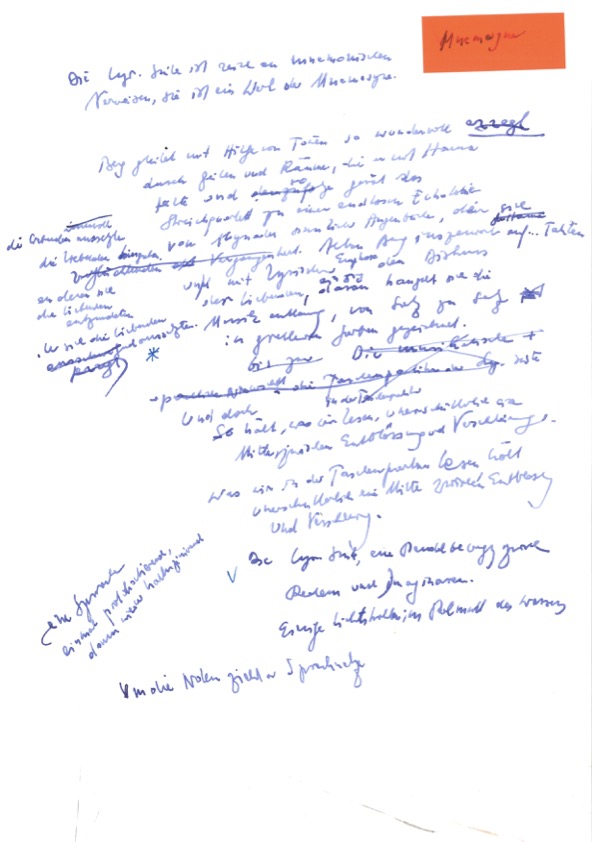

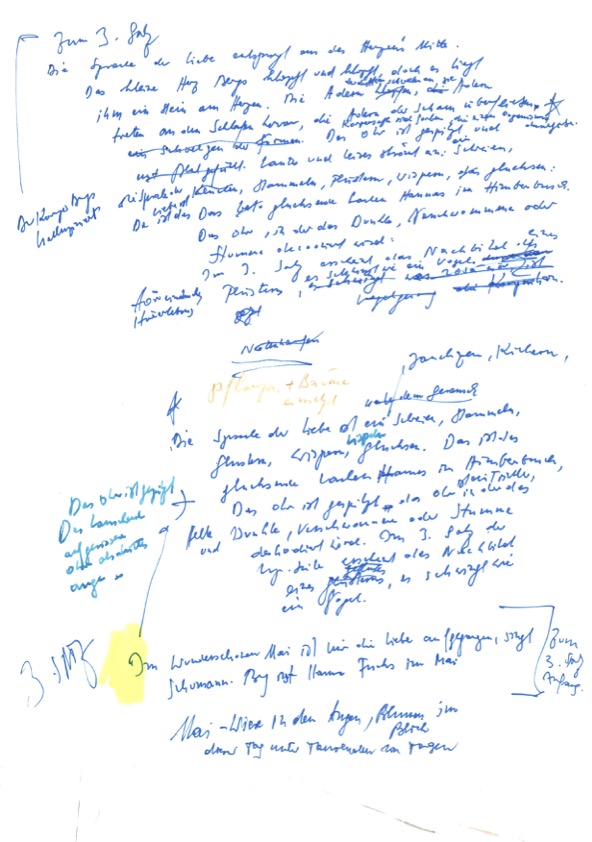

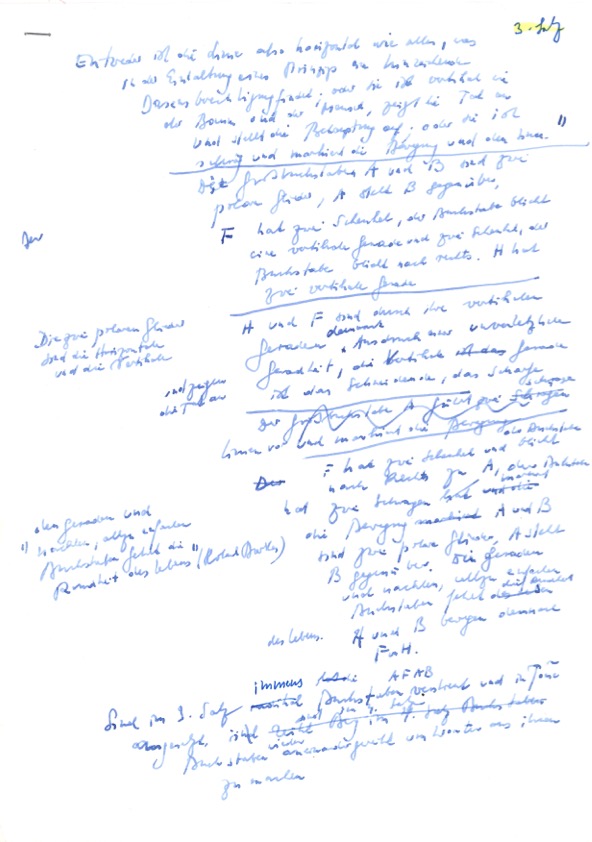

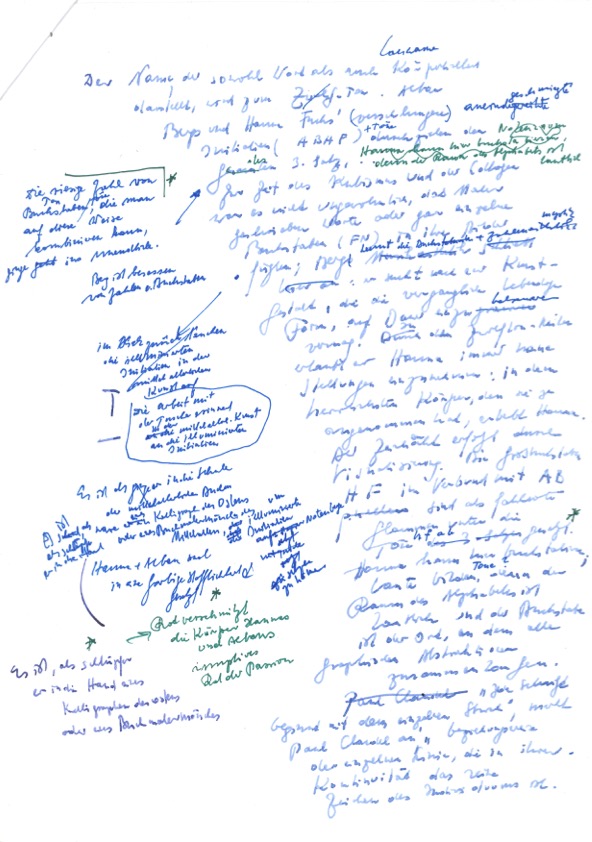

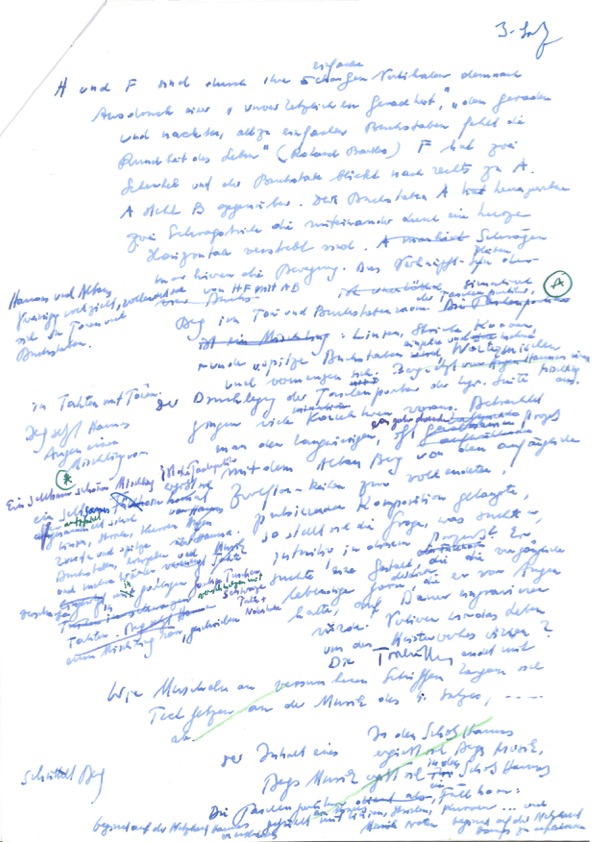

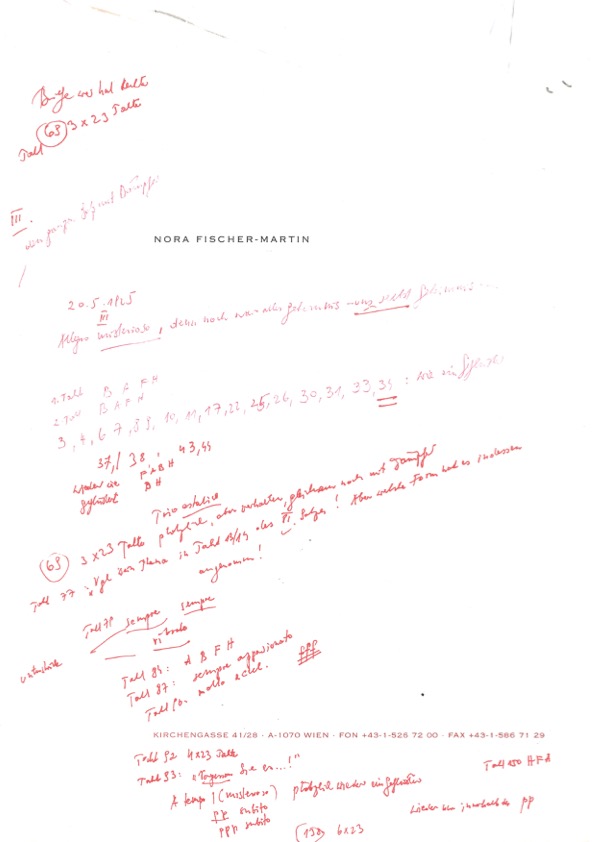

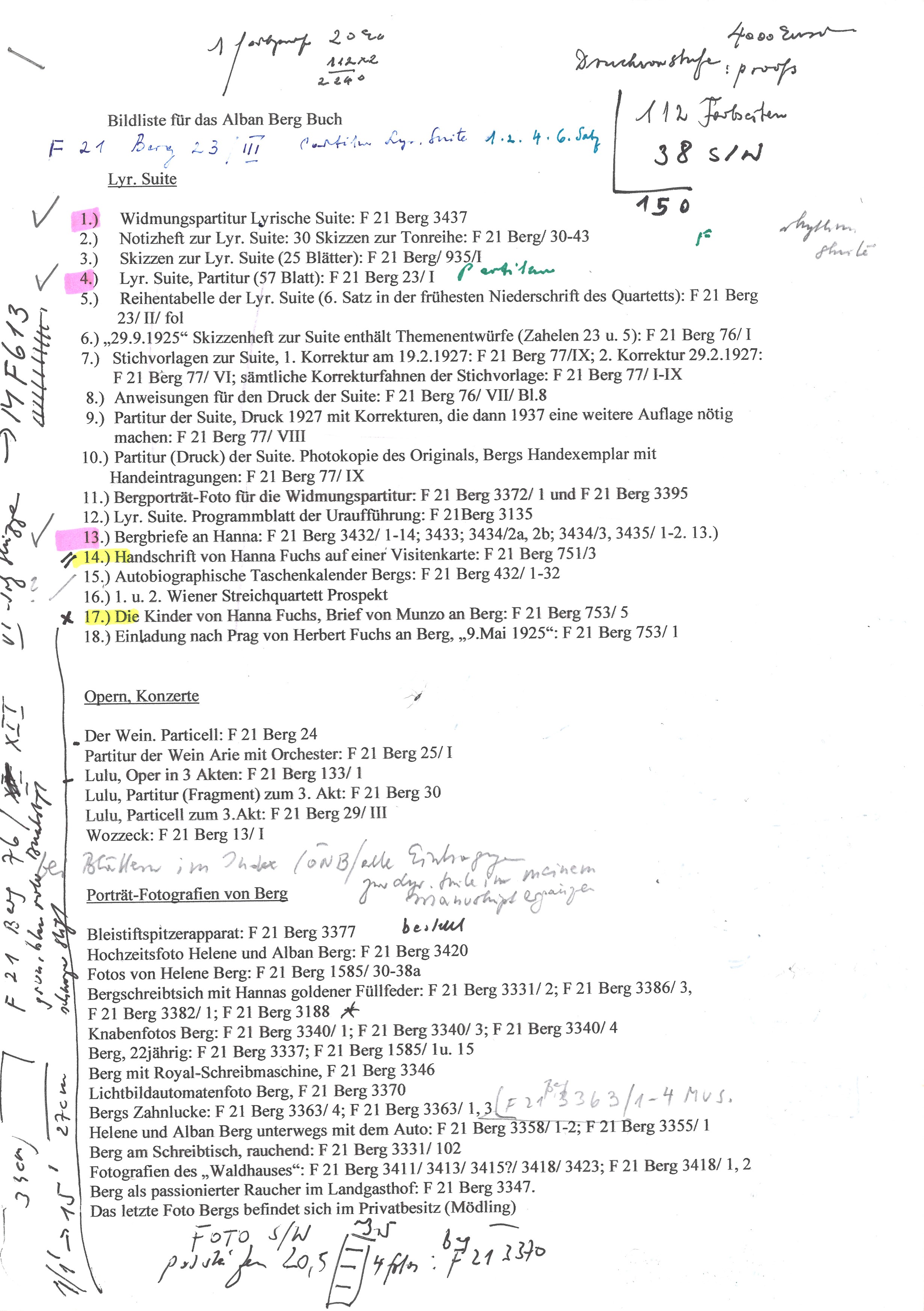

Die Widmungspartitur,[88] dieser schmale Noten-Band, dokumentiert das ,desir d'ecrire',das Begehren zu schreiben' (Roland Barthes). Aus den Abgründen des Begehrens bringt Berg ganz kleine oder große Textinseln, Buchstaben und Satzsplitter mit. Die Fläche, auf der sich Bergs Sprache entfaltet, ist die Partitur des Erstdruckes[89] (1927) der „Lyrischen Suite". Der Band besteht inklusive des Porträtfotos, der Titelseite, der Vorrede von Erwin Stein und der Widmung ,FÜR MEINE HANNA', aus [90] Seiten. Die Sorgfalt, die Berg darauf verwendet, der Geliebten die Konfiguration der ,Lyrischen Suite' zu erklären, zeigt den Eifer eines Besessenen. Berg benutzte drei verschiedene Stifte und Tinten, hauptsächlich rot, manchmal blau, und nur im II. und VI. Satz wird auch grün verwendet. Berg verfügt über die beneidenswerte Gabe des koloristischen Ausdrucks und erhebt die Taschenpartitur zum bunt schillernden Paradiesvogel. Der Band wird über weite Strecken zu einem Seherlebnis, das Geist, Emotion und ästhetische Empfindungen zu gleichen Teilen anregt. Auch in den Skizzengruppen[90] der „Lyrischen Suite" verwendete Berg stupend eine Vielzahl von Stiften und Tinten, um die verschiedenen Variationen der Ton-Reihe zu verdeutlichen.

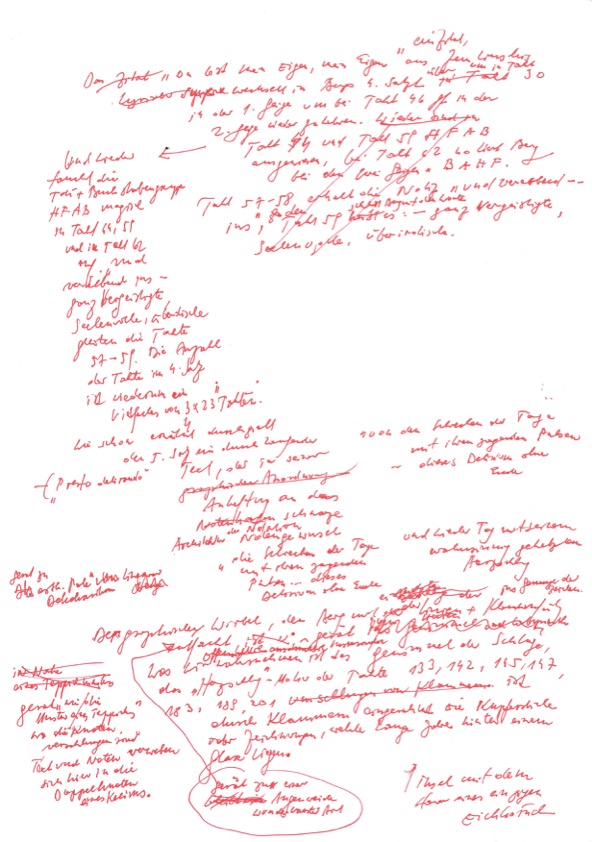

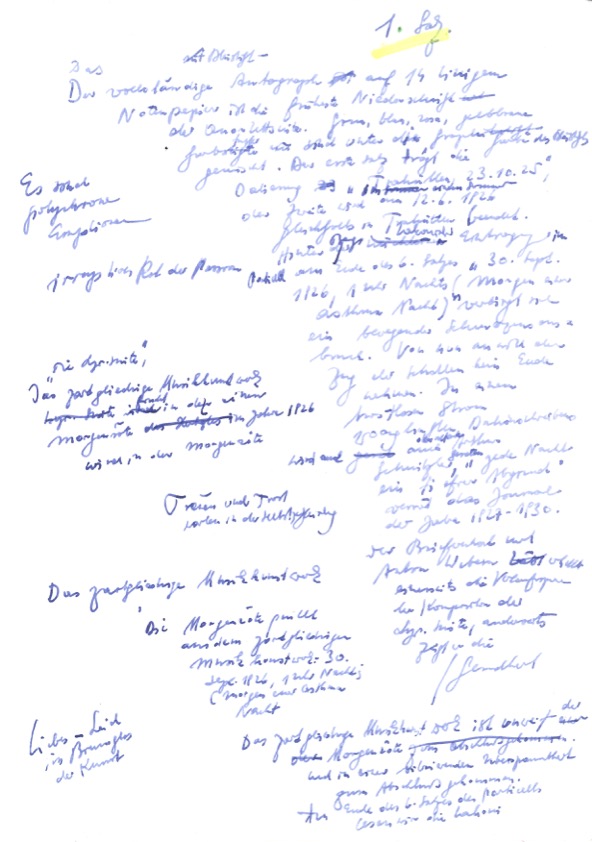

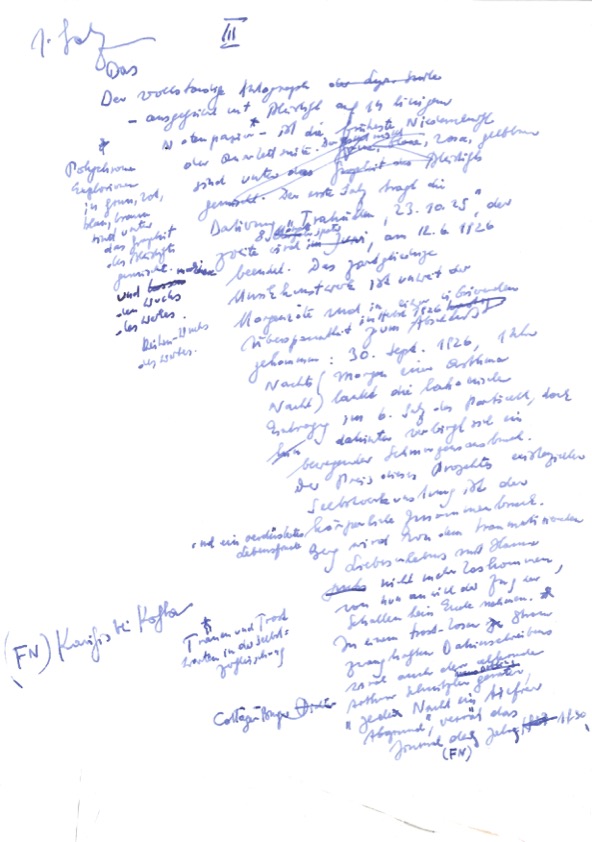

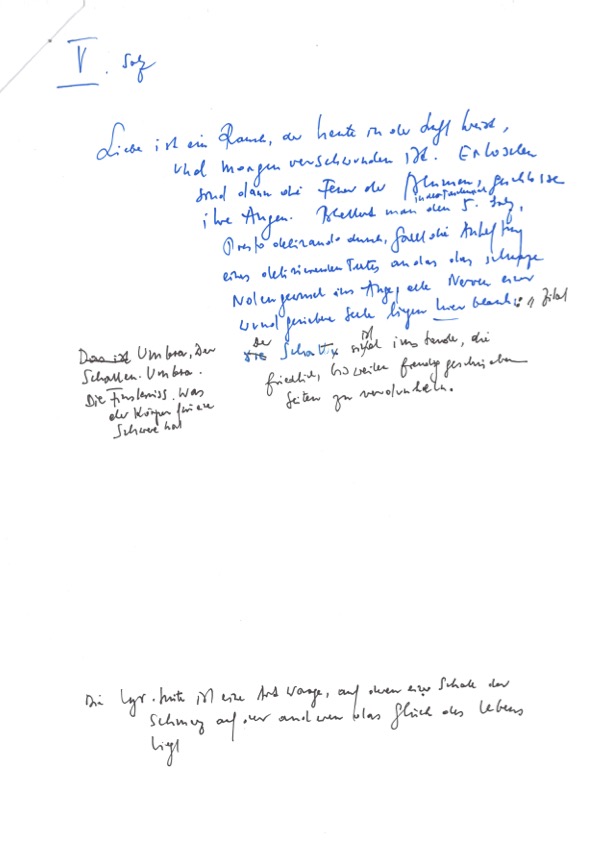

Der vollständige Autograph[91] - ausgeführt mit Bleistift auf 14-linigen Notenpapieren - ist die früheste Niederschrift der Quartettsuite. Polychrome Explosionen in grün, rot und blau sind unter das Graphit des Bleistifts gemischt und markieren den Wuchs des Zwölfton-Werkes. Rot explodiert und verzehrt sich selbst. Blau ist unendlich. Grün kleidet die Erde in Stille, verebbt und flutet mit den Jahreszeiten. In ihm liegt die Hoffnung auf Auferstehung.

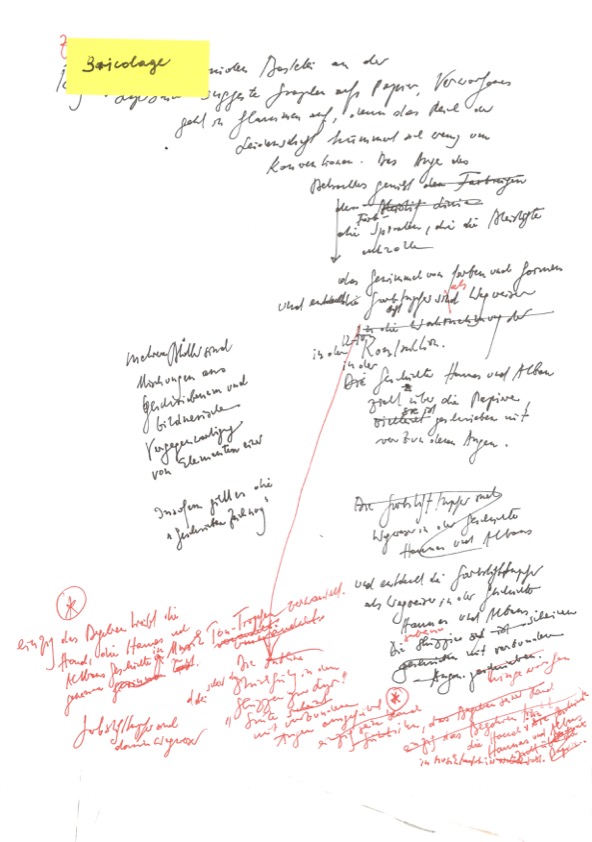

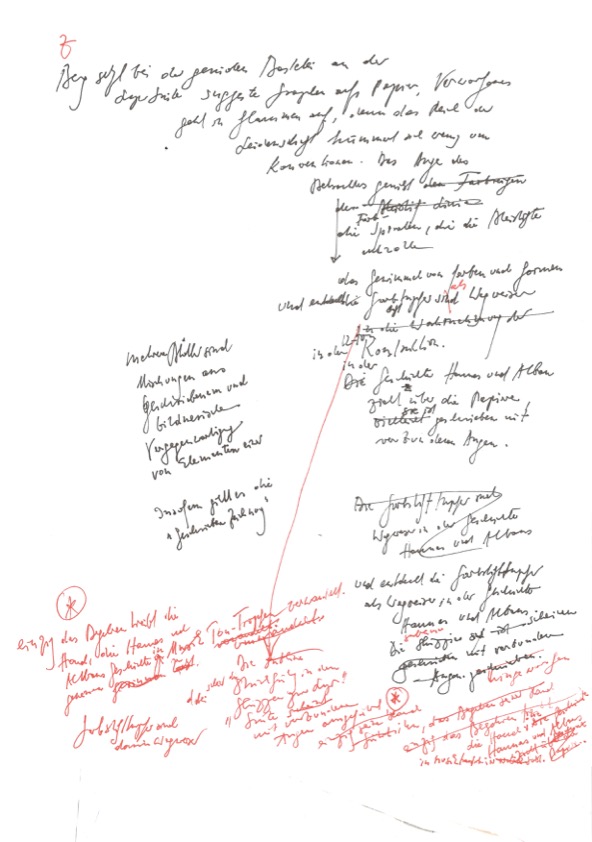

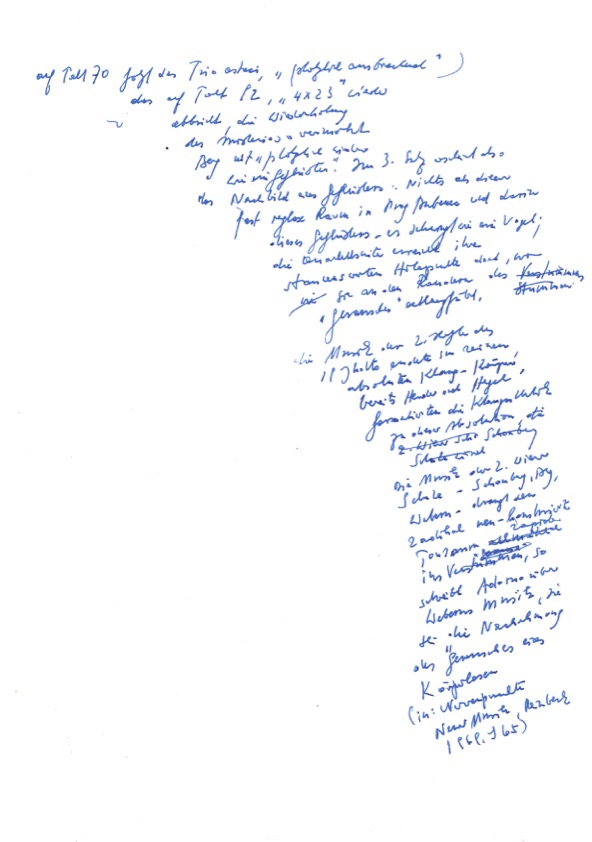

Bergs Partiturblätter der „Lyrischen Suite" sind auslotende und ausfällige Vorstöße in alle Richtungen der Zwölftonreihe.[92] Bergs Bleistift, der sich reiben, schärfen, feilen und verschleifen läßt, besiedelt die Papiere: Noten neben Noten mit langen Notenhälsen. Hälse voller Liebesgeflüster wie auf Köpfen veronesischer Meister: Silbergraue Ellipsen beginnen sich auf sandfarbigen Notenbögen niederzulassen. Beim Durchblättern des Notenhaufens fallen die Wechselbeziehungen sich überlagernder, divergierender und kohärenter Strukturen ins Auge. Berg setzt bei der genialen Bastelei an der „Lyrischen Suite"[93] suggestive Graphen aufs Papier. Verworfenes geht in Flammen auf, denn das Reich der Leidenschaft kümmert sich wenig um Konventionen. Die Strichführung scheint mit verbundenen Augen ausgeführt - einzig das Begehren treibt die Hand, die Hannas und Albans Geschichte in Ton-Tropfen verwandelt.

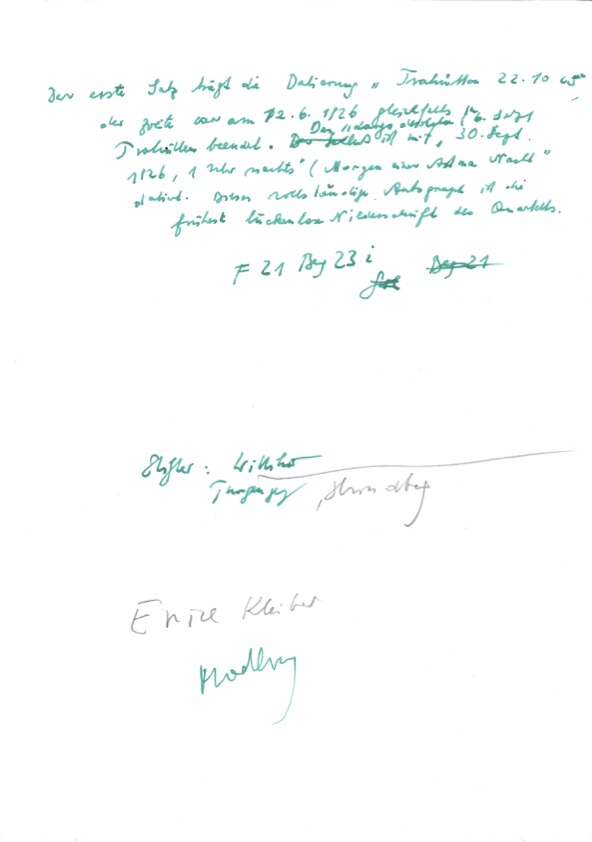

Die Lyrische Suite empfing ihre Nahrung auch aus der geographischen und kosmischen Position, in die Berg aufgebrochen war. Die Notation der Quartettsuite erfolgte in der Einsiedelei, in Trahütten[94] gelegen in 1000 m Seehöhe am Fuße der Koralpe. Den ersten Satz beendet Alban Berg im Herbst des Jahres 1925, und der Schreibtrieb wuchs über den Winter in das Sommergrün hinein - der zweite Satz ist mit 12. Juni 1926 datiert. Lehmgrün ist die Luft, als Berg Ende September 1926 den sechsten Satz des Quartettes zu Ende führt.

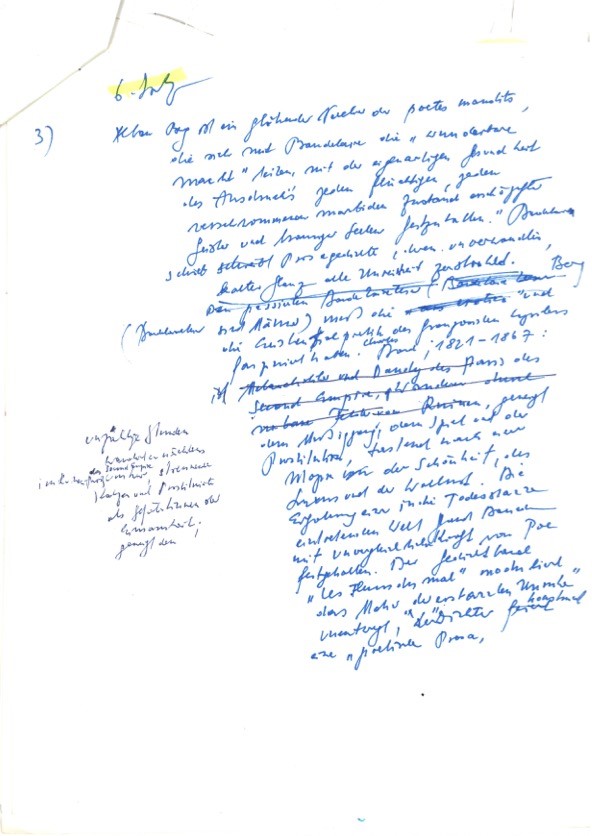

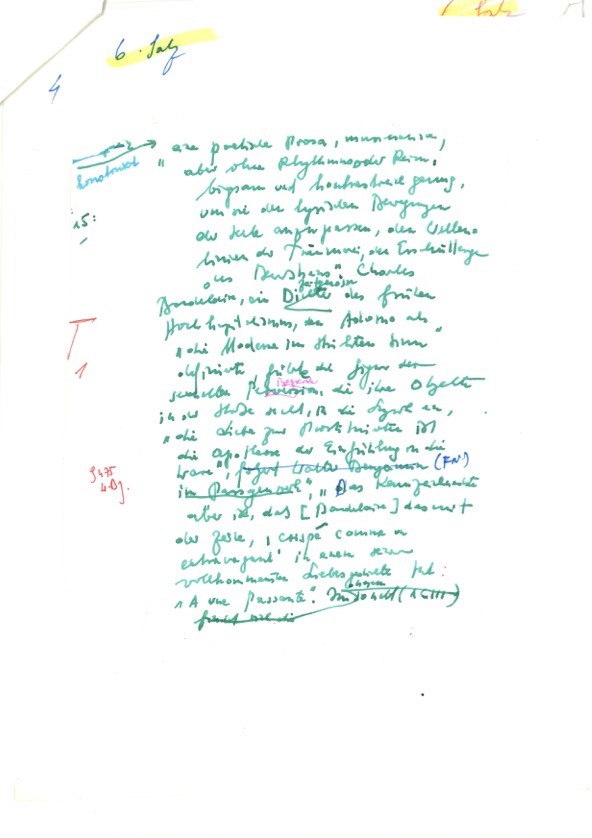

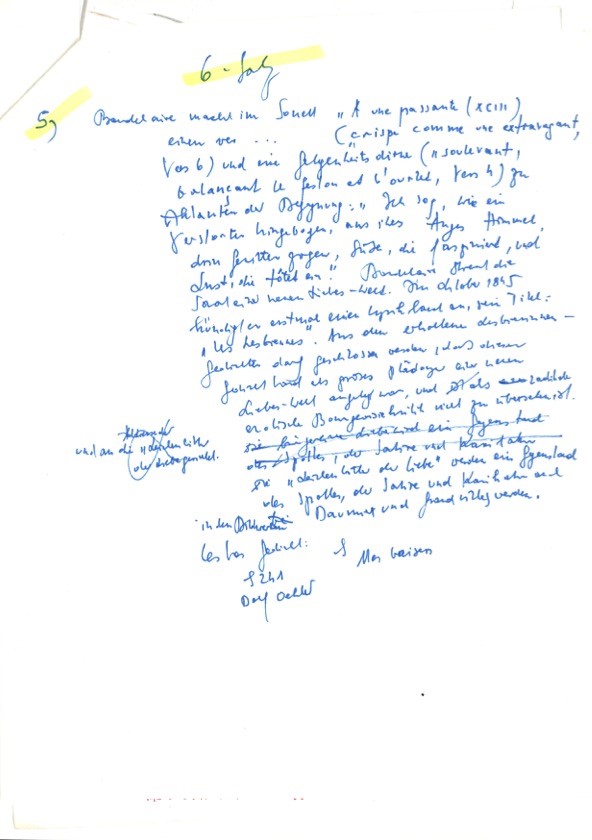

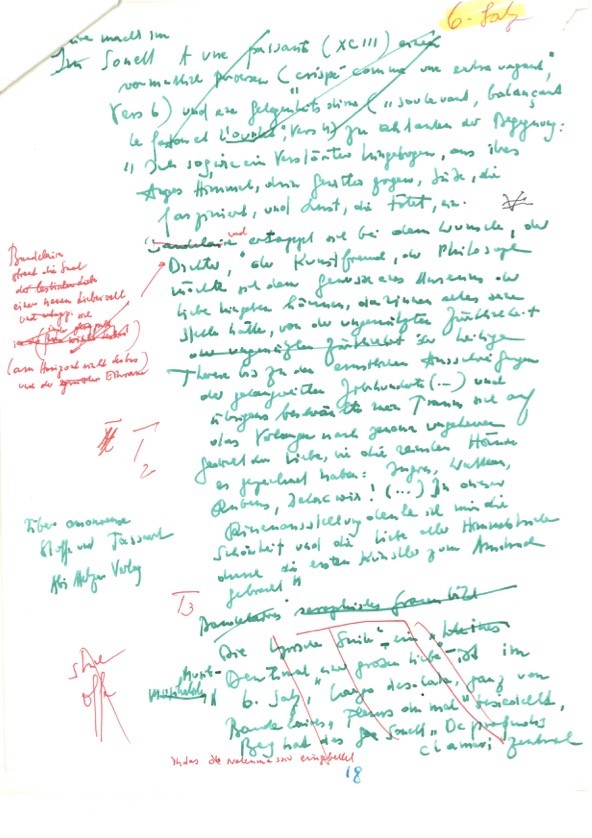

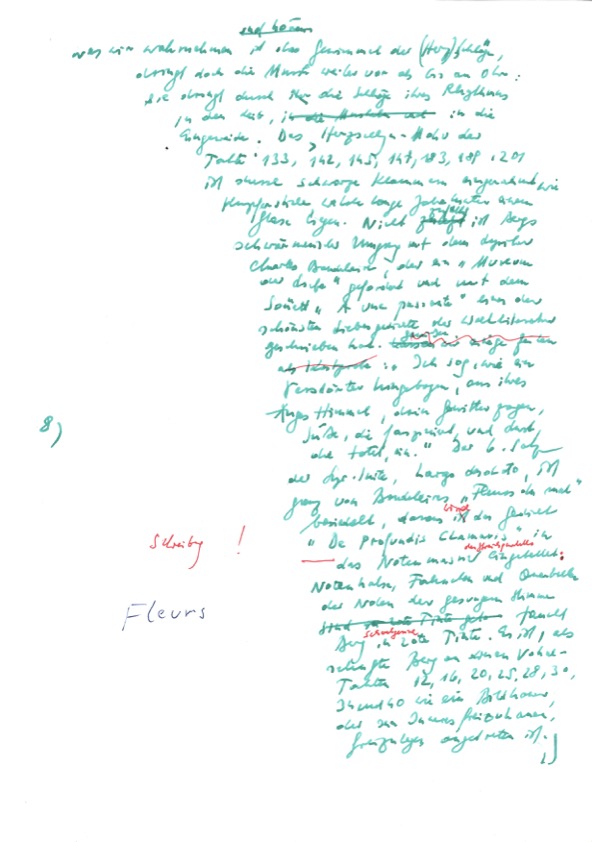

Das Auge des Betrachters genießt das Gewimmel der Farbstifttupfer im Bleistiftgebiet. Farbe[95] ist gewöhnlich der Ort des Triebs, denn Farben wollen die Erregung unterbrin gen. Wie in Atlanten auf den Vulkankarten die Angabe glühendheißer Zonen fasziniert, taucht inmitten der Wellenbewegung ein Geschmier auf. Das Auge entziffert[96] das eingeschriebene Baudelaire Gedicht „De profundis clamavi" nur allmählich. Vers und Ton: Baudelaire und Berg, der Dichter und der Musiker, sie waren wie zwei Bäche, die zusammentrafen, um einen dritten zu bilden.

Der Farbstoff, den Berg ein Jahr am Notenpapier aufgehäuft hat, das Grau-Schwarz des Bleistifts, wird mit all der Magie, die Buntstifte ausüben, immer wieder vermengt. Nahe einer Kohlezeichnung ist der 57-seitige Autograph der Partitur der „Lyrischen Suite" ein Schlingwerk; es sind nicht so sehr die Tonfolgen, die an der ästhetischen Besonderheit der Komposition imponieren, als die von der Hand Bergs hinterlassenen Graphen: Da ist ein gewisser Zug zur Kalligraphie, die auch andere Partituren auszeichnet.

Die Mine des Bleistifts entstammt der Erde, Farbe führt zu allererst nach unten, weit unter das Sichtbare. Mit all dieser Alchimie der Tiefe[97] ist der Schreibakt Bergs verknüpft.

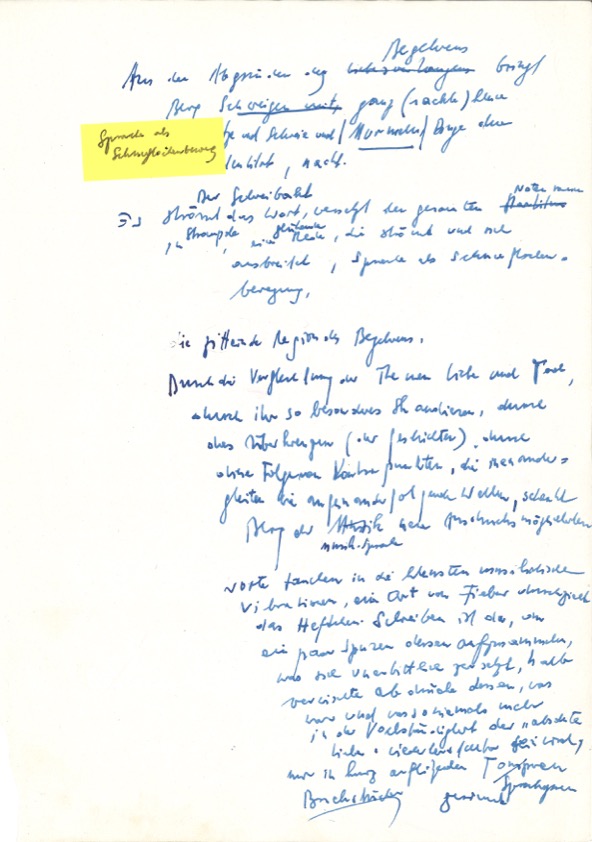

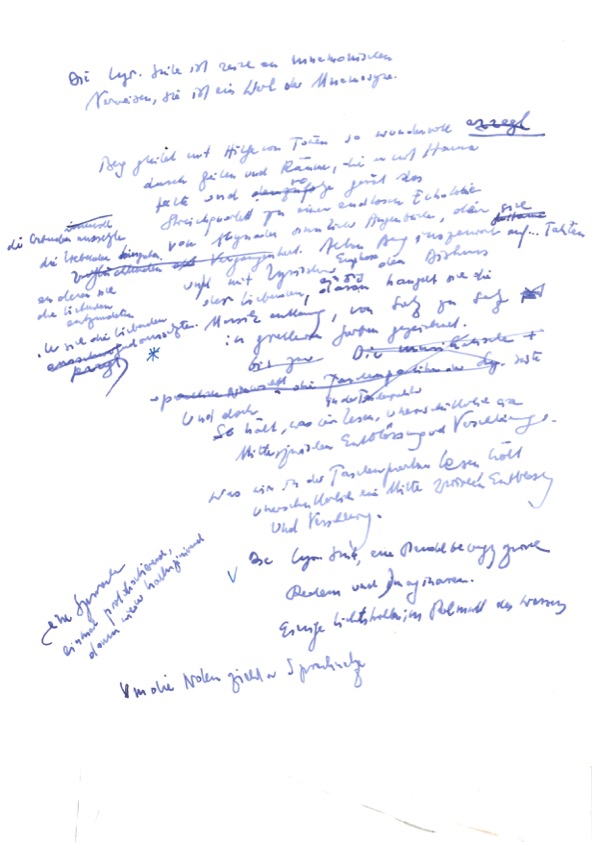

In der Widmungspartitur begibt sich Bergs Körper in den Zustand der Sprache, quasi parlando. Eine Rede, die strömt, eingeschlossen in visuelle Kontraste, damit sie aufgrund der ihr eigenen Leuchtkraft das Werk erschließt. Notizen und Partitur bilden somit eine einzigartige, gedrängte, kohärente Figur. Worte werden an die Noten direkt angeheftet oder eher noch gehen sie aus ihnen hervor, im Gleiten der Worte, die die Noten anstecken, oder einen Stoß auslösen, erreicht Schreiben eine Schneeflocken bewegung. Bergs Worte tauchen in die kleinsten musikalischen Vibrationen. Schreiben ist da, um ein paar Spuren dessen aufzusammeln, was sich unerbittlich zersetzt, halb verwischte Abdrücke dessen, was war und was so niemals mehr in der Vollständigkeit derabsoIuten Liebewiederherstellbar sein wird.

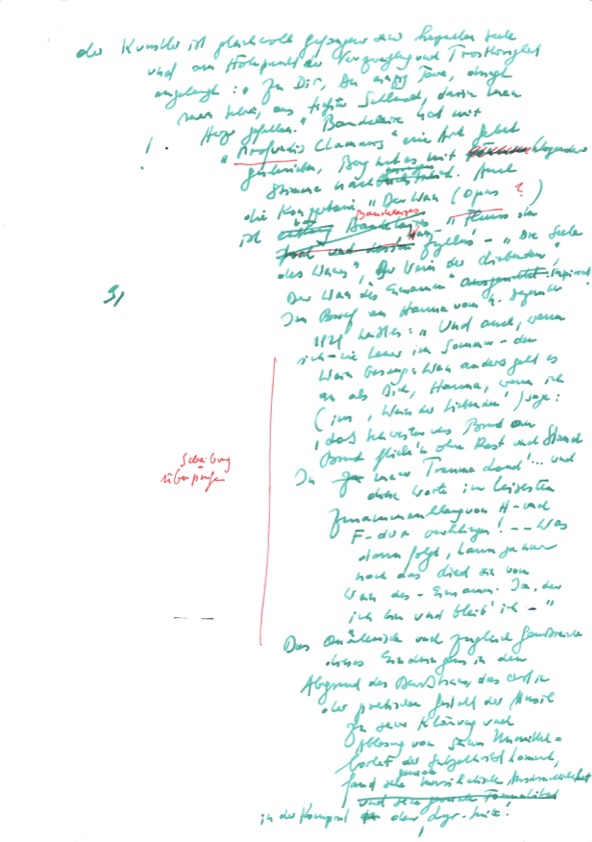

Der Band, dieses lange Gedicht des Begehrens und der Verzweiflung, tragisch und fröhlich in seinem Raunen und in seinem Murmeln, durchsetzt von Schmerz wie auf manchen Bildern von Nicolas de Stael,[98] wenn die Farben verlöschen und von unbe stimmten Abgründen angezogen zu werden scheinen. Der Künstler als exemplarisch Fallender. Eine verschlüsselte Suche nach der Liebe, wo der Körper die Hauptrolle spielt, die er anschließend der Seele zurückgibt, und wo alles sich nur im stummen Lauf der Zeichen und in diesem Zirkulieren des Begehrens erklärt, auf diese Weise eine wahrhaftige Metaphysik der Liebe begründet. Bergs polyphoner Text, in feingliedriger Schrift verfaßt, läßt sich als eine Vielzahl von Subtexten lesen, die sich gleichsam über die musikalische Textur stülpen; der Einsatz der Farbtinten wirkt melodiös, die graphischen Pole haben die Länge und den Elan der Linie und lassen die thematischen Netze und Obsessionen besser modellieren.

Wie ein Stoffgewebe aus Ketten- und Einschlagfäden besteht, so besteht die Wid mungspartitur aus horizontalen und vertikalen Linien; vermengt mit verbalen Flecken und Adern, so daß alles zusammengehört und einem weichen Gewebe gleicht, bei dem alle Fäden an ihrem Platz sind wie bei feiner Seide. Die Farbtusche ist ein Fluß durch Schwarz-Weiß und für Stimmung und Atmosphäre geeignet, auch hinterläßt sie eine mildernde Wirkung des Gedruckten. Wenn die Feder das Papier berührt, gibt es nur noch Unterschiede des Druckes, der Geschwindigkeit, des Winkels und der Richtung. Beim Schreiben wird die Feder vom Daumen und von den Fingern gelenkt, die Schreib bewegung hängt von der Tusche und ihrer dünnen, dicken oder verhältnismäßig feuchten Beschaffenheit und von der Art der Papieroberfläche ab. Somit ist es das Zusammentreffen zweier verschiedenartiger Faktoren, das die Schnelligkeit und Flüssig keit der Bewegung bestimmt oder ihr genaues Gegenteil. Zwischen Schrifttext und musikalischem Text entsteht eine optische wie akustische Brechung, die vielfache Echoeffekte und damit ein textiles Geflecht erzeugt. Die Sprache ist einer Syntax unterworfen, die Töne mathematischen Zusammenhängen, die Farben chromatischen Zusammensetzungen. Denn die Kunst ist ja nichts anderes als das Ausnützen der Stofflichkeit der Mittel, um Ausdruck herauszuholen.

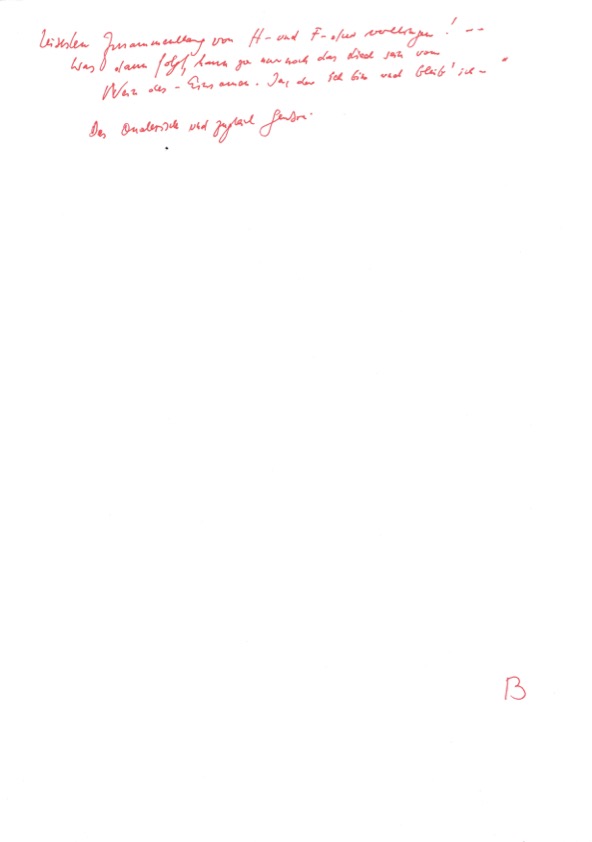

Wenn Berg aus freien Stücken gesagt hat, daß es etwas Geheimes (und von der Forschung lange Ungedeutetes) in der Partitur gäbe, so waren es die Initialen der Namen Hanna Fuchs (H + F) und Alban Berg (A + B), um die die Lyrische Suite in den Haupttönen zentrifugal kreist. Es galt, ,,in dieser Musik immer wieder unsere Buchstaben H, F und A, B hineinzugeheimnissen; jeden Satz und Satzteil in Beziehung zu unseren Zahlen 10 + 23 zu bringen. Ich habe dies und vieles andere Beziehungsvolle für Dich (für die allein - trotz anstähender (sic) offizieller Widmung - ja jede Note dieses Werks geschrieben ist) in diese Partitur hineingeschrieben. Möge sie so ein kleines Denkmal sein einer großen Liebe".[99] Behutsam beginnt Berg die Lektüre der „Lyrischen Suite" anzuleiten, um die tiefer liegenden, verborgenen thematischen Netze zu erhellen. Mit der Anstiftung zur Lektüre muß Hannas Enthusiasmus entfacht werden, ohne den die Kunst nichts wert ist. Nicht in erster, naiver schneller Lektüre, sondern nur in innehaltender kann Hanna die Tonfolge des Werkes studieren, um die Polyphonie zu durchschauen. Lesen reizt zum Vor und Zurücktasten, zum Auffalten der Mehrdimen sionalität, der Zeichenhaftigkeit von Sprache und Musik. Derart ist tendenziell in der Lektüre eine Punktualität der Vertiefungen angelegt.

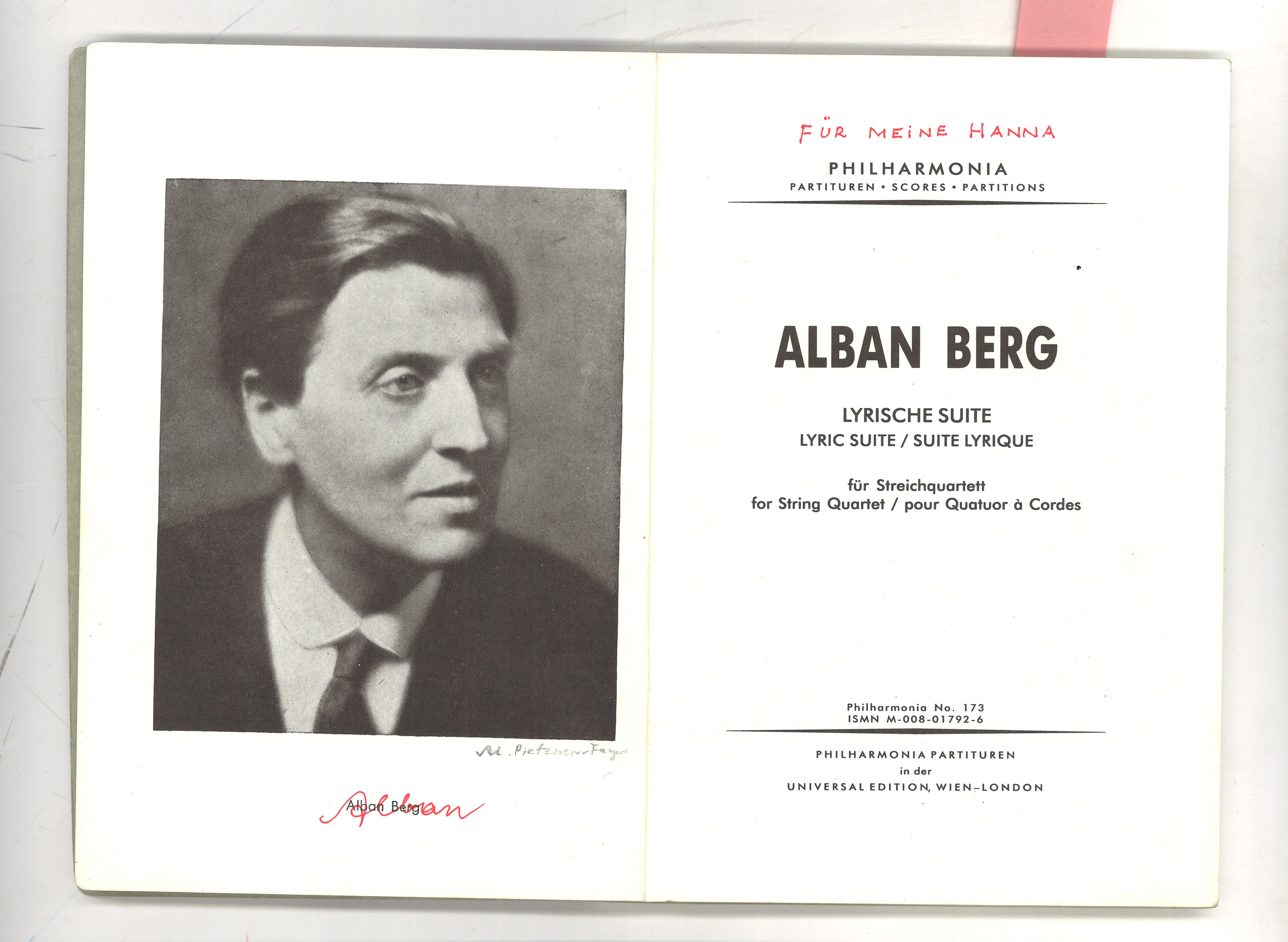

Auch der eigene Körper - der unentwegt zwischen Schwingungen der Lust und des Schmerzes schwankt - wird ausgelotet. Eine Beziehung zu dem Es seines Körpers wählt Berg mit dem Porträtfoto, den gedruckten Namen in der Widmungspartitur überdeckend, schrieb Berg mit roter Tinte „Alban". Gegenüber dem Foto, auf der Titelseite setzt er oben die Widmung „FÜR MEINE HANNA" - jeder Buchstabe ist hier ein kleines Wesen, das graphische Spiel der Buchstaben - ausgestreut im Partiturraum - kann beginnen.

Für die Taschenpartitur benötigt Berg ein Foto, aber nicht irgendeines, sondern ein ganz ideales.[100] In einem verbliebenen, umfangreichen Fotokonvolut[101] findet sich dieses Foto, das er am meisten geschätzt haben muß, und das er als Stichvorlage für die Taschenpartitur herangezogen hatte, damit dieses Hannas Auge stimulieren könne.

Jede individuelle Geschichte wird durch ihre photographische Geschichte verdoppelt. Man erkennt auf Fotos das Größerwerden des Körpers. Von Kinderphotos [102] bis zu einem Photo in unmittelbarer Nähe knapp vor seinem Tod[103] im Jahre 1935 spannt sich der Bogen der Berg-Portraits.

Berg war ein begehrtes Objekt von Photographen.[104] Die Beschlagnahme des Körpers durch die Kunst-Fotographie passiert in monochromen Farben. Die Aufnahmen - zumeist in der Wohnung, Wien XIII., Trauttmansdorffgasse 27[105]oder auf den Land sitzen ausgeführt - sind einerseits durch die Suche der photographischen Vollendung der Position gekennzeichnet, andererseits dokumentieren sie das Momentane in der Haltung des Portraitierten und die Physiognomie der anwesenden Gegenstände der Zeit. Dem meist Sitzenden dienen Fauteuille, Schreibtisch und das Bösendorfer Klavier als Stützfläche. Ins Auge fallen der Bleistiftspitzerapparat und die mondäne Füllfeder Hannas.

Bemerkenswert sind die extravaganten Mäntel[106] und Anzüge[107] Bergs, die perlweißen Hemden, die Stecktüchlein,[108] der straffe Kravattenknoten, die Verschlaufungen der Fliege.[109] Das Haar ist gescheitelt, manchmal schmückt den Schüchternen eine dunkle Hornbrille. Manche Fotos decken auch bestimmte intime Stellen des Körpers auf: Da ist die unverkennbare Luke zwischen den Schneidezähnen.[110] Immer wieder fällt die brennende Zigarette auf, die zwischen den Fingern oder auch im Mund balanciert wird. Betont eine Vielzahl der Fotos in rotbraun und gelbgrau die melancholische Eleganz des Komponisten, so geben die spontanen Stimmungsfotos in schwarz-weiß Alltagsbilder wieder. Fasziniert bestaunt man die Schnappschüsse vom Leben auf dem lande. Es war die Zeit der Sommerfrische, in der sich die Elite während der heißen Sommer monate in ein großzügiges, schattiges Landhaus[111] zurückzog. Speck, Gans mit Rot kraut, Zeller mit Sauce hollandaise, Erdäpfelpürree und Milchrahmstrudel waren die Gaumenfreuden, die das Land bescherte. Berg entwickelte über die Jahre eine intensive Beziehung zu den Landschaften Kärntens und der Steiermark, alles tönende und farbige der Natur wirkte ganz direkt auf ihn ein. Für die Präzisionsbesessenheit waren Zurückgezogenheit und Stille nachgerade lebenswichtig. Auf seinen Wanderungen[112] streift er Blütentrauben und erinnert sich an die ätherischen Festen der Alpen bei Giovanni Segantini,[113] dessen Aufzeichnungen den jungen Komponisten beflügelten, betonen sie doch die metaphorischen Verbindungen von Blüten[114] und Liebe.

Blüten und Pflanzen versetzten Alban Berg immer wieder in Taumel und Wollust, im Duft der Hyazinthen wird sein Herz am Ostersonntag 1923 schnell trunken: ,,(... ) Im Zimmer stand ein Riesen-Blumenkorb mit ca. 20-30 der herrlichsten Hyazinthen. (... ) Für mich war dieser Korb ein Labsal. Du ahnst nicht, wie es in dem Zimmer roch. Ich liebe diese Blumen so ungemein. Vielleicht, weil es die ersten richtigen Blumen sind, die das Frühjahr bringt."[115] In Träumen erblickt er „langgestreckt wellige Almwiesen mit dunkelblauen Vergißmeinnicht und schwarzen Kohlröschen und brennend roten Alpenrosen und Felsenabhängen mit grauen, zersplitterten Baumruinen und schwarzem Alpensalamander in weißem Geröll und Rudeln von Schneehühnern unter verkrüppelten Zwergkiefern. (... )"[116]

Wie Claude Monet seinen Seerosen-Teichen[117] nicht widerstehen konnte, wird Alban Berg in den letzten, einsamen Lebensjahren im „Waldhaus" in Auen am Wörther-See die Begierden eines Alpen-Gärtners entfalten. Und da gibt es noch einen Blumentraum, der die Neigung von Bergs Körper an der homoerotischen[118] Lust verrät. Ein Liebespaar ist auf einem blumenbestreuten Pfad unterwegs zu einem „Luftschiff", das „weit in den Himmel hinauf- ins Unendliche" stieg: ,,Heute nacht hatt' ich einen schönen Traum!! Ich besaß einen herrlich schönen, riesengroßen Hund, der aber so gefürchtet war, daß niemand sich an ihn herantraute; seine Augen hatten etwas so Rätselhaftes, sein Blick war so menschlich magnetisch, daß ich mich ganz in diesen Blick verliebte! Einst, als ich wieder allein mit ihm war und sich alle anderen Mitmenschen entfernt hatten, verwandelte sich dieser Hund in einen berückend liebreizenden Jüngling, der mich voll Zärtlichkeit umschlang und aufforderte, ihm zu folgen. So schritten wir denn, ver schlungen, er in göttlicher Nacktheit, ich in weitwallender, schwarzer Gewandung, den Menschen entgegen, die uns früher geflohen waren und die uns jetzt voll Freude und Begeisterung erwarteten. Als wir ihnen nahten, begannen sie zu jubeln und schwangen Palmenwedel und wiesen uns einen Weg, der sich blumenbestreut vor unseren Augen öffnete: Da kamen wir, am Ziele angelangt, dicht an eine Gondel, die wir bestiegen und die sich unter lautloser Stille zu heben begann. Wir waren in einem Luftschiff, das immer höher und höher stieg, über der Stadt noch einige Kreise beschrieb und dann sich zu entfernen begann, weit in den Himmel hinauf - - ins Unbegrenzte, Unendliche - - Undefinierbare! - - - ."[119]

Daß der Wunsch fliegen zu können, im Traum nichts anderes bedeutet als die Sehn sucht, geschlechtlicher Leistungen fähig zu sein, zeigte Freud auf. Es ist dies ein früh infantiler Wunsch.

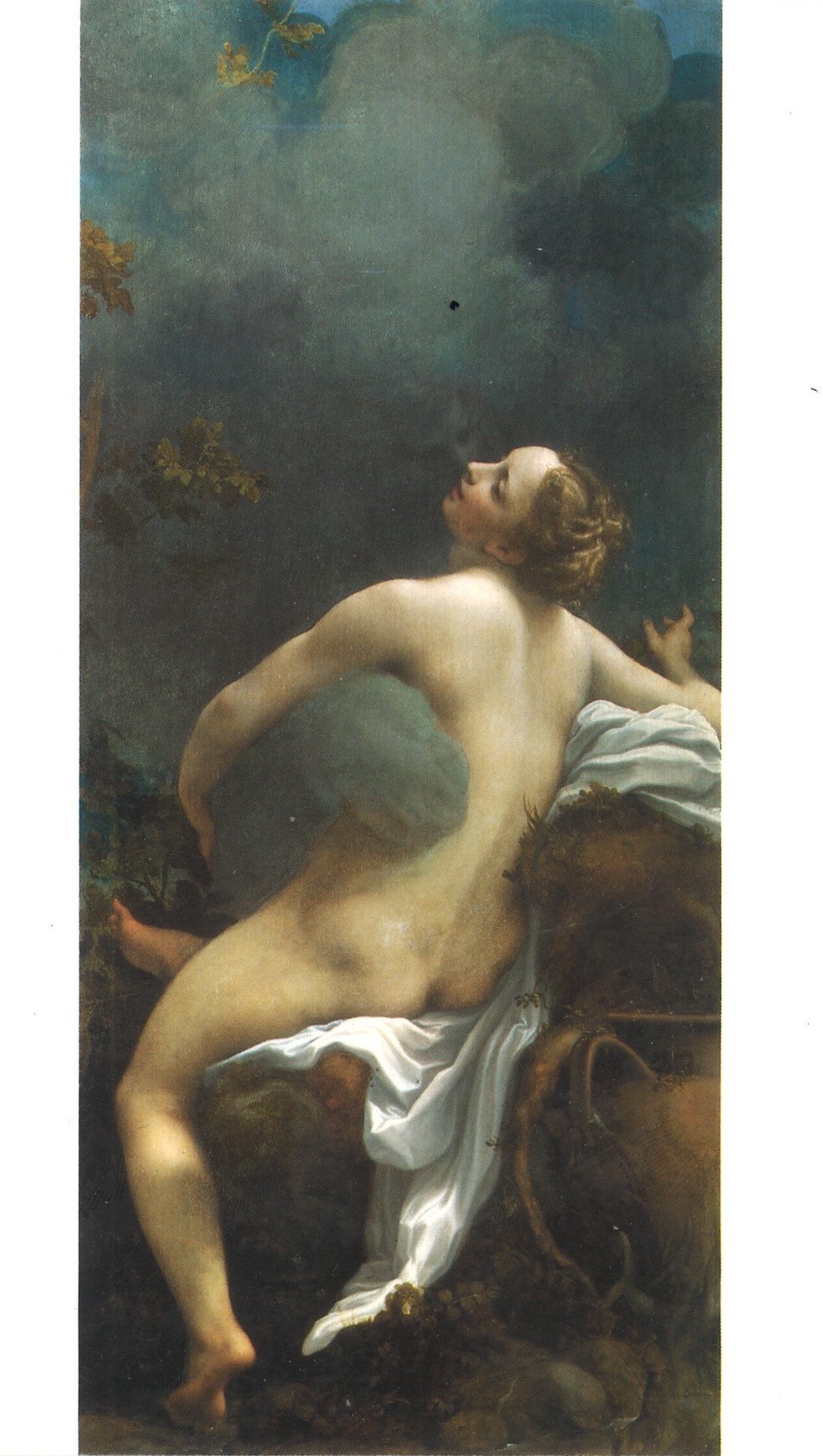

Alban Bergs Lust am Verführen und Entführtwerden, teilte auch Thomas Mann, denn der Garten der Lüste kennt keine Grenzen. Die knabenbegehrende Glut befällt Gustav Aschenbach in Manns Erzählung „Der Tod in Venedig"[120] (1911). Die Liebe des Schriftstellers zu dem „bleichen und lieblichen" Tadzio wird in Choleralüften am Meer der Lagunenstadt ein tödliches Ende finden. Luchino Viscontis große filmische Komposition der Novelle „Morte a Venezia"[121] (,,Tod in Venedig", 1970) zitiert das Adagietto von Gustav Mahlers 5. Symphonie und mit dem Lied für Alt und Orchester aus der 3. Symphonie,[4]. Satz, ließ Visconti die Ephebophilie ausklingen. Das Meer wird zu Sterbelandschaft Gustav Aschenbachs werden, ,,er saß dort, sein Kopf brannte, sein Körper war mit klebrigem Schweiß bedeckt: Tadzio ging schräg hinunter zum Wasser. Er war barfuß und trug seinen gestreiften Leinenanzug mit roter Schleife (... ) Vom Festlande geschieden durch breite Wasser (... )wandelte er, eine höchst abgesonderte und verbindungslose Erscheinung, mit flatterndem Haar dort draußen im Meere, im Winde, vorm Nebelhaft-Grenzenlosen. Abermals blieb er zur Ausschau stehen. Und plötzlich, wie unter einer Erinnerung, einem Impuls, wandte er den Oberkörper, eine Hand in der Hüfte, in schöner Drehung aus seiner Grundpositur und blickte über die Schulter zum Ufer. Der Schauende dort saß wie er einst gesessen, als zuerst, von jener Schwelle zurückgesandt, dieser dämmergraue Blick dem seinen begegnet war. Sein Haupt war an der Lehne des Stuhles langsam der Bewegung des draußen Schreitenden gefolgt; nun hob es sich, gleichsam dem Blicke entgegen, und sank auf die Brust, so daß seine Augen von unten sahen, indes sein Antlitz dem schlaffen, innig versunkenem Ausdruck tiefen Schlummers zeigte. Ihm war aber, als ob der bleiche und liebliche Psychagog dort draußen ihm lächle, ihm winke; als ob er, die Hand aus der Hüfte lösend, hinausdeute, voranschwebe ins Verheißungsvoll-Ungeheure. Und wie so oft machte er sich auf, ihm zu folgen. Minuten vergingen, bis man dem seitlich im Stuhle Hinabgesunkenen zur Hilfe eilte. Man brachte ihn auf sein Zimmer. Und noch desselben Tages empfing eine respektvoll erschütterte Welt die Nachricht von seinem Tode."[122]

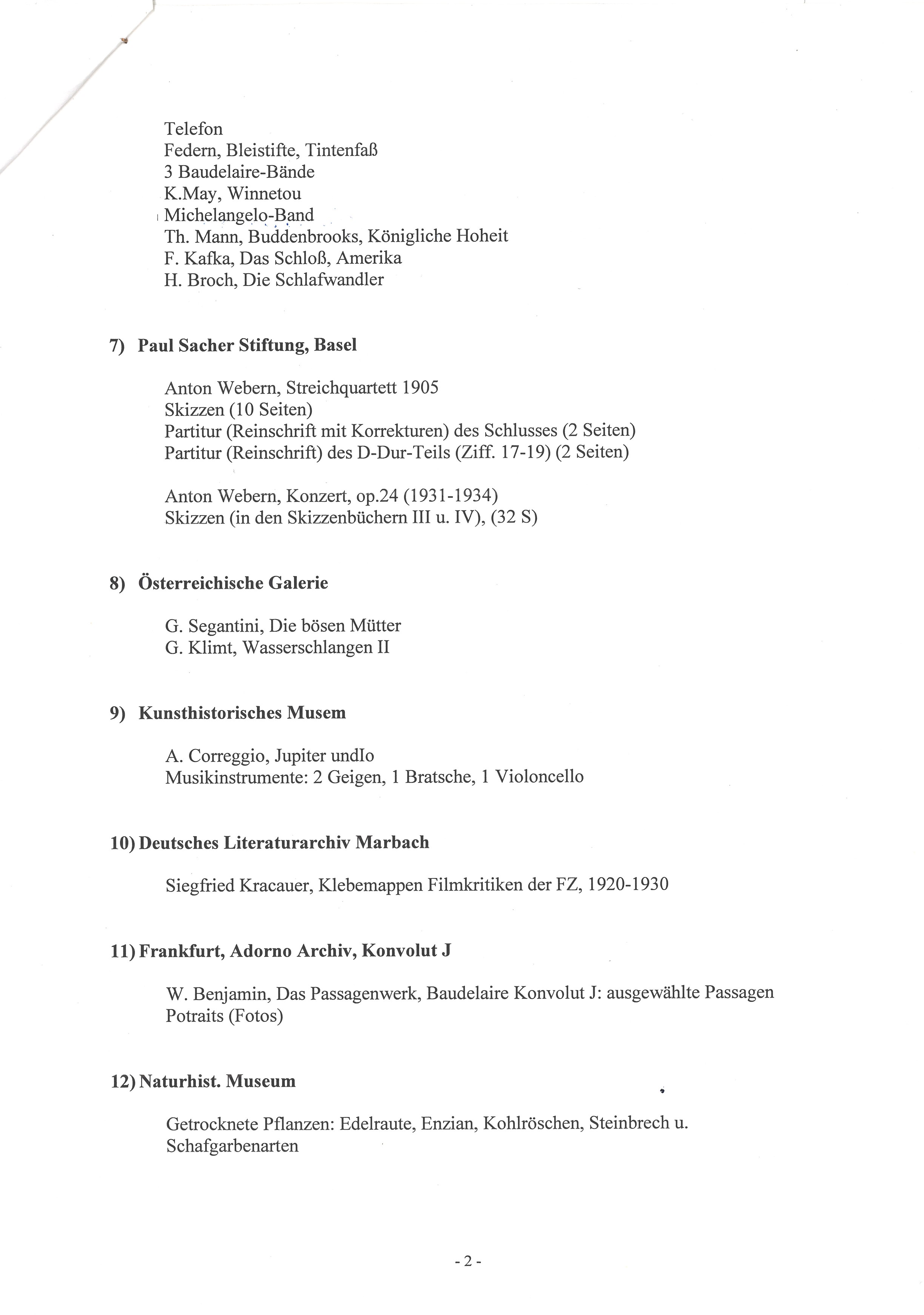

Seit der Jahrhundertwende und bis in die Dreißiger Jahre hinein entzogen sich Künstler der Unwirtlichkeit der Städte, sie alle einte eine pietistische Naturschwärmerei und Nietzsches Gedichttitel „Aus hohen Bergen"[123] ist auch für Anton Webern, [124] der begeisterte Alpinist liest Goethes „Metamorphose der Pflanze", rühmt „Wurzel, Stengel, Blatt, Blüte". Mit Sonnenaufgang erhebt er sich und ist in dünner Luft unterwegs, umgeben vom Eisblau der Gletscher. Am liebsten möchte er an den Rändern des Himmels arbeiten, dort, wo die unschein bare Edelraute wächst. Mit seinem Wanderstab streift er auf unwegsamen Pfaden den Blütenkelch des Kohlröschens, beugt sich sinnend über das seltene Edelweiß und schläft ein im betäubenden Duft der Alpenwiesen.

Anton Webern schreibt am 6. November 1904, im Anschluß an ein Konzert der Wiener Philharmoniker mit Werken von Mozart, Pfitzner und Beethoven fast programmatisch in sein Tagebuch. ,,Immer klarer offenbart sich mir der Genius Beethovens, gibt mir eine hohe Kraft, die Erfahrung, die letztliche Erfahrung, wo ein Schleier nach dem anderen zerreißt und immer strahlender sein Genie mir leuchtet - und eines Tags wird der Augenblick da sein, wo ich seine Göttlichkeit unmittelbar in hellster Reinheit empfange -- - Er ist der Trost meiner Seele, die nach Wahrheit sucht, schreit. Ich sehne mich nach einem Künstler in der Musik, wie's Segantini in der Malerei war, das müßte eine Musik sein, die der Mann einsam fern allen Weltgetriebes, im Anblick der Gletscher, des ewigen Eises und Schnees, der finsteren Bergriesen schreibt, so müßte sie sein wie Segantinis Bilder.[125] Das Brechen des Alpensturmes, die Wucht der Berge, das Leuch ten der Sommersonne auf den Blumenwiesen, das alles müßte in der Musik sein - eine unmittelbare Geburt der Alpeneinsamkeit. Der Mann wäre dann der Beethoven unserer Tage. Es müßte wieder eine Eroica kommen, eine die um 100 Jahre jünger ist." Anton Webern wird eine solche Musik schreiben, von der Adorno sagte: ,,Vor der Hütte seiner Musik äsen friedvoll miteinander der Wolf der Schuld und das Reh der Sanftmut. Denn der ländlichste Musiker dieser Tage ist der artistischste zugleich; seine Sprache ist der Dialekt der Berge oder das himmlische Latein."[126]

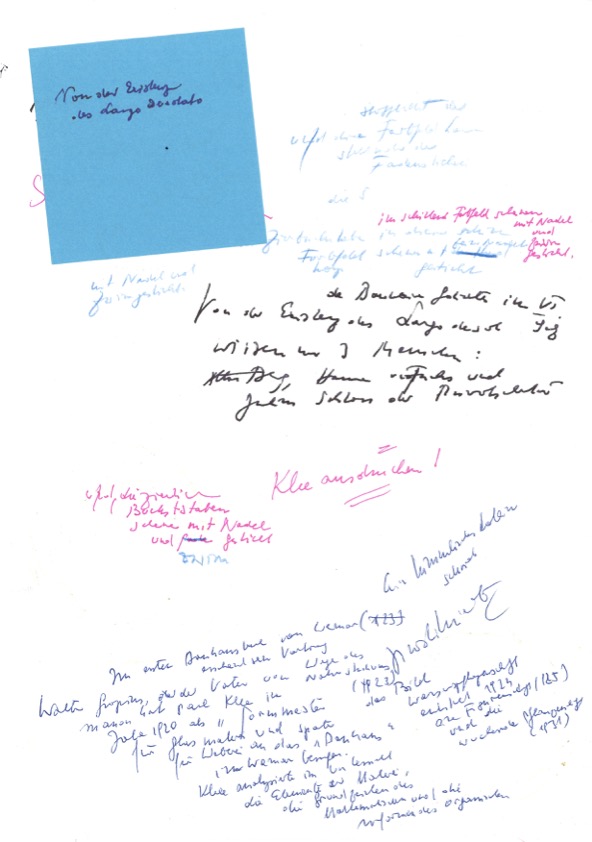

Die menschliche Stimme wird durch den Hauch (,,spiritus") des Menschen gebildet und Paul Klee ist es gelungen mit Farben den Hauch sichtbar zu machen: ,,Das Vokaltuch der Kammersängerin Rosa Silber" (1922) kann als eines der subtilsten Monogramm Bilder der Modeme gelten - die zierlichen Buchstaben scheinen wie mit Nadel und Zwirn in die gobelinartige Fläche gestickt. Die Handhabung feinster Pinsel, spitzer Bleistifte und Federn zeichnet die Werksgruppen der zwanziger Jahre aus. Paul Klee, ein Künstler, der für Denkweisen und Motive des Orients offen ist, legt Herbarien nach Sitte der Naturalienkabinette an und erkundet mit lianenhaften Linien die Strukturen von Blatt und Blütenformen; er komponiert die „Wasserpflanzenschrift" (1924) und erfindet Blumen, die im Linee-Katalog nicht zu finden sind. ,,Dynamoradiolaren" oder „Windmühlenblüten" nennt er die Bleistiftzeichnungen, die 1926 entstehen. ,,Seltsam fruchtbar" (1925) sind Klees "Mikrokosmographien" und die „Zeiten der Pflanzen" (1927) werden in Öl und Wasserfarben vorgeführt. Von „kleinen libellenhaften Bildern" hat Adolf Behne so schön gesprochen und fasziniert läßt man den Blick über das „Botanische Theater" schweifen, das Klee 1924 begonnen, aber erst zehn Jahre später vollendet hat. Der Stoß der Zeichnungen der letzten Lebensjahre zeigt den Absprung in die ungeschickte Hand des Kindes- der Maxime Plinius folgend, die da lautet: ,,nulla dies sine linea", läßt Klee ins terrain vague des Bleistiftgebietes geraten. Klees Kunst sucht ein „Nicht mehr", ein „noch nicht", ein ,,fast".

Einhundertzwanzig Pflanzen wird Karl Bloßfeldt, ein Pionier der Lichtbildnerei, in einem Tafelwerk mit dem Titel „Urformen der Kunst"[127] (1928) in Großaufnahmen erblühen lassen: Die Tiefdrucktafeln begeisterten schon Walter Benjamin, der unter diesen „Riesenpflanzen wie Liliputaner"[128] wandelte, und das „weibliche und vegetabilische Lebensprinzip"[129] darin erblickte. Der Fotograf Bloßfeldt, Inhaber einer Professur für plastisches Gestalten nach Pflanzen in Berlin, schrieb für den zweiten Pflanzenband „Wundergärten der Natur" ein Vorwort - der zweite Pflanzenatlas war wieder mit einhundertzwanzig Tafeln ausgestattet, und zuletzt hat man einundsechzig ,,Arbeitscollagen" entdeckt und publiziert.

Die Zeit, als das neunzehnte Jahrhundert ins zwanzigste kippte, ist die Zeit Bergs. In Wien am Alsergrund, Berggase 19, wagte sich Sigmund Freud in die Tiefen des Unbe wußten und deutet die Träume; hoch in den Bergen, nahe dem Schnee, nahe dem Adler, prophezeite Friedrich Nietzsche: ,,Man muß das All zersplittern, den Respekt vor dem All verlernen." Tausend Meter unter dem Meeresspiegel und auf dem Mond tauchte Jules Verne auf, Bühnenzauber und echte Magie erblühten im Gaslicht des neunzehn ten Jahrhunderts, und es ereigneten sich zu Hauf sexuelle Peitschenspielchen in den Stallungen der Superreichen und schmuddelige Orgien in den stickigen Quartieren des Lumpenproletariats.

Die gerichtete, beschleunigte Zeit hat sich nach und nach in der Moderne flächenförmig über den gesamten Gesellschaftskörper ausgebreitet. Aeroplan, Eisenbahn, Automobil, Telefon, Radio und Grammophon spielen extensive Rollen. Siegfried Kracauers „Schriften zur Massenkultur" bezeugten das „Tohuwabohu verdinglichter Seelen". Die futuristischen Apparate der modernen Zeit hat der Bauhauskünstler Otto Umbehr in der Montage „Der rasende Reporter" im Jahre 1926 ins Blickfeld gerückt, das Maschinen labor explodiert und man hat nie zuvor die Inkunabeln der Geschwindigkeit so fokussiert gesehen wie auf diesem Bild.

Dem Erlebnis der modernen Kommunikations- und Transportmittel[130] verschloß sich Alban Berg keineswegs - in seinem Leben spielen Film, Radio[131] und Telefon extensive Rollen. Auf seiner Visitenkarte funkelt die Telefonnummer „Telefon: Automat 84.8.31"[132] Über das Telefon ist er mit Hanna Fuchs, wie an einer Nabelschnur hängend, stets verbunden, Hannas Prager Telefonnummer ist in seinem Gedächtnis gespeichert:[87].3.2 Vl.[133] Sicherlich haben die Eisenbahn[134] und das Automobil - indem sie den Beobachter auf Reisen rasche Veränderungen der Gesichtspunkte ermöglichen und den Blick auf das wahrgenommene Sujet verändern - bei der Entwicklung der Musik Bergs eine Rolle gespielt. Im Autolärm der Großstädte gerät Alban Bergs Trommelfell in Schwingungen: ,,Jetzt bei der Autofahrt konnte ich ganz gut im Kopf arbeiten",[135] notiert er euphorisch.

Alban Berg und Franz Kafka teilen die Liebe zum Kino.[136] Diesem immer auf der Spur begeistert sich Berg für Pudowkins Film „MA" (,,Die Mutter", 1926) und Eisensteins „Bronenosec Potemkin"[137] (,,Panzerkreuzer Potemkin", 1926). Worum Theater und Oper des Westens sich vergeblich mühten, gelang Eisenstein in Filmen, die das Subjekt Werden der Massen erschließen. In den Filmen Eisensteins ereignen sich unge heuerliche Disproportionen wie sie auch in Romanen Tolstois aufblitzen, die Eisenstein bewunderte: etwa die „kriminellen"[138] Umarmungen von Anna Karenina und Wronski. Im Theater kam es bei Erwin Piscator und Max Reinhardt[139] zu einer architektonischen und geometrischen Behandlung der Menge, die später im expressionistischen Film und insbesondere in Fritz Langs „Metropolis" zum Dekoratismus der Masse führen wird, während Eisenstein die Individuation der Masse ins Mythische drängt.

Die Ästhetik Eisensteins hat die Revolution[140] im Auge. Die neurasthenische Stimmung kurz vor der ersten russischen Revolution von 1905 gibt Andrej Belyj in einem expressiven Roman in acht Kapiteln mit Prolog und Epilog wieder. In Belyjs „Petersburg"[141] (1913/14) ist die Irrealität des Moloch Großstadt - wie sie der Philosoph Georg Simmel beschrieben hat - Drehscheibe der Romanhandlung. Nebel und Nacht nisten im Asphaltdschungel von Sankt Petersburg, dessen tönendes Denkmal die Peter und-Paul Kathedrale ist: ,,Die Trottoirs flüsterten und schlürften unter der Rotte steinerner Riesen-Häuser"; ,,am anderen Ufer der Newa erhoben sich die riesigen Gebäude und warfen in den Nebel feurig entzündete Augen."[142] Bizarre Großstadt darstellungen und das Lebensgefühl der Menschheitsdämmerung[143] durchziehen wie ein schwarzer Strahl Malerei, Literatur, Film[144] und Theater der Modeme. Die Grund erfahrung der Moderne - in Hofmannsthals Brief an Lord Chandos durch die Metapher erfaßt, daß die Worte im Mund zerfallen wie modrige Pilze - haben entstehende Künst lerkollektive (Expressionisten, Dadaisten, Futuristen, Kubisten und Surrealisten) geteilt: Das Aas am Notenschlüssel verankerte die Schönberg-Schule.

Die experimentelle Kühnheit des russischen Stummfilms zwischen 1925 und 1930 scheint mit der leisen Formel der lkonenmalerei signiert, die da lautet, der Maler habe das Bild: ,,gemacht". Der Mensch, der aufgenommen wird, erklärt der Filmkünstler Pudowkin, ist nur Rohmaterial für die zukünftige Komposition seiner Gestalt im Film, bewirkt durch Montage. Wsewolod Pudowkin[145] und Sergej Eisenstein inszenierten die Gebärden des Schmerzes und der Revolte der Arbeiterklasse, Charles Baudelaire sprach von der emphatischen Wahrheit bei den großen Ereignissen des Lebens und in „Potemkin" ist es die Wahrheit der geballten Proletarierfaust, die Eisenstein auf der Leinwand installierte.

Wsewold Mejerhold rief die Massenschauspiele in Moskau unter freiem Himmel ins Leben und ließ Flugzeuge, Schiffe und Motorräder zirkulieren, begleitet von Geschütz donner und gellendem Sirenengeheul. Mit Maschinengewehren bewaffnete Männer und Frauen sangen vom „Reich des Friedens": Im Juli des Jahres 1920, zum Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale führten 4000 Akteure das Stück „Zur Weltkommune" auf, das die Geschichte der Arbeiterbewegung von 1848 bis zur russi schen Revolution in pathetischen Bildern behandelte.

Die kinematographische Kunst Sergej Eisensteins nimmt den Bildausschnitt, das Einzelbild als Molekularfall der Montage: ,,Wenn Montage mit irgend etwas verglichen werden kann, dann wäre eine Serie von Montagestücken, von Aufnahmen, mit den Verbrennungsperioden eines Explosionsmotors vergleichbar, der das Automobil oder den Trakor antreibt: denn die Montage-Dynamik gibt die Impulse, die den ganzen Film vorantreiben."[146] In dem Essay „Hinter der Leinwand"[147] (1929) zeigte Sergej Eisenstein die filmeigenen Züge der japanischen Kultur auf und erinnerte daran, daß die darstel lende Kunst der Japaner auf dem Montageprinzip begründet sei und weiter lesen wir über die „filmeigene Methode im Zeichenunterricht": ,,Nach welcher Methode geht man bei uns im Zeichenunterricht vor? Du nimmst irgendein weißes Blatt Papier, das vier Ecken aufweist. Dann füllst du es - meist ohne die Ecken nur zu benutzen (... ) mit irgendeiner dösenden Karyatide, irgendeinem hochgestochenen Kapitell oder einem Gips-Dante (... ). Die Japaner gehen die Sache völlig anders an. Hier der Zweig eines Kirschbaums. Und der Schüler schneidet aus diesem Ganzen mit einem Quadrat, einem Kreis und einem Rechteck kompositionelle Einheiten heraus. Er schafft einen Bildaus schnitt."[148] Das Eisenstein-Kino gliedert mit der Kamera: ,,Das Heraushacken von einem Block Wirklichkeit mit der Axt des Objektivs"[149] ist die Maxime, denn das sowjetische Kino will das Auge spalten.

Im Sommer 1930 bestand Berg die Autolenkerprüfung. Mit Kinderaugen blättert der Autofetischist in Automobilprospekten,[150] ventiliert die Preise, gustiert Karosserieformen und -farben und umkreist die Objekte seiner Begierde mit braunen und blauen Farb stiften. Auf vielen Fotos begegnet er uns in der mondänen Sportkleidung [151] der 30er Jahre, sein heißgeliebtes englisches Kabriolett trägt die Autonummer A 30576.[152]

Zu Hauf gibt es Fotos aus dem Sommerfrischeleben[153] mit Helene Berg. Die Berge und die Seen verleiten zum Wandern und zum Schwimmen. Der Hausgarten lädt zum Verweilen unter Obstbäumen ein; der passionierte Raucher, [154] in weißen, kurzärmeligen Hemden tippt unbekümmert an der „Royal- Schreibmaschine",[155] kurvt im Alpenvorland mit der eleganten Ehefrau oder faulenzt im Dorfgasthaus - ein Hauch von Sommer frische-Glück durchzieht das umfangreiche Fotokonvolut.

Ein schöner Fotobeleg des jungen Alban Berg ist ein Paßbilderstreifen:[156] diese Be wegung des Mundes zum Lächeln, das sich der Kamera entgegenstreckt, ist über raschend. Bis zu seinem Tod hat Alban Berg ein leidenschaftliches Interesse für die Photographie bewahrt. Die letzte Aufnahme des Schwärmers gerät zum Dokument einer alternden Existenzschicht: Die Fragilität des Sensualisten, die brüchige Gesundheit tritt hervor - auf diesem Foto schaut man sich die Wunden[157] an, die irgendetwas hinter lassen hat.

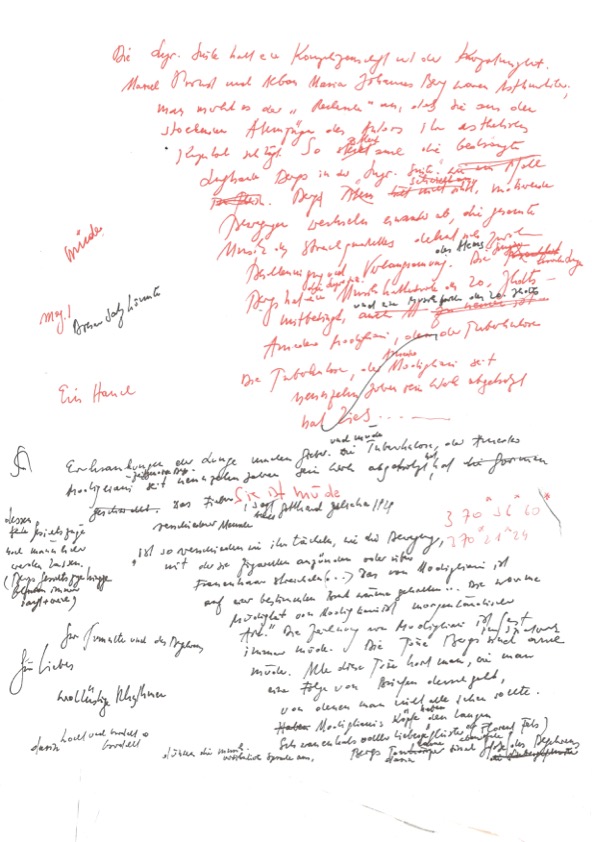

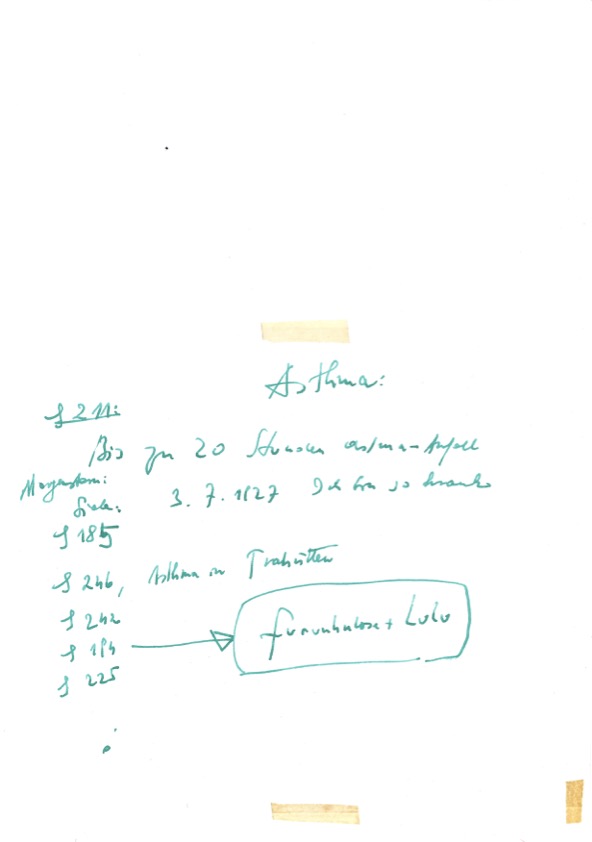

Die Lyrische Suite hält eine Komplizenschaft mit der Kurzatmigkeit.[158] Marcel Proust und Alban Maria Johannes Berg waren

Astmathiker.[159] Man merkt es der

„Recherche"[160] an, daß sie aus den

stockenden Atemzügen des Autors ihr ästhetisches Kapital schlägt. So zittert auch die bedrängte Luftsäule

Bergs in der „Lyrischen Suite".

Bergs Atem schwillt an und ab, wölbt sich, mutierende Bewegungen wechseln

einander ab, die ganze Musik des Streichquartetts dehnt sich zwischen Beschleunigung und Ver langsamung des

Atems. Berg hält die wilde Lunge im Zaum wie den Phallus.

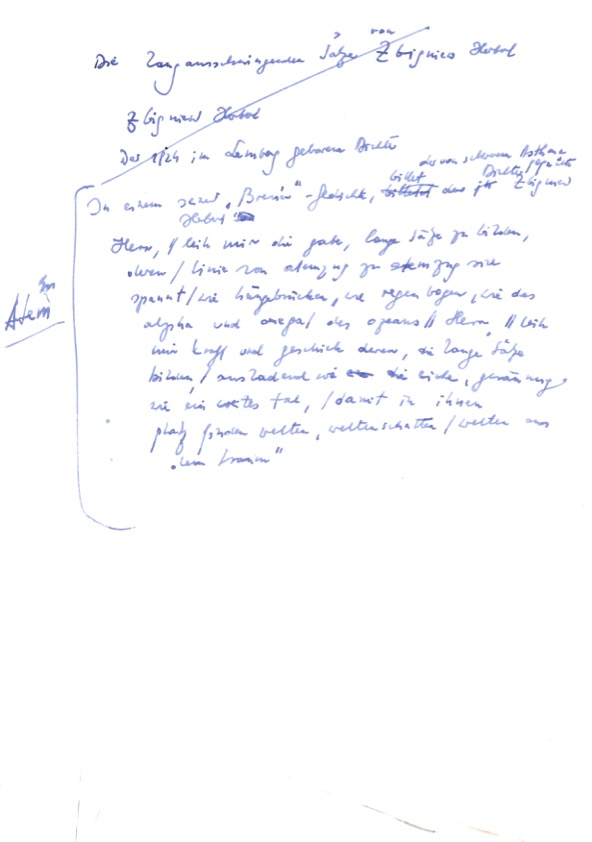

Der Atem formt den Rhythmus der „Lyrischen Suite". Das Tempo der lebhaften Sätze wird im 1., III. und V. Satz zunehmend schneller, das Tempo der getragenen Sätze[11], IV. und VI. Satz, immer langsamer.

In einem seiner „Brevier"-Gedichte, bittet der von schwerem Asthma gequälte Dichter Zbigniew Herbert: ,,Herr, II leih mir die gabe, lange sätze zu bilden, derenIlinie von atemzug zu atemzug sich spanntIwie hängebrücken, wie regenbogen, wie das alpha und omegaIdes ozeans II Herr, II leih mir kraft und geschick derer, die lange sätze bilden, I ausladend wie die eiche, geräumig wie ein weites tal, I damit in ihnen platz finden weiten, weltenschatten, I weiten aus dem traum."[161]

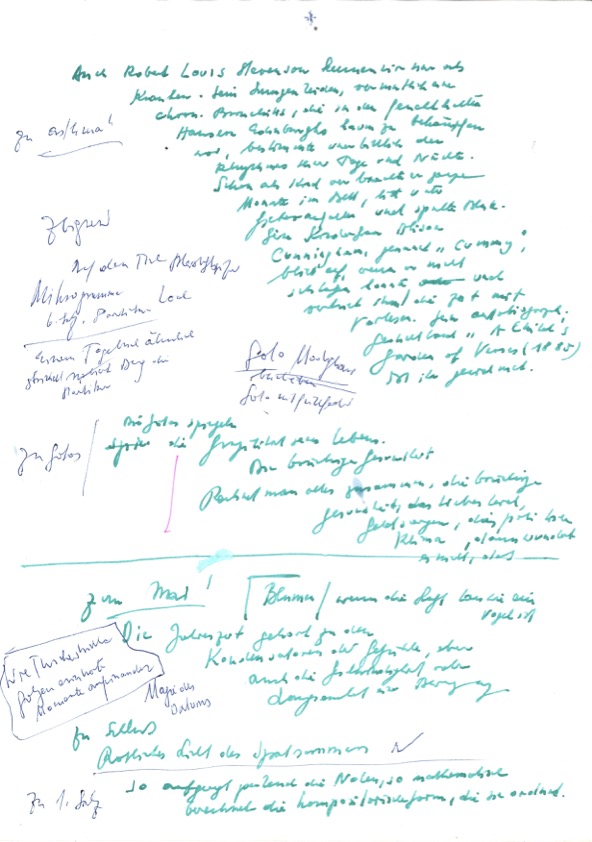

Auch Robert Louis Stevenson kennen wir nur als Kranken. Sein Lungenleiden, vermutlich eine chronische Bronchitis, die in den feuchtkalten Häusern Edinburghs kaum zu bekämpfen war, bestimmte unerbittlich den Rhythmus seiner Tage und Nächte. Schon als Kind verbrachte er ganze Monate im Bett, litt unter Fieberanfällen und spuckte Blut. Seine Kinderfrau Allison Cunningham, genannt „Cummy", blieb auf, wenn er nicht schlafen konnte, und vertrieb ihm die Zeit mit Vorlesen. Sein autobiographischer Gedichtband „A Child's Garden of Verses" (1885) ist ihr gewidmet.

Da ist eine Röntgenaufnahme Bergs aufgenommen am 7. Februar 1916. Das Bild zeigt ein bläuliches Gewirr knochiger Linien und verschwommener Organe. Es stellt das intimste Bild Alban Bergs zur Schau, weit mehr als ein Nacktfoto, nämlich das, was das Rätsel in sich birgt und das der Arzt Dr. Isaak Robinson leicht zu entschlüsseln vermag:

„Knöcherner Thorax von paralytischem Habitus. Verdichtung beider Spitzen, besonders links und beider Hillus von adenitischem Typus mit Einlagerung deutlich differenzierter, vergrößerter Drüsenknoten. Typisch tropfenförmiges, hypoplastisches Herz von labilem Durchmesser. Der ortho-diagr. Durchmesser schwankt nicht nur bei In- und Expiration, sondern an verschiedenen Tagen zwischen 10 und 11,[5] cm. Der Körpergröße des Patienten würde ein Herz von 13 cm entsprechen."[162]

Erkrankungen der Lunge machen Fieber und müde. Im Pariser Atelier liegt der schwerkranke Amedeo Modigliani[163] mit seiner Geliebten Jeanne Hebuterne auf einem schmutzigen Schragen. Wir sehen ihn auf einem der letzten Fotos[164] (1916) in einem verbeulten Cord-Anzug vor uns in seinem Atelier sitzen, fünfunddreißig ist er nun. Er hat ein Bein über das andere geschlagen, die linke, lockere Faust erschöpft auf sein Knie gelegt und hält in der Rechten eine glimmende Zigarette. Die Tuberkulose,[165] der Amedeo Modigliani seit neunzehn Jahren sein Werk abgetrotzt hat, hat die Gesichtszüge noch männlicher werden lassen. Mit „schauderhaften Asthma-Anfällen, oft 20 Stunden lang"[166] ringt Alban Berg. Erschlaffungen des Körpers sind die Folge, die Musik schreibt er langsamer, die Lunge bändigt den Schaffungsdrang.

Alles beginnt mit der Haut, mit dem Fleisch. Hinter Modiglianis Kunst beginnt die schwindelerregende Zärtlichkeit, so auch in der Kunst Bergs. Modiglianis Köpfe haben den langen „Schwanenhals voller Liebesgeflüster",[167] die überlangen Notenhälse Bergs ragen in die Höhe, um auf dem kürzesten Weg den Liebessehnsüchten zu folgen.

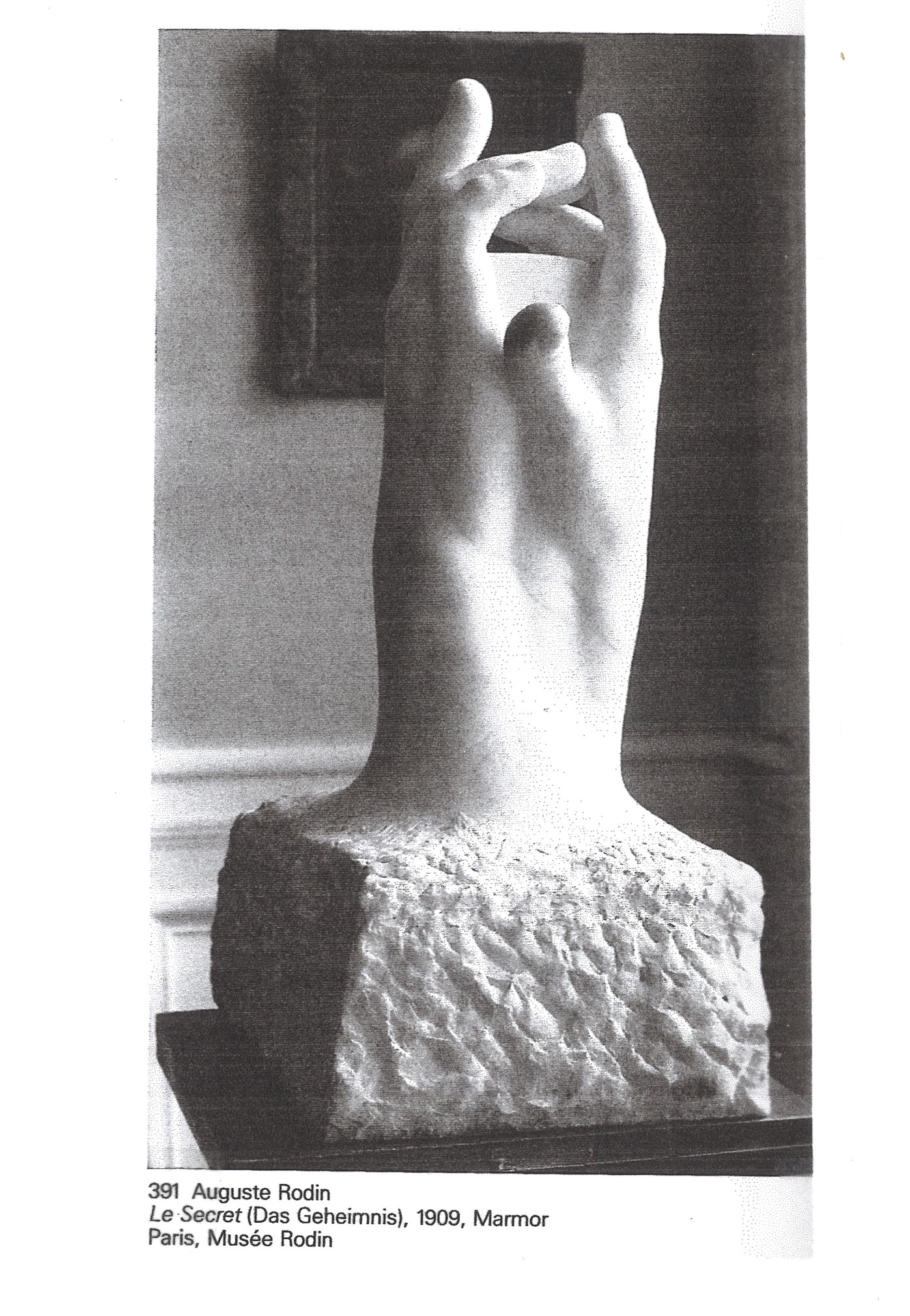

Da ist Modiglianis Vision einesTempeIs der Liebe ; alle Bildhauereien waren als Säulen zu diesem Tempel gedacht, die Karyatidenskizzen[168] sind Entwürfe dazu, eine große Rolle spielten in diesem Plan alle Zeichnungen, die er rot aquarellierte. Er nannte die Säulen, die er nach ihnen ausführen wollte, ,,colonnes de tendresse", SäuIenderZärtIichkeit , ,,sie hätten zu Hunderten diesen Tempel umgeben."[169] Die Lyrische Suite läßt Berg mit 931 Takten zu einem „kleinen Denkmal einer großen Liebe"[170] emporwachsen. Alle diese Töne, die zwei Geigen, eine Bratsche und ein Violoncello erzeugen, vernimmt man als eine erektile Bewegung, als leiden schaftliches Crescendo, das schließlich Abschied von aller Tiefe des Begehrens zu nehmen beginnt.

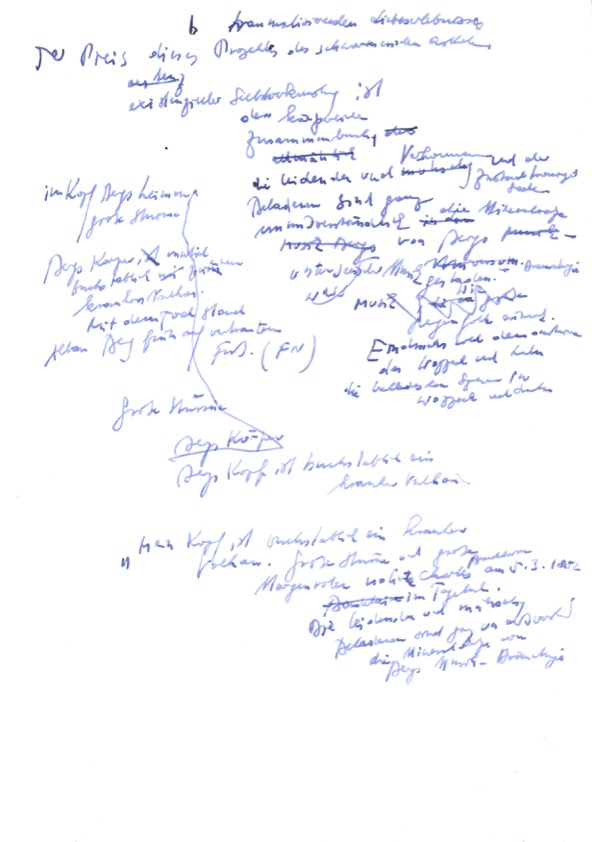

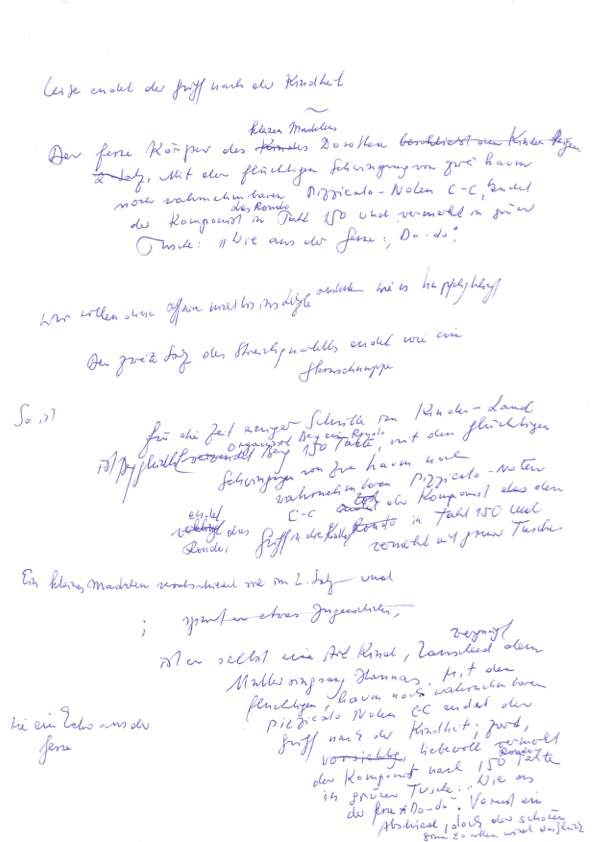

Das zartgliedrige Musikkunstwerk ist unweit der Morgenröte, in Atemangst und in einer vibrierenden Überspanntheit zum Abschluß gekommen: ,,30. Sept. 1926,[1] Uhr nachts (Morgen einer Asthmanacht)"[171] lautet die lakonische Eintragung am Ende des VI. Satzes der Partitur, doch dahinter verbirgt sich ein bewegender Schmerzensausbruch. Der Preis dieses Projektes existentieller Selbstverkunstung ist der körperliche Zusammenbruch Bergs: ,,(... ) Die letzten drei Wochen in Trahütten (halben Sept. bis 5. Oktober) [1926] waren die aufwühlendsten Tage dieses Jahres. Nichts mehr hörte ich von Dir - ach, ich wußte ja auch nicht mehr, ob Du mich noch liebst - - und ich weiß es heute ja auch nicht ...... Ich stürzte mich in die Arbeit. Das Quartett mußte fertig werden. Der letzte Satz, das de profundis clamavi: ,zu Dir, Du einzig Teure dringt mein Schrei ... ' mußte endlich niedergeschrieben werden. In fieberhafter Eile (ich wollte ja möglichst schnell nach Wien zurück, da Du Deine Ankunft in Wien für Oktober an kündigtest, wollte ich am 1. Oktober in Wien sein und eigentlich die ganze Zeit krank, komponierte ich an diesem Lied ohne Worte (denn niemand außer Dir darf wissen, daß diese Töne des letzten Satzes den Worten Baudelaires unterlegt sind!) Und beendete in der Nacht vom letzten September den Satz und damit das ganze Quartett. Die Aufregung dieses Erlebnisses (wovon die Komposition nur ein schwacher Abklatsch ist) war aber zuviel: Tags darauf brach ich völlig nieder."[172]

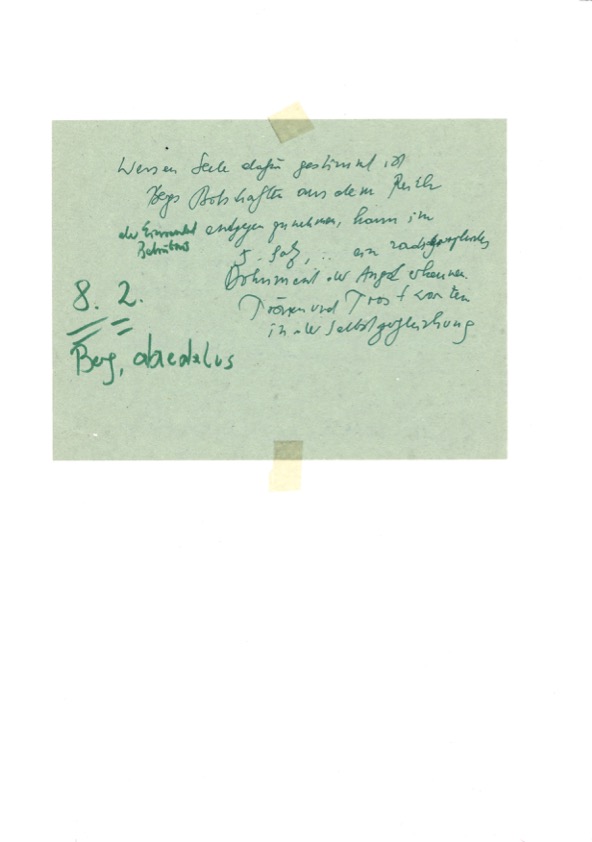

Er wird von dem traumatisierenden Liebeserlebnis mit Hanna nicht mehr loskommen. Von nun an will der Zug der Schatten kein Ende mehr nehmen, Tränen und Trost warten in der Selbstzerfleischung. In einen trostlosen Strom zwanghaften Dahinschreibens wird auch der knapp fünfundsechzigjährige Arthur Schnitzler in seiner Döblinger Villa geraten. Der Dichter des „Reigen" und der „Traumnovelle" ist einsam bis zur Verzweif lung, ,,jede Nacht ein tiefrer Abgrund"[173], verrät das Tagebuch aus dem Jahre 1930. Neunzehntausend Tage auf knapp achttausend Manuskriptseiten vermisst Schnitzler im Zeitraum 1879-1931. Ein schwermütiger Schatten liegt auf leisen Aufzeichnungen, das Tagebuch könnte „mich von aller quälenden Einsamkeit befreien, wenn ich jenseits meines Grabes Freunde wüßte".[174]

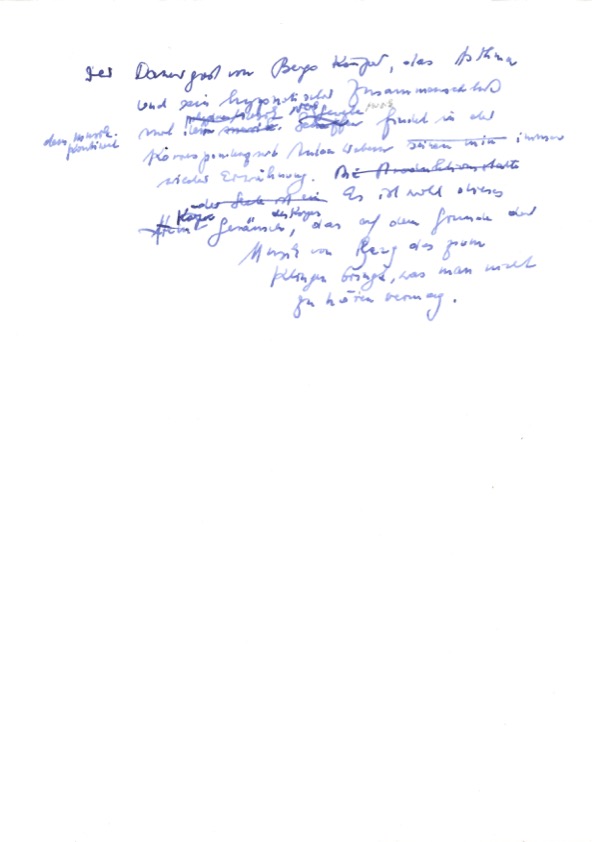

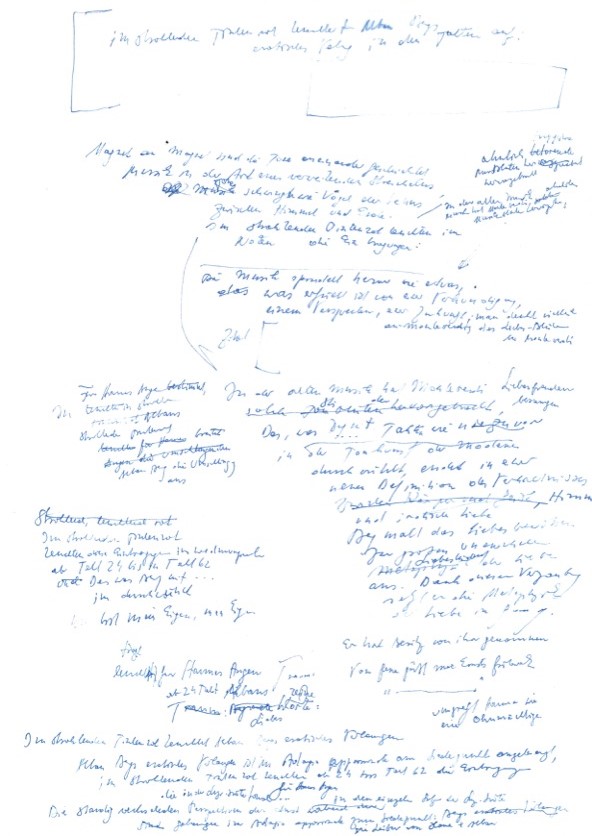

Kafkas Lunge zerbricht wie ein Stück Porzellan. Bergs Bronchien scheinen sich jeden Augenblick aufzublähen. Die „Keucherei" übersteht er dank „Codein-Pulver, Morphium, Brom und Nasenpinselungen".[175] Der Dauergast von Bergs Körper, das Asthma und sein hypnotischer Zusammenschluss mit der Musik findet in der Korrespondenz [176] mit Anton Webern immer wieder Erwähnung. Es ist wohl dieses Geräusch, das auf dem Grunde der Musik das zum Klingen bringt, was man nicht zu hören vermag.

Wien,18.11.1911: ,,Trotz größter Schonung u. aller Mittel ist die Athemnot noch nicht dauernd geschwunden."

Wien,19.11.1911: ,,Ich muss eben immer mit meiner elenden Gesundheit rechnen. Ich bin auch jetzt nicht wohl. Ich leide an Gerstenkörnern, gleich 4 an einem Auge. Das Wort ,leiden' ist nicht zu übertrieben, nachdem dieses lächerlich blödsinnige Uebel eine äusserst schmerzhafte Entzündung des Auges u. der ganzen linken Gesichtshälfte nach sich zieht."

Trahütten, 12.10.1925: ,,(... ) drum kann ich Dir vorderhand auch noch nicht viel berichten über meine derzeitige Arbeit am Streichquartett.+ Es geht mir nicht recht von der Hand. Aber ich bin vielleicht auch sehr müd, gesundheitlich nicht auf der Höhe (... ) Es soll übrigens eine Suite f. Streichquartett werden. 6 kürzere Sätze mehr lyrischen als symphonischen Charakters."

Wien,31.10.1925: ,,Mein Lieber, ich bin wieder hier. Leider asthmatisch. Sobald ich Luft habe, hörst Du von mir."

Wien,9.11.1925: ,,Nun haben wir uns, mein lieber Toni, noch immer nicht ausgeplauscht und dabei hätte ich Dir so viel zu sagen (... ) dann kam meine Mutter, die ich 9 Monate nicht sah, u. schliesslich jetzt, wo ich endlich wieder Luft hätte (in jedem Sinn) erhalte ich eben ein Telegramm von Kleiber,[177] ich möge nach Berlin kommen."

Trahütten, 7.6.1926: ,,Tausend Dank, mein Liebster, f. D. Karte (... ) Nach zwei Wochen Hiersein ist es mir endlich geglückt den eingerosteten Arbeitskarren wieder in Bewe gung zu setzen. Ich schreibe am Quartett. Leider daneben auch wieder Korrekturlesen! die ,Wozzeck-Partitur' u. in Kürze den ,Konzert-Klavier-Auszug'. Sehr zeitraubend, wenn ich es auch nur nachprüfe u. kontrolliere."

Trahütten, 28.6.1926: ,,Ich arbeite unentwegt, leider etwas mit nervöser Hast (... ) Ich möchte diese kurze Zeit hier wenigstens soviel skizzieren, um in Wien daran arbeiten zu können."

Trahütten, 26.7.1926: ,,Die Beschwerden meiner Frau sind die gleichen wie immer. Kein Wunder bei diesem Sommer. Ich selbst leide an den nun über 1 Jahr alten Magen (oder Gedärm) schmerzen. Ich muss zu einem Arzt."

Wien,4.9.1926: ,,(... ) ich bin bei meiner Arbeit am Quartett, das ich noch vor Saison beginn fertig kriegen möchte (... ) Dann bin ich auch nicht ganz gesund. Ischias? Sehr schmerzhaft! Ua wir werden alt!)"

Trahütten, 27.9.1926: ,,Mein Lieber, nun bin ich schon da, ohne dass wir uns getroffen haben. Ich war zu all der Arbeit die letzte Zeit noch krank, ein schwerer Katharrh u. entschloss mich - als sich die Gelegenheit dazu ergab - schnell herauf zu fahren, in der Hoffnung schneller gesund und Arbeitsfähig zu werden. Etwas was leider eine Täuschung war die irritierten Asthmaorgane erzeugten fürs erste besonders starkes Asthma u. an Arbeit ist dabei nicht zu denken. Ich lege alles darauf an, bald gesund zu werden, was ja bei diesem herrlichsten Herbst u. dazu da heroben möglich sein muss (... ) Verzeih diesen Brief! Aber ich schreib in schwerer Athemnot!"

Wien,8.10.1926: ,,Mein Liebster, ich bin seit 3 Tagen zurück. Ich war sehr krank u. scheinbar lange nicht wirklich wohl, was augenblicklich sehr peinlich ist, da ich ja wegen des Konzerts am 13. (die unvermeidlichen ,Bruchstücke') bei vielen Proben sein muss (... ) Mein Quartett ist fertig; jetzt geht's an die Reinschrift, bei der noch die letzte Feile angelegt wird u. die Spuren der Werkstatt getilgt werden. Dann kommt endlich für mich der Freudenaugenblick Dir das Ganze zu zeigen. Dank Dir tausendmal für Deinen lieben prachtvollen Brief, der mir ein Labsal in schwerer Krankenzeit war."

Wien,31.12.1926: ,,Ich stecke mitten in den Proben meines Quartetts u. bin in großer Not. Es ist doch wiederrum sehr schwer, jedenfalls viel zu schwer, als dass in der kurzen Zeit (bei so viel Probenentfall an Feiertagen) eine gute Aufführung zustande kommen kann (dies bitte diskret zu behandeln). - Wir sind noch nicht einmal durch das Ganze mit dem ersten (Noten-)studium durch, zwei Sätz werden soviel wie überhaupt noch nicht gespielt. Am Sonntag oder Montag hoffe ich ein Stadium erreicht zu haben, in welchem ein über die gröbsten Züge hinausgehendes feineres Studium einsetzen kann u. da möchte ich Dich vielmals bitten Dir die Sache einmal anzuhören."

Trahütten, 8.7.1927: ,,Ich habe Dir, mein Lieber, lange nicht geschrieben; ich war sehr krank u. bin erst am Weg der Besserung. Ausser Asthma, das diesmal besonders schwer war, bin ich auch sonst ganz herunten und - was das ,Aergste ist: arbeits unfähig."'

Trahütten, 13.7.1927: ,,Wenn es mir jetzt auch etwas besser geht (von kleinen Rück fällen abgesehen), so fühle ich mich dennoch so elend (- als wäre ich plötzlich um 20 Jahre älter -) dass ich zur Arbeit weder Lust noch Fähigkeit habe. (Nur die Qual, arbeiten zu müssen u. nicht zu können!) Nur liegen und - Warten."

Trahütten, 21.7.1927: ,,Neben dem Asthma u. der Qual mit den Schleimhäuten der Asthmaorgane (Heuschnupfen (?), Augenthränen, Niesskrämpfe etz) derzufolge man wochenlang wie besoffen herumgeht, versagten auch die Verdauungsorgane, an denen ich seit über 2 Jahren leide, völlig. Ich durfte tagelang überhaupt nichts essen, um damit wieder halbwegs auf gleich zu kommen. Allerdings, dass es so weit kommen konnte, u. so mit einem Schlag über mich herfallen konnte, sind mehr die Nerven schuld, die eben plötzlich versagten u. keinen Widerstand boten. Und daran ist wohl schuld - da hast Du sehr recht - dass ich mir ,in der letzten Zeit allzuviel zugemutet habe'. Die letzte Saison war wirklich zu strapaziös für mich. Ich habe sie schon als Kranker begonnen. Die 14 Tage im Sept. in Trahütten war ich ja schon so miserabel, dass ich nur mit Aufbietung der letzten Kräfte die ,lyr. Suite' fertig schreiben konnte. Dann kam die Saison mit ihren laufenden Saisonarbeiten. Dazu die vielen Premieren, die Reisen mit ihren unvermeid lichen Aufregungen (2mal Berlin, Prag(!), Zürich, Leningrad)[178] Und zu all dem die rein persönlichen Erlebnisse dieses letzten Halbjahres - - vom Tod meiner Mutter[179] bis zur Operation[180] meiner Frau. Solange es Not tut, ist man diesen Dingen unbegreiflicher weise gewachsen; dann aber klappt man plötzlich zusammen. Und das hab' ich halt jetzt wieder einmal erlebt, wie vor 7Jahren nach Kriegsschluß."

Wenn man seinen Kopf auf die Brust eines lungenkranken legt, hört man Wasserfälle rauschen. ,,Gib mir eine Augenblick die Hand auf die Stirn, damit ich Mut bekomme", wird Franz Kafka am Sterbebett zu Dora sagen. Während seines Aufenthaltes in Muritz an der Ostsee trifft Franz Kafka im Jahre 1923 auf die aus Brzezen stammende junge Polin, Dora Diamant (Dymant). Der Dichter liebt „ein dunkles, ahnungsvolles Etwas, wie aus seinem Dostojewskijbuch[181] entlaufen" und zieht mit Dora nach Berlin-Steglitz. Manchmal träumen sie davon, verheiratet zu sein. Sie würden ein Lokal eröffnen. In Berlin oder in Palästina. Dora würde kochen, Franz wäre der Kellner. Nach einem halben Jahr nimmt der Berliner Aufenthalt ein bitteres Ende, von Tag zu Tag wird Kafkas Zustand schlechter, er ist von ständiger Atemnot, Husten und Stimmstörungen geplagt, für alles unfähig, außer für Schmerzen.

Am 5. April 1924 begibt sich Kafka in Begleitung der Geliebten in das Sanatorium Wienerwald,75 km südlich von Wien gelegen. Er kann nur noch flüstern und wiegt 49 Kilogramm. Gegen das Fieber bekommt er drei mal täglich flüssiges Pyramidon, gegen den Husten Demopon, das nicht hilft. Innerhalb weniger Tage schwillt der Kehlkopf so sehr an, dass Kafka große Schwierigkeiten beim Essen hat und weiter abmagert. Eine Übersiedlung in das Wiener Allgemeine Krankenhaus ist vonnöten und bei der Unter suchung in der Larynkologischen Klinik werden Verdickungsherde an der Hinterwand des Kehlkopfes und von Ödemen befallene Aryknorpel diagnostiziert. Man hat Kafka ein Mehrbettzimmer in der StationBim ersten Stock des westöstlichen Traktes zugewiesen. Die Düsternis des Krankenhauses und der Tod des kehlkopftuberkulosekranken Zimmernachbars Josef Schramme! bedrücken Kafka so sehr, daß er am 19. April 1924 ins Privatsanatorium Dr. Hoffmann in Kierling bei Klosterneuburg wechselt. Hier sitzt Dora Diamant zusammen mit dem jungen Medizinstudenten Robert Klopstock Tag und Nacht an Kafkas Krankenbett. ,,Ich bin sehr schwach", schreibt er nach einer Woche. Kafka befindet sich im letzten, unheilbaren Stadium der Tuberkulose, allgemein als Schwindsucht bekannt. Die Nahrungsaufnahme fällt ihm immer schwerer, er kann nur breiige oder leicht gleitende Speisen wie Joghurt, Teigwaren, Getränke, bei nach vorn geneigtem Kopf zu sich nehmen. Der Todgeweihte soll den Freund beschworen haben, die Geliebte zu gegebener Zeit unter irgendeinem Vorwand wegzuschicken, damit ihr der Anblick seines Endes erspart bliebe. Dann kam der 3. Juni und sie wurde mit dem

Auftrag fortgeschickt, einen Brief einzuwerfen - so berichtet eine Krankenschwester. Kafka soll es sich darauf aber anders überlegt haben, ein Zimmermädchen musste sie zurückbringen. Atemlos sei Dora Diamant zurückgekommen, einen Blumenstrauß in der Hand. Kafka soll sich ein letztes Mal aufgerichtet haben, um die Blumen zu riechen. Sein besonderes Interesse gilt den Blumen, die ihm umgeben. Er wünscht sich Goldregen und möchte sich besonders der Pfingstrosen annehmen, ,,weil sie so gebrechlich sind". Als „Das Schloss"[182] zwei Jahre nach Kafkas Tod veröffentlich wurde, signiert eine junge Frau Exemplare des Buches mit Dora Diamant-Kafka. Ihr einziges Kind, aus der Ehe mit Lutz Larsk, 1934 in Berlin geboren, nannte sie Franziska Marianne. Wohin sie auch ging, sie trug ein Foto von Kafka mit sich.[183]

Kafkas Schreibakte, die sich in direktem Verhältnis zur unendlichen Potenz seines Begehrens beschleunigten, mündeten in ausufernde Liebeskorrespondenzen. Die „Lust an Briefen"[184] gerichtet an Felice Bauer,[185] Milena Jesenska und Grete Bloch[186] geriet zur blutsaugenden [187] Obsession. Der Briefsüchtige „trinkt die Briefe und weiß nichts als daß man nicht aufhören will zu trinken".[188] Felice Bauer himmelt er als „auf das Blut gequältes, liebstes Mädchen"[189] an und attackiert sie „wie ein Indianer seinen Feind";[190] Milena verrät er schließlich, daß „diese Briefe, so wie sie sind", zu nichts helfen, ,,als zu quälen und quälen sie nicht, ist es noch schlimmer" .[191] Nie sieht er einen Grund innezuhalten: ,,Liebes Fräulein, nun raube ich Ihnen Ihre Nächte, sehe Ihr alle meine Vorstellungen und Fähigkeiten übersteigendes Mitgefühl, wärme mich daran ganze Tage und antworte nicht."[192]

Atemlos, stumm und bloßgelegt bis auf die Knochen stirbt der pensionierte Versiche rungsangestellte Dr. Franz Kafka, einundvierzig Jahre alt, am 3. Juni 1924 an Kehlkopf Tuberkulose im Sanatorium Dr. Hoffmann in Kierling.[193] In der Luft liegt ein kindlicher Zauber, den Dora Diamant erzeugt. Der Sterbende streift mit der Feder noch einige Papierbögen, die in die Literaturgeschichte als „Gesprächsblätter"[194] eingegangen sind.

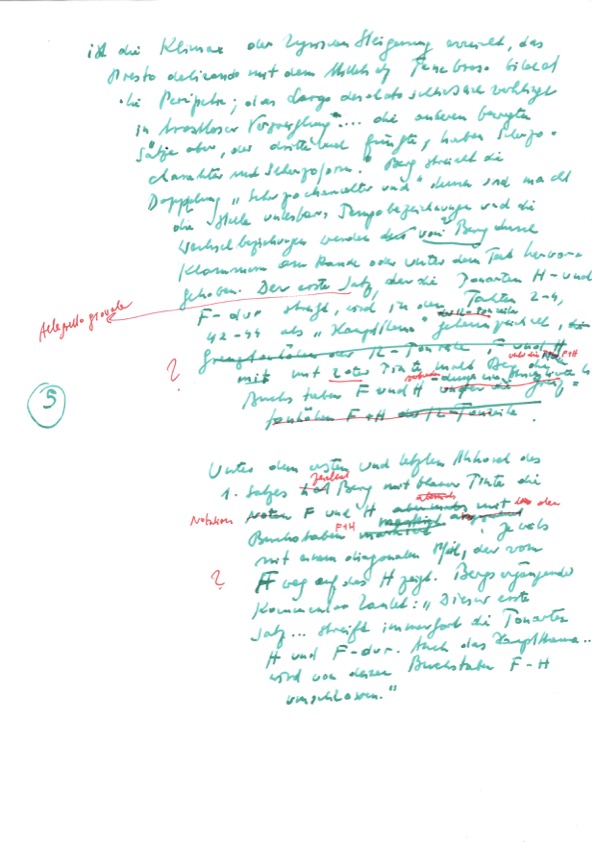

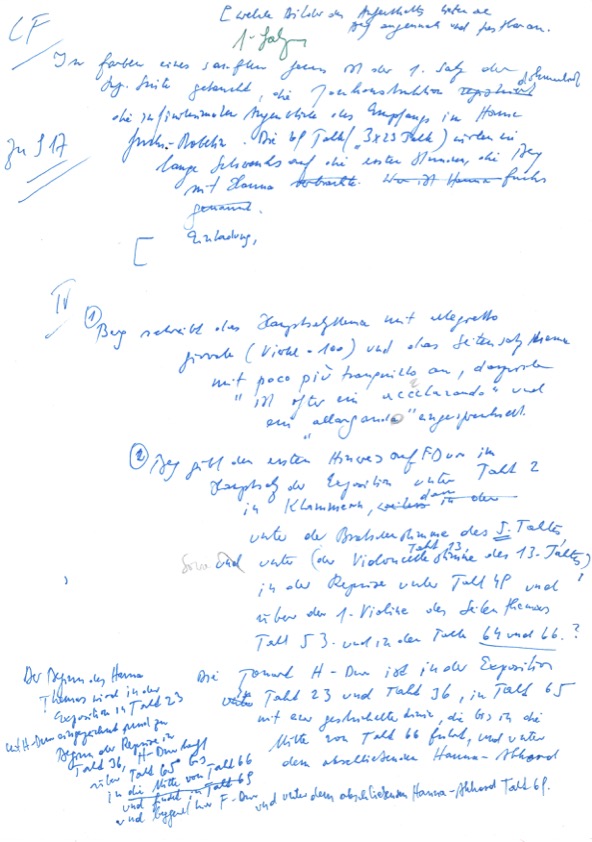

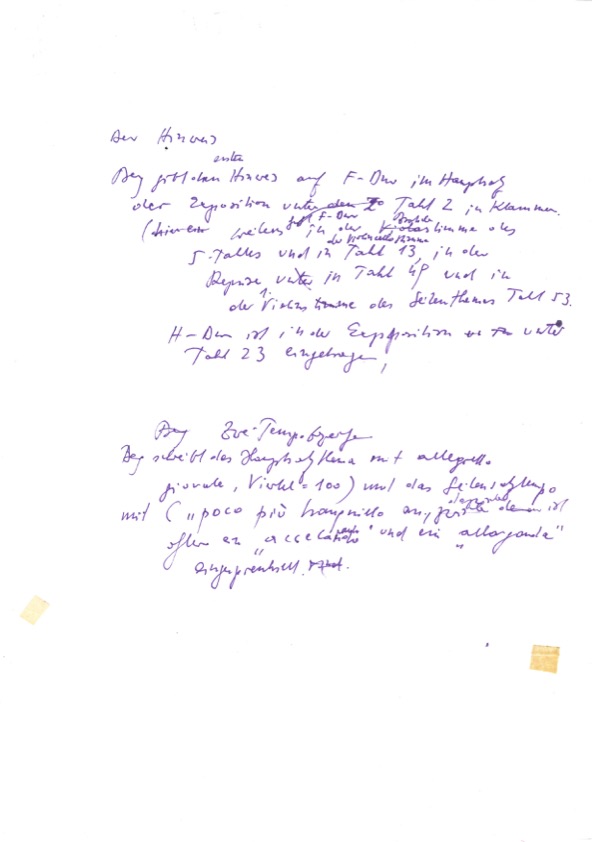

Schlagen wir in dem Hanna Fuchs gewidmeten Noten-Band einzelne Seiten nach, um das feinnervige Tongebilde der „Lyrischen Suite" besser vor Augen zu führen. Rote Tintenmarkierungen, Klammern und Randtexte durchziehen die deutsch/englisch/ französische Vorrede von Erwin Stein.[195] Die Passagen des V. und VI. Satzes sind von Alban Berg am Rande angestrichen, ,,die Komposition mit zwölf Tönen wird als „lyrisch dramatische" hervorgehoben: ,,Die Entwicklung im großen ist keine symphonisch epische, sondern eine lyrisch-dramatische: eine Steigerung der Stimmungs- und Ausdrucksintensität. Schon die Tempobezeichnungen der sechs Sätze weisen darauf hin. Dem heiteren Gleichmut des Allegretto gioviale folgt ein liebliches Andante amoroso; hierauf ein im Charakter prononciertes, im Ausdruck zunächst verhaltenes Allegro misterioso mit heftigen Ausbrüchen im Mittelsatz, dem Trio estatico, in dem voll strömendem Gesang des Adagio appassionato ist die Klimax der lyrischen Steigerung erreicht, das Presto delirando mit dem Mittelsatz Tenebroso bildet die Peripetie; das Largo desolato schließlich verklingt in trostloser Verzweiflung (... )"[196] In der Einleitung betont Erwin Stein, dass im Finale des Streichquartettes „die scheinbar so gebundene, Komposition mit zwölf Tönen' hier dem Komponisten die Freiheit gelassen hat, die Anfangstakte des ,Tristan' zu zitieren."

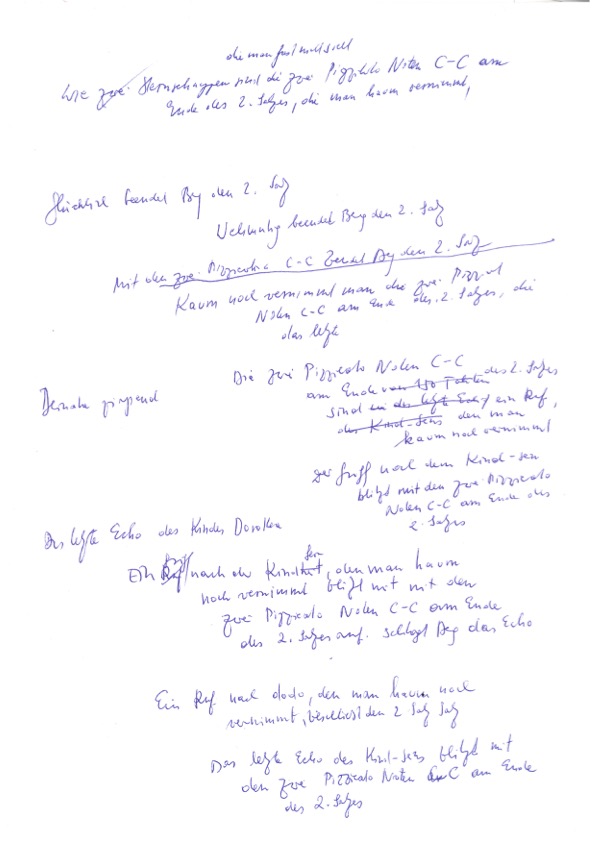

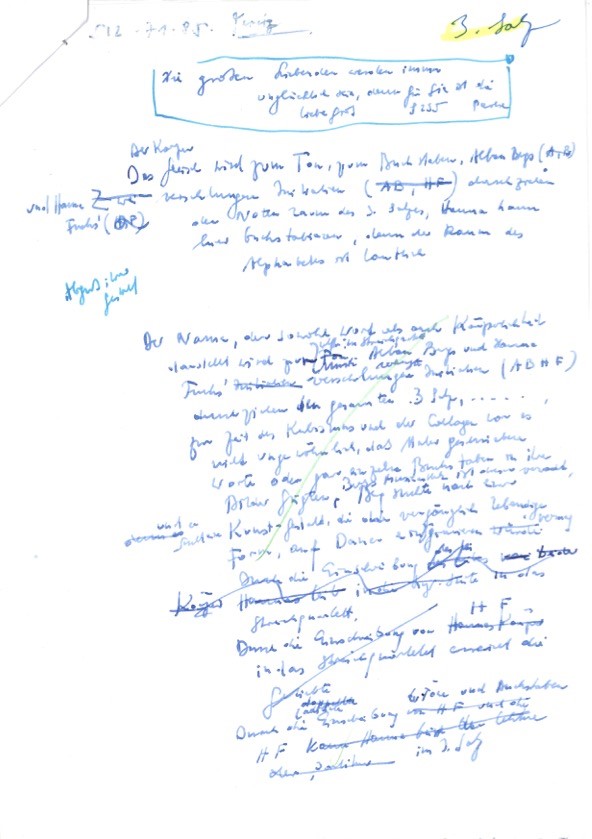

Alban Berg, der Meister des Quartetts,[197] verknüpft in der „Lyrischen Suite" Reihen Technik und Tonalität. Mit der Reihen-Technik ist die Zahl als Ordnungszahl eines Reihentons Bestandteil der Komposition. Jeder Satz und Satzteil sei „in Beziehung zu" Alban Bergs und Hanna Fuchs „Zahlen 10 und 23 zu bringen."[198] Berg sah die Zahl 23 als seine persönliche Schicksalszahl[199] an. Willi Reich berichtet, daß Berg am 23. Juli 1908 im Alter von 23 Jahren den ersten Anfang von Bronchialasthma[200] erlitt. Berg starb[201] am 23. Dezember 1935 an einem Darmabszeß. So steht die Zugreise - in Begleitung von „Doktor Wiesengrund" - von Prag nach Wien im Mai 1925 „im Zeichen" der „Zahl 23. Der Waggon hatte die Nummer 946, die Fahrkarte [gleichfalls]".[202]

In der Quartettsuite[203] spielt neben der Zahl 23 auch Hannas Schicksalszahl 10 eine dominierende Rolle. Der Name Hannas zählt 10 Buchstaben, sie wurde am 10. Juli 1894 geboren. Die Zahl 10 findet man in der Metronomangabe ¼ = 100. Fünf Buch staben des Vornamens werden ebenso variiert: ,,Die Zahlen sprechen. Kannst Du glauben, daß es ein Zufall ist, daß uns das Schicksal, das uns auseinanderriß, in glei cher Stunde noch (hier kann man es wirklich einmal aussprechen: ,ausgerechnet'!) in unseren Zahlen 10 und 23 verband, der Nummer, der Fahrkarte 1023, die nur unsere leibliche Entfernung voneinander vergrößern konnte! Wäre es nicht Verbrechen (ich sagte schon einmal: ,Verbrechen wider den heiligen Geist') solchen Schicksalszahlen nicht zu gehorchen?!"[204]